LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

Bluetooth LE Audioってなに? その3

高校生でもわかる通信用語 #23

記事更新日 2025年7月15日

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第23回です。

今回の連載はBluetoothの最新オーディオ規格である、Bluetooth LE Audioについてです。最近のスマホは、有線ヘッドホンを挿すための穴(ジャック)が空いていない機種も多くて、スマホの音を聞きたきゃBluetoothのヘッドホンを買えと言わんばかりです。そのため、これを読んでいる皆様のほとんどが、Bluetoothのヘッドホンを使っているんじゃないでしょうか?

この連載では、今回はBluetoothがどのようなものから説明を始めて、なぜBluetooth LE Audioが生まれたのか、そして、今後どのような用途で使われる可能性があるのかを、通信の面を中心に説明したいと思います。4回にもわたる長編で、しかも終盤はかなり突っ込んだ内容となりますが、技術的には難しい話ではないので、頑張って読んで貰えると普段使っているBluetoothイヤホンに対する理解が深まると思います。

第3回の”その3"は、Bluetooth LE Audioの話です。Bluetooth LE Audioは何が優れているのか?従来のA2DPとどこが違うのか?説明していきます。過去のBluetoothとの比較内容が多いので、先に前回を読んでいただくことを強くお勧めします。

Bluetooth LE Audioのコンセプト

ここまで2回にわたり、長々と前置きを書かせていただきましたが、やっとここから本題であるLE Audioの紹介に入っていきます。

前述の通り、LE Audioは、主にClassicの音楽伝送用プロファイルであるA2DPと、電話のヘッドセットとの接続向けプロファイルであるHFPを、左右独立型イヤホンに対応しつつ、BLEへ置き換えることを主目的として開発されたものです。しかし、左右独立型イヤホンに対応しつつBLE化するだけではダメなんです。

A2DPはもともと音楽を聴くために使われてきたわけですが、最近は違う使われ方もしています。ご存じの方もいるかと思いますが、それは補聴器です。最近の補聴器はBluetoothに対応しているものが増えているんです。関わりのない人にとっては、補聴器がなんのためにBluetoothに対応しているのか理解できない方も少なくないと思いますので、ちょっと説明していきます。Bluetooth対応の補聴器は、例えば次のような使われ方をしています。

- スマホでの電話は、直接補聴器と接続して行う

- 今まで補聴器は、電話のスピーカーから出る音を補聴器のマイクで拾って、それを増幅して耳で聞く形だったが、Bluetooth補聴器はスマホと繋がっているため、音声が直接補聴器に伝送され、より聞きやすい音で通話が可能になる。

- Bluetooth補聴器にはマイクも内蔵されており、完全なハンズフリー通話が可能。

- スマホから音楽を直接伝送

- 補聴器のマイクを介しての音楽よりも、スマホの音源直接伝送の方が圧倒的に高音質であり、耳が悪い方でも、よりよい音楽を楽しめる。また、自分の特性に合ったイコライジングも可能。

- もちろんステレオ対応なので、補聴器が「左右独立型イヤホン」の機能を持っているとも言える。

- スマホアプリから、補聴器の細かい設定が可能

- 今まで補聴器の設定変更は難しかったが、スマホと接続できることにより、音量やイコライジング、指向性の変更やマスクモードなど、様々な機能がスマホ経由で設定できるようになった。

- 機種によっては、スマートウォッチのような健康管理をしてくれるものもある。

- テレビと直接接続できる

- テレビとペアリングすることにより、テレビの音を直接補聴器に伝送することができる。

- 家族でテレビを見ている時の「自分のためだけに音が大きくなる」問題が解決できる。

- スマートホーム対応

- 電子レンジ、洗濯の終了通知やドアチャイムなどが補聴器経由で通知される。

- 補聴器の電源ONと照明、エアコンと連動できる補聴器もある。

- 補聴器を探す

- スマホと補聴器が最後に接続した位置を記憶しておくことで、補聴器の位置がわかるようになる。

- 補聴器はとても高価(片側数十万は当たり前)なので、紛失防止は重要。

どうです?凄いでしょ?補聴器とスマホが繋がるだけで、様々な機能が使えるようになるんです。恐らく、今後はAIエージェントとの連動なんかも当たり前に行われるでしょう・・・ と、ここまで読んで下さった方は、気付かれたかと思います。「あれ?イヤホンよりも補聴器の方が高機能なのでは?」と。そうなんです、補聴器の方が先進機能が満載であり、多機能なんです。もちろん、その分高価ですが・・・

ただ、Bluetooth対応補聴器が増えるにつれ、問題が出てきました。それが、A2DPだと消費電力が大きすぎるということです。補聴器はヘッドホン用途に比べ長時間使うものであり、電池に帯する制限が大きいです。だから、補聴器がA2DPからBLEへ移行することで、さらに省電力になることが求められました。

こうやって見ると、BLEへの移行ニーズはむしろ補聴器の方が大きかった、と言えるんですよね。だから、LE Audioは、補聴器をサポートすること「も」重視して開発されたという経緯があるのです。

というわけで、LE Audioのコンセプトは以下の通りです。

- 補聴器の要件を満たす

- A2DPとHFPができることを全てカバーする

- HFPとA2DPを超えて進化する

- 将来のオーディオアプリケーションへの対応する

これらを踏まえて、LE Audioの話をしていきたいと思います。

LE Audioの特長

ここではLE Audioの特長を4点ほど紹介します。

1. マルチストリーム伝送

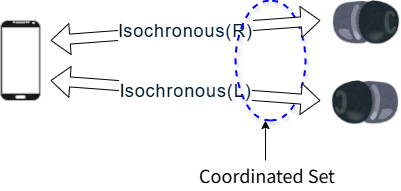

まず、A2DPからの最大の変更点は、左右独立型イヤホンへや両耳補聴器への標準対応です。LE Audioでは、1つの親機には1つの機器しか接続できないというA2DPの弱点を解消し、最初から左右別々に接続できる「マルチストリーム伝送」ができるようになっています。そして、マルチストリームを達成するために、LE Audioではアイソクロナスチャンネルに対応しました。アイソクロナスとは、伝送用語としてよく使われる言葉で「一定時間当たりの最低データ転送量が保証される」という意味になります。これ、どういうときに使われるかというと、多少のデータ落ちは許容するが、タイミングがずれてしまうのは致命的になるデータを送る時です。つまり、何らかの理由で片方のチャンネルだけ音が飛んだとしても、音楽全体は維持され、時間的にずれない(ずれにくい)という性質を持ちます。以前より、アイソクロナスはオーディオやビデオの伝送※7に使われてきましたが、LE Audioでもこの考え方が使われるようになりました。アイソクロナスチャンネルを使うことにより、左右別々に通信したとしても、左右で音ずれが発生することがありませんし、一定速度保証の通信なので音質も安定します。

また、この複数のストリームを束ねるために、コーディネートセットという考え方も採用しています。図の通り、束ねられたストリームは”一つの機器群”に対する接続と認識されます。左右独立型イヤホンや補聴器の場合は2つの機器が一つのコーディネートセットとして認識されます。

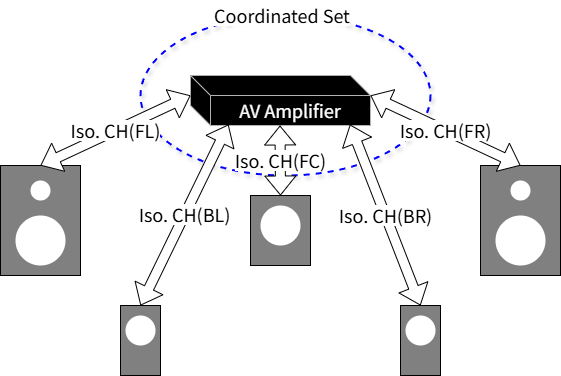

また、マルチストリームは3つ以上のストリームを同時に接続することも出来ます。例えば5chサラウンドスピーカーをLE Audioで接続することもでき、その場合は5つのアイソクロナスストリームを使います。そして、それらを1つのコーディネートセットにまとめ、1つの対象物として認識することが出来ます。

尚、親機からの各ストリームにはFront Rightとか、Back Leftとか、音の位置がタグ付けされます。オーディオロケーションと呼ばれますが、この機能は、特にこの後説明するブロードキャストにて重要になります。

2. LC3

LC3とは、LE Audioで採用された音声コーデックです。ClassicのA2DPでは、SBCというコーデックが必須となっていましたが、性能的な問題からあまり使われることは無く、A2DPのデファクトスタンダードはAppleが推すAACになっていた、というのは前回も書きました。QualcommによるaptXや、最高音質を誇るソニーのLDACなどもありましたが、やはりiPhone非対応という点で、AACほどには広がりませんでした。

LE Audioでは、SBCに代わりLC3(Low Complexity Communications Codec)が必須コーデックとなります。LC3は使われなかったSBCの反省もあったからか、Bluetooth SIGもかなり力を入れているコーデックとなっています。計算量が少なく低消費電力であり、さらに低いビットレートでも高音質というのが売りです。しかも、ステレオで左右別々にコーディングしても圧縮率が高いという、左右のチャンネルが別々となる左右独立型イヤホンに適したコーデックでもあります。

また、LC3はコーデックの圧縮・展開による遅延を人間が遅延を認識できる分解能以下にすることができます。そのため、補聴器のように「機器を介さない生の音声」と、「機器を通した圧縮後の音声」が同時に聞こえるような状況でも不自然にならないようにすることができます。

もちろん、A2DPの時と同じように独自のコーデックも認められていますので、LE Audioの機器にはAACやLDACなども搭載されるはずです。私には音質の善し悪しは判断できませんが、この記事によるとLC3はAACと比べ音質的なアドバンテージがあるわけではないようです。しかし、LC3は必須搭載なことに加え、ある程度高音質かつ低遅延なので、LE Audioでは”本当の”スタンダードになるかもしれません※8。事実、ゲーム用ヘッドフォンでは、LC3の低遅延性能を使用するため、LE Audioに対応していない(=A2DP対応のみ)にもかかわらずLC3には対応しているという機種まであるようです。

3. 省電力

前述の通り、A2DPの問題点は消費電力が大きいことであり、特に補聴器において消費電力削減が求められていました。そのため、LE Audioは、特に子機側での電力消費が少なくなるように設計されています。BLEがもともと持つ省電力化の性能(例えば、スキャンするチャンネル、デューティ比等)もありますが、LE Audioはそれに加えて以下の機能が省電力化に寄与しています。

- LC3の採用:前述の通り、LC3は従来コーデックにくらべ少ない計算量でデコードできるようになっています。

- 必要な時だけ接続:A2DPでは、デバイスが一度接続すると、使用していない間も接続を維持しようとする「常時接続モデル」に基づいていました。LE Aduidでは特定のユースケースが必要とする限りにおいてのみ維持されるという新しいアプローチを採用しています。

- ”Sink led journey”の採用:親機ではなく子機がどのオーディオリソースに接続するかを決定します。これは、いろいろな常時ONでありながら、様々なオーディオソースと接続する必要がある補聴器の考え方で、子機自らが自律的に接続するオーディオを決めることで、オーディオ接続が必要最小限になるようになっています。

4. ブロードキャスト

マルチストリームができるなら、ブロードキャストもできるだろう、ということで実装されているのが「ブロードキャスト」機能です。ブロードキャストですので、複数の機器に同じ信号を(一方通行で)送ることができるという機能です。これについては、別の章で詳しく説明します。

LE Audioの構造

さて、ここからはLE Audioの中身を説明していきます。

まず最初に説明しておきたいのは、「LE Audio」というプロファイルが存在するわけでは無いということです。ClassicのBluetoothイヤホン、ヘッドホンであれば、オーディオ用のA2DP、電話用のHFS、そして音楽リモコン用のAVRCPという3つのプロファイルのみで動いており、おそらくどのイヤホンを見ても、この3つに対応と記載があるはずですし、逆のその3つに対応してさえすれば、Bluetooth対応イヤホンやヘッドホンとして成立すると言えます。しかし、LE Audioは、沢山のプロファイルにより構成される、いわば「機能全体」を指す名前であり、ある特定の技術やプロファイルのことを表すものではありません。

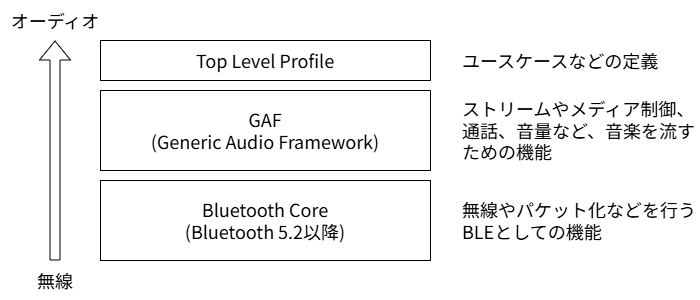

それでは、LE Audioはどういった構造のものなのか?というのが下の図です。3つのレイヤーで構成されています。ここからは、各レイヤーについて説明していきます。

Bluetooth Core

一番下のレイヤーは、Bluetooth Coreと言われる、いわゆるBLEの部分。無線であったり、チャンネルであったり、パケット化であったり、そんな部分。これは、BLE共通ですので、LE Audio固有なものではありません。しかし、LE Audioに対応するために、前述のアイソクロナスチャンネルが追加されたり、EATTと呼ばれる新しいプロトコルが追加されたりしています。これら機能が追加されたのはBluetooth 5.2からなので、LE Audioに対応するためにはBluetoothのバージョンは5.2以上であることが必要です。ただし、以前も書いた通り、Bluetooth5.2以上であれば必ずLE Audioに対応しているわけではありません(というか、現状はむしろ対応していない機器が多い)。

GAF

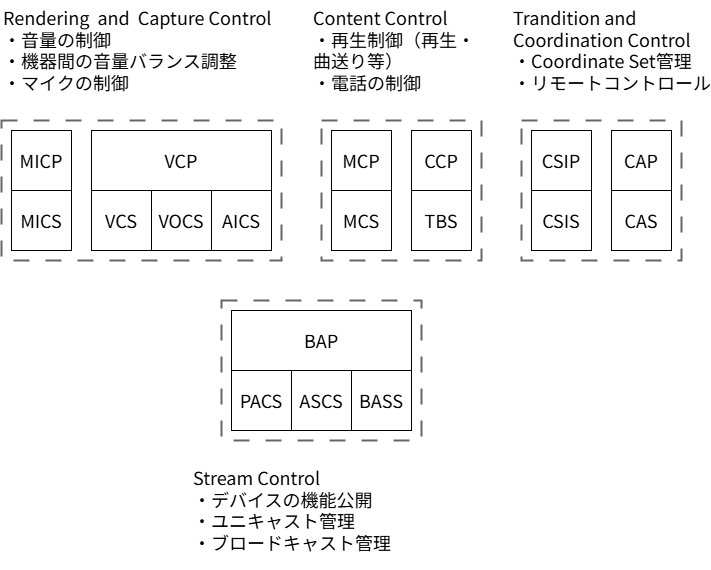

真ん中のGAF(Generic Audio Framework)は、LE Audio固有の考え方です。いわゆるプロファイルはここに含まれるのですが、プロファイルは複数あるためGAFという形でまとめられています。LE Audioの本体はGAFと言ってもいいでしょう。GAFには沢山の機能が実装されていますが、それぞれの詳しい中身まで説明すると長くなってしまうため、ざっと概要だけ下の図にまとめてみました。

GAFには、左右独立型イヤホンや補聴器を成立させるのに必要なプロファイルとサービスが含まれていています。尚、上の図で、Pで終わるものがプロファイルを表し、Sで終わるものがサービスを表します。

GAFでは、従来のプロファイルだけでなく、サービスという概念も追加されています。プロファイルとサービスの違いは説明しにくいのですが、全体の動作ルールがプロファイルで、各機器上で動作するのがサービスだとお考えください。例えば、音量の制御をするプロファイルとサービスを例に取ります。音量に関するプロファイルであるVCP(Volume Control Profile)は、最終的な音を出す機器(Audio Sink)が、音量の”ゲイン”をどのように管理するかを定義しています。一方、サービスであるVCS(Volume Control Service)は、各Audio Sink上の実際の”ゲイン”そのものを定義し、状態を表します。これだと、まだわかりにくいですよね・・・

ちょっと見方を変えて、プロファイルとサービスが分かれている理由を、左右独立型イヤホンで考えるとわかりやすいです。Classic A2DPであれば1プロファイルで1つのAudio Sinkしか動かなかったので、音量とAudio Sinkは1対1でした。しかし、左右独立型イヤホンの場合、またはサラウンドスピーカーの場合、実際に音量をコントロールしなければいけないAudio Sinkは、1プロファイルに対して複数になります。そのため、音量に関する全体のルールをプロファイルとして、個々のAudio Sinkの音量を実際にコントロールするものをサービスとして定義したのです。

GAFでは、ある特定のプロファイルやサービスが単体で動作するわけではなく、互いが強調して動くように出来ています。この考え方を「マルチプロファイル」と呼びますが、これにより、Classic時代のように「あるプロファイルに対応しているか、していないかで機器を区別すること」は出来なくなりました。対応機器が、Classic時代のように”A2DP対応”のようなプロファイル単位の表記でなく、まるっとまとめて"LE Audio対応”という表記になるのはそのためです。

Top Level Profile

GAFの上には、さらに上のレイヤーのプロファイルが乗っかります。Top Level Profileは、ユースケース毎に設定されるプロファイル群で、いわゆる従来のプロファイルに近い意味を持ちます。Top Level Profileには以下の様なものがあります。

- Hearing Access Profile(HAP): 補聴器エコシステム向けのアプリケーションをカバーします。

- Telephony and Media Audio Profile (TMAP): より高品質なコーデック設定と、より複雑なメディアおよび電話制御の使用を指定します。

- Gaming Audio Profile (GMAP): ゲーム向けの低遅延オーディオを目的としています。 Public Broadcast Profile (PBP): ユーザーがグローバルに相互運用可能なブロードキャストストリームを選択できるように支援します。

- Broadcast Audio URI (BAU): QRコードのような帯域外メソッドを使用して、ブロードキャストアシスタントがブロードキャストを見つけるのを支援する方法を定義します。

Top Level Profileは、GAFが担う基本的オーディオ機能を”超える部分”の機能提供を行っています。ただし、LE Audioに対応した機器であれば、全てのTop Level Profileに対応している、と言うわけではありません。当たり前ですが、LE Audio対応ヘッドホンで、補聴器用のHAPに対応している必要はありませんし、すべてのLE Audio対応ヘッドホンがゲームモードの低遅延に対応している必要もありません。

LE Audioのコンテキスト

GAFの時に書いたとおり、これまでは対応プロファイルで対応機能が判別できましたが、LE Audioの対応機能はプロファイルで判別することが出来なくなっています。それは、商品を買う我々人間側がわからないというのもありますが、LE Audio対応器機同士も、お互いがどの機能に対応しているのか、プロファイルだけでは識別できなくなりました。

というわけで、プロファイルに変わる新しい機能の識別方法が必要となりました。それが、コンテキストタイプという考え方です。今までのようにプロファイルで区別せずに、コンテキスト(コンテンツ)で区別するわけです。「自分はこのコンテキストに対応している」ということを互いに報告し合って、機器同士が接続できるかできないかを決めていきます。尚、GAFの中のPACSというサービスが、これらの情報のやり取りを行います。

LE Audioが対応(分類)しているコンテキストタイプは以下の通りです。

- Conversational: 「会話」。電話、LINE通話などのVoIP、PTT含む、あらゆる音声通話。

- Media: 「オーディオ」。音楽、ラジオ、TV等、従来のA2DPが主にサポートしていたコンテンツ。

- Game: 「ゲームの音楽」。効果音、音楽、音声チャットも含む。通常は低遅延が求められる。

- Instructional: 「機器からの指示情報」。ナビゲーション音声、アナウンスやユーザーガイダンスなど。他のユースケースよりも優先度が高い。

- Voice assistants: 「機器との音声会話」。AIとの音声認識のやり取りなどがこれに当たるが、Instructionalに該当する内容は含まれない。

- Live: 「ライブ音源」。LE Audioからの音と、周囲の生音を同時に聞くような状況。非常に低遅延が求められる。

- Sound effects: 「操作効果音」。キーボードやマウスのクリック音、タッチパネルからのフィードバック音等。

- Notifications: 「通知音」。メール到着、プッシュ通知などの通知音。

- Ringtone: 「着信通知」。ただし親機からオーディオストリームで流される着信音(メロディー)。着信信号のみが子機へ与えられ、子機が生成するユーザーへの通知音(電子音)を出す場合は適応外。

- Alerts: 「機器からの通知」。バッテリー残量低下、タイマー、またドアベル等の外部機器からの通知。

- Emergency alarm: 「警報」。火災通知、防犯ベルなど。非常に高い優先度。

- Unspecified: デバイス上で他のコンテキストタイプによって明示的にサポートされていないあらゆる種類のオーディオユースケースを指す。

親機も子機も対応するコンテキストが決まっていて、対応するコンテキストのみ、接続できるようになっています。実際のやり取りはそこまで簡単ではないのですが、とりあえず、コンテンツ毎に接続の可否が決まる、というのは間違いありません。じゃあ、機器がどのコンテキストに対応しているのか?というのがユーザーに公開されるかと言えば、それはまた別の話です。現在の状況を見る限り、LE Audio対応製品は「LE Audio対応」としか、表記されていません・・・

LE Audioの問題点

このように、LE Audioは「Bluetooth SIGによる史上最大の仕様開発プロジェクト」と呼ばれるほど大型アップデートとなっています。ここまでの大幅アップデートの最大の理由は、オーディオのA2DPとハンズフリー通話のHFPという2つのプロファイルの連携の低さだと考えられています。一方通行にオーディオを垂れ流すA2DPと、電話なので双方向・低遅延(ただし低音質)なHFP。多くのワイヤレスヘッドホンがA2DP、HFPどちらのプロファイルもサポートしていますが、現状は全くの別物として動いています。LE Audioでは両者をシームレスに動かしたかったのですが、両プロファイルの拡張性の無さから断念し、「仕方ないので、最初から作り直す」という選択肢になったようです。レガシーを引きずらなかったことにより、LE AudioはA2DPよりも圧倒的に高機能となり、技術的にはA2DPより劣る点はほとんど見当たりません※9。

ただし、ここはやはりBluetooth。折角リセットし生まれ変わったのに、「どれが何に対応しているか、ユーザーにはさっぱり分からない」という状況を改善する気はなかったようです。LE Audioを「最大の仕様開発」とか言っておきながら、Bluetoothのバージョン上は5.1から5.2に上がっただけのマイナーチェンジ扱い。それなのに、現状多くのBluetooth5.2以上の機器はLE Audioに対応していませんし、これではユーザーへ全然伝わりません。

例えばWi-Fi陣営は、”わかりにくさ”を解消するために、枝番などを極力排除し、Wi-Fi4/5/6/7と呼び名を整理しました。Bluetoothは、その構成上機能とバージョンがリンクしないんで、Wi-Fiのようにいかないのは分かるんですが、それでもなんとかできなかったのかという思いは消えません。恐らくこのわかりにくさを何とかしないと、LE Audioの普及はなかなか進まないのではないか?と私には思えるのですが。何と言っても、LE Audioの最大の問題点は、何と言っても普及率なのですから。

次回予告

今回のBluetooth LE Audioってなに?の”その3”では、BLEのオーディオ機能であるLE Audioについて説明しました。

ところで補聴器って、ファーウエイとかシャオミとかが出しているスマートバンドと相性がいいと思うんですよね。スマートxxというとApple Watchしか思いつかない人もいるでしょうが、Apple Watchは1日1回の充電が基本だし、何よりデカいので寝ているときは充電のためにも外す人が多いはず。でも、スマートバンドは10日に1回、それも1時間程度の充電で十分だし、重さはApple Watchの半分以下。だから、補聴器を外しているであろう寝ているときも腕に着けているのが基本。恐らく、外すのはお風呂の時だけ(自分はそうしてます)。今まで、耳の悪い方には難しかった、寝ているときの(緊急)通知も、目覚まし時計もスマートバンドなら問題ありません。おそらく、それを理解してスマートバンドを使っている聴覚障害者の方も多いのでは?

だからこそ、スマートバンドと補聴器を(スマホを介して)連携させて、補聴器の簡単な操作やステータス表示をスマートバンドでできるようになったら、便利だと思うんですよね。ファーウエイもシャオミも完全独立型イヤホンを沢山出してますので、技術的には可能なはず。どちらの会社でも良いのでスマートバンド対応補聴器を出してくれたら、(聴覚障害者の皆様の)世の中が少し変わるんじゃないかと思っています。

※勝手に名前を出してしまったので、リンクを張っておきます。

HUAWEI Band 10 - HUAWEI 日本

Xiaomi Smart Band 10

次回は、長きに渡ったLE Audio連載の最後、LE Audioの最大の売りである「Auracast」について説明したいと思います。

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

※7; ビデオ伝送の規格であったIEEE1394(ソニーではiLink、AppleではFireWireと呼んでいた)で用いられていた。USBの高速化によって、急激に使われなくなった。

※8; LC3はライセンスフリーであるが、有料版であるLC3plusも存在する。尚、LC3は、光無線通信でもおなじみである、Fraunhofer研究所が開発した。

※9; ただし、LE Audioの規模拡大により、開発者にとってLE Audioは「開発が難しくなった」というデメリットが発生している。