LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

Bluetooth LE Audioってなに? その4

高校生でもわかる通信用語 #24

記事更新日 2025年7月22日

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第22回です。

今回の連載はBluetoothの最新オーディオ規格である、Bluetooth LE Audioについてです。最近のスマホは、有線ヘッドホンを挿すための穴(ジャック)が空いていない機種も多くて、スマホの音を聞きたきゃBluetoothのヘッドホンを買えと言わんばかりです。そのため、これを読んでいる皆様のほとんどが、Bluetoothのヘッドホンを使っているんじゃないでしょうか?

この連載では、今回はBluetoothがどのようなものから説明を始めて、なぜBluetooth LE Audioが生まれたのか、そして、今後どのような用途で使われる可能性があるのかを、通信の面を中心に説明したいと思います。4回にもわたる長編で、しかも終盤はかなり突っ込んだ内容となりますが、技術的には難しい話ではないので、頑張って読んで貰えると普段使っているBluetoothイヤホンに対する理解が深まると思います。

シリーズ最終回でもある第4回の”その4"は、Bluetooth LE Audioの目玉機能"Auracast"の話です。Auracastとは何なのか?なぜ、注目を浴びているのか?等を説明していきます。

Auracastとは?

前回は、LE Audioの説明を色々してきました。しかし、これまでLE Audioについて説明してきた機能だけだと、史上最大のアップデートの割にA2DPの頃とできることはそこまで変わっていない、ということに皆さん気付いたと思います。左右独立型イヤホンにネイティブに対応したというのは進化ではありますが、別にQualcommのミラーリングでもやれることは同じだし、なんならリレー方式であっても、ユーザー目線では違いが分かりません。LC3にしても、全てのコーディングを超越するほどのものではないし、他に変わるコーディングが無いわけでも無い。省電力が重視されているため補聴器には大きなメリットがあるでしょうが、音楽を聴くだけのイヤホンにおいて、そこまでLE Audioを採用するインセンティブがあるわけではありません。しかし、ここから説明するLE Audioの目玉機能であるAuracast(オーラキャスト)は非常に先進的であり、これがLE Audioを採用すべき理由となるほどのポテンシャルをもった機能です。

最初にAuracastを一言で説明しますと、「Auracastとは、LE Audioによるブロードキャスト機能のことである」ということになります。ブロードキャストとは、同じオーディオが各端末(Audio Sink)へ届く、ということを意味します。そのため、Auracastはよくラジオに例えられます。確かに、みんなが同じ音を聴けるという点ではラジオと同じと言えるかもしれません。しかし、AuracastはLE Audioの一機能です。ラジオよりも遥かに高機能であり、ラジオを超えた新しい形のブロードキャストを提供することができます。そして、そのブロードキャスト機能のブランド名が「Auracast」という訳です。

以前も別の記事で書いたことがありますが、携帯電話やWi-Fiはその技術的な性質上ブロードキャストが苦手なんです。そのため、度々ブロードキャストする技術が作られはするのですが、運用が難しく実用化されたものを見たことはありません。そんな状況なので、Auracastは現在唯一の次世代ブロードキャストサービスを実現できる規格として注目されています。

とまあ、Auracastをべた褒めしていますが、もちろんAuracastだって全てが上手くいくわけではないでしょう。これからする話は現段階では単なる「可能性」の話である事も多く、最終的には実現しないかもしれません。しかし、私としては、是非実現してほしい、という思いを持って今回記事にしています。もしかしたら、見方によっては大本営発表的な内容になっているかもしれません。しかし、そこはAuracastの普及を願うものの意見として読んで頂けると幸いです。

Auracastの使用例

Auracastの具体的技術の話をする前に、Auracastで想定されている使用例をいくつか紹介しようと思います。きっと、その方が技術的なイメージもつきやすいと思います。

例1: スポーツジムでのオーディオ

スポーツジムで特にトレッドミルやバイクのような有酸素運動系の機器のそばで、大画面にてスポーツ中継のようなテレビ放送が流れていることがあります。私も昔、箱根駅伝を見ながらトレッドミルでランニングをするという暴挙に出たことがあり、画面に映る選手と、運動不足のおっさんとのランニングスピードの違いに絶望したことがありました・・・ 話がそれてしまいましたが、通常スポーツジムの様な場所で大画面テレビに映像が流れていたとしても、当然ジム内にその音は流れておらず、画面の音声を聞く手段はありませんでした※10。しかし、ここでAuracastによりテレビの音をブロードキャストできれば、みんなが持っているヘッドホンで大画面テレビの音声を聞くことができるのです。もちろん、テレビには興味がなく自分の音楽を聴きたい人は、引き続きそうすれば良いだけ。自分が普段使っている機器を使って、聞きたい人だけにブロードキャストできる、これがAuracastです。

例2: 国際会議での通訳

国際会議や講演などで、外国人の講演者が来て、同時通訳を聞くためのイヤホンが配られる、というのは良くある事です。私も英語が得意ではないため、ついつい日本語翻訳のイヤホンを受け取ってしまいます。私が聞きに行くような講演は、通訳が難しい専門的内容のものが多いのです。正直、「これ同時通訳の方も通訳できてないだろう?」と思うときも多々あるのですが、だからといって英語だけを聞き続けられるほどの英語力は無く、なんだかモヤモヤ・・・ 話がそれてしまいましたが、今までこういった国際会議では、同時通訳の方を用意するだけでなく、それを聞くための専用レシーバーとイヤホンの来場者への貸出までしなければならず、かなり手間もコストもかかりました。しかし、Auracastがあれば、来場者が持っているLE Audioのイヤホンで、同時通訳を聞くことができるのです。しかも、Auracastであればチャンネル数を多く持つことが出来ますので、日本語の講演を英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中国語、韓国語・・・ と多言語で同時通訳することだって可能です。まあ、今は同時通訳をしてくれる「人」が必要なので、よっぽどの会議で無い限りそこまで多言語で同時通訳をすることはありませんが、今後AIが同時通訳をしてくれるようになれば、小さな講演であっても10言語同時通訳なんていうことが可能になるかもしれません。そして、そういったことが簡単な設備でできるのがAuracastなのです。

例3: 構内アナウンスを補聴器に直接伝達

最近の補聴器はノイズをカットする機能などもあり、随分とうるさい環境でも話し声が聞き取りやすくなったと聞きます。しかし、周囲がうるさい環境、例えば駅のホームにて案内放送を聞き取るのは、聴力に問題のない自分でさえも苦労することがあります。湘南新宿ラインなんかは毎日何かしら遅れていて、常に駅員さんが遅延のアナウンスしている気がします。そりゃ、関係する線が多すぎますよ。宇都宮線、高崎線、横須賀線、埼京線、りんかい線、それに加えて相鉄線まで増えたものですから、もはや遅れていない日を探す方が難しい・・・ 話がそれてしまいましたが、電車内や電車のホームのようなうるさい環境で特定の音を聞き取るのは、補聴器だとなかなかと難しいものです。しかし、Auracastがあれば、うるさい環境であっても大事なアナウンスを直接補聴器へ届けることが出来ます。周りの環境音は聞きつつも、大事なアナウンスは直接届く、そういったことが出来るのもAuracast対応補聴器のメリットとなります。これは、駅や空港でのアナウンスだけでなく、先ほどもあった講演などの音声を直接補聴器へ送ることも出来ますし、学校の授業では先生の音声を直接補聴器に送ることもできます。Auracastでは、周りの騒音に影響されず、必要な声を必要な場所に届かせることができるのです。

最後の例だけでなくインターネット上では、Auracastはむしろ補聴器を使っている人からの期待が大きいように見受けられます。もしかしたら、Auracastは最後に紹介した「アナウンス機能」が先行で広まっていくかもしれません。しかし、アナウンスがイヤホンで直接聞けるというのは、別に補聴器を使っている人だけでなく、我々にとっても便利なはずです。私も、このアナウンス機能が広く普及すると、世の中に大きな変化を与えることができると考えています。

Auracastの仕組み

通常のLE Audioは、子機によるリモコン機能なども含まれるため、親機からの送信だけでなく、子機側からも送信する「双方向通信」で成り立っています。しかし、Auracastはブロードキャストなので、親機から子機への一方向の通信です。そのため、Auracastには、Bluetoothのお約束であるペアリングが存在しません。

接続のために行われるBluetoothのペアリングは、言い換えれば「親機、子機がそれぞれやりとりをしながら、互いに接続設定を共有すること」でもあります。しかし、ブロードキャストではペアリングができないため、受信の設定を親機から子機への一方通行の通信の中で入手しなければいけません。BLEでは、このような用途に「アドバタイズチャンネル」を使います。アドバタイズチャンネルとは、親機と子機がやり取りするためのチャンネルではなく、親機、または子機が一方的にデータを送信するためのチャンネルです。報知チャンネルとも呼ばれます。BLEのチャンネルは全部で40チャンネルあるのですが、Wi-Fiの電波の影響を受けにくい場所にある3チャンネルがアドバタイズチャンネルとして割り当てられています。例えば、ペアリングの際は最初にアドバタイズチャンネルで機器情報を探すルールになっています。ただし、アドバタイズチャンネルはそういった最初の機器検索専用のチャンネルという位置付けのため、互いに機器を見つけてペアリングを開始しようとする場合の親機と子機のやり取りは、アドバタイズチャンネルを使わず37チャンネルある通常チャンネルにて行う事になっています。したがって、仮にBLE機器が増えてきて接続に関するやり取りが多少多くなったとしても、無線リソース的な問題はありません。

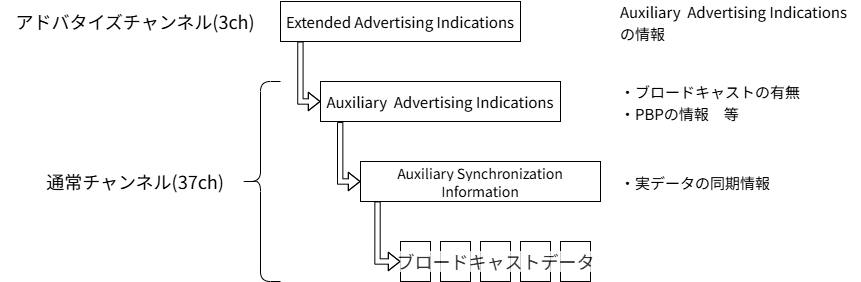

しかし、ブロードキャストにおいては常に親機が接続情報を報知し続けなければいけません。それなのに、3チャンネルしかなく、しかも常に混んでいるアドバタイズチャンネルに対して、ブロードキャスト用の接続情報を報知し続けてしまうと、無線リソース的に他の機器のペアリングを阻害しかねません。そのため、メインのブロードキャストチャンネルでは最小限の情報だけを報知しておいて、実際の細かい情報は通常チャンネルで送るという(面倒な)方式を採っています(下図)。

この方法により、アドバタイズチャンネルを最小限しか使わずに、複雑なブロードキャスト接続のための情報を取得できるようになっています。これらの情報には特定端末のみが見られるようなパスコード的なものはかかっていないので、Auracastに対応している機器なら全ての機器が見ることができるようになっています。ですから、ブロードキャストしているチャンネルは、対応している全ての機器が接続できるようになっているのです。

ブロードキャストされたオーディオデータの中身は、通常のLE Audioと変わりません。コーディングはLC3が対応必須で、AACなどはオプションというところも通常のLE Audioと同じです。しかし、ブロードキャストの場合、その目的から音質というよりも対応機種をできるだけ広く取りたいはずですから、通常よりLC3が使われる可能性が高くなるでしょう。

ブロードキャストチャンネルには、"ブロードキャスト”すること以外のメリットが一つあります。それは「通信可能距離が長くなること」です。BLE含む通常のBluetoothは、双方向通信を行うために子機から親機への通信も必要となります。でも、子機は大抵ウエアラブルで、小型で、そして電池で動く機器ですので、消費電力やデバイスの制限で電波の出力を大きくすることが出来ません。そのためBluetoothにおける通信可能距離というのは子機の電波が届く範囲に制限されていました。

一方、ブロードキャストでは子機は受信するだけで、何も送信する必要はありません。しかも、前述のAuracastの使用例を考えると、ブロードキャストする親機側は大きさに制限はなく、しかもコンセントで繋がれた機器であることが多いはずです。つまり、Auracastの送信機側は消費電力を気にする必要はありません。そのため、親機は規制の範囲の最大まで電波の出力を上げることができ、その結果通信可能距離を伸ばすことが出来ます。一般のBluetoothは10m程度までしか通信できませんが、Auracastでは50mから100mぐらいの範囲まで受信出来ることが確認されています。これであれば、会議室はもちろんのこと小ホールぐらいであれば1台の送信機器で賄うことが可能となります。

Auracastの接続

さて、子機がブロードキャストチャンネルを受信出来たとして、ブロードキャストに関するユーザーの操作をどうするのか?という問題が出てきます。皆さんも経験あると思いますが、左右独立型イヤホンの操作って難しくありませんか?正直、私は止めたいのに早送りになったり、再生・停止すら思い通りにできないことが多いです。だから、普段のオーディオ系操作はスマートバンド側で行う事が多いです・・・ Auracastも子機側は左右独立型イヤホンとか補聴器なのですから、操作用のボタンは一つあるかないかのレベルであることが想定されます。そうなると、ブロードキャストと通常接続を切り替えるとか、ブロードキャスト時のチャンネル切替とか、再生・停止以上の複雑な操作は、難しいですよね? 例えば、通訳が10カ国語同時に行われていたとして、どうやって自分の言語を選べば良いのでしょうか?

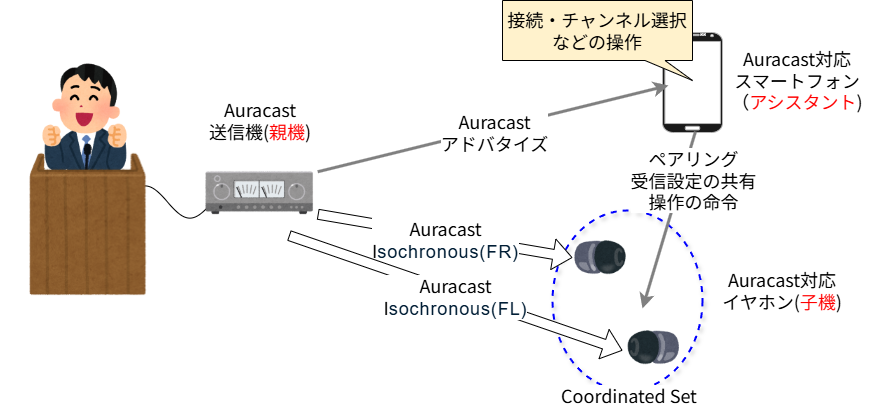

どうせイヤホンや補聴器を使っている人は、Auracast以前にLE Audio機器としてスマホとペアリングしているはず。だったら、複雑な操作はイヤホン・補聴器とペアリングしているスマートフォンから行えば良いのでは?というのがAuracastの考え方となります。まず、Auracast親機からオーディオがブロードキャストでストリーミングされているとします。その時、Auracastのオーディオが接続されるまでの流れは以下の通りです。

- スマートフォンとイヤホン(子機)はペアリングされているとします。

- Auracast送信機から出されるアドバタイズチャンネルを、実際に受信するイヤホンなどの子機ではなく、スマートフォンが受信します。このとき、スマートフォンはアシスタントと呼ばれます。

- Auracastのアドバタイズチャンネルは前述の通り通常のBLEとは異なるため、アシスタントとなるスマートフォンもAuracast対応である必要があります。

- スマートフォンは、ペアリングしている子機に対して、Auracastのアドバタイズチャンネルで得た接続情報を共有します。

- ユーザーがスマートフォンを操作し、子機に対して、受信するチャンネルの選択や接続の指示などを送信します。

- 子機は、ユーザーから指示のあったAuracastのオーディオチャンネル(アイソクロナスチャンネル)を受信します。

正直、ちょっと遠回りなフローとなりますが、この方法による最大のメリットは子機側はアドバタイズチャンネルをモニターしなくてよい分、子機の電池の消耗は抑えられるということのようです。しかしこの方法、スマホ上で視覚的に操作もできるし、イヤホンの電池も節約できるし、良いことづくめのように見えますが、一つ大きな問題点があります。それは、上の説明にも書いてありますが、アシスタントであるスマホもAuracastに対応している必要があるということです。

スマートフォンがAuracastに対応しているというのは、LE Audioに対応していることとほぼ同義です。LE Audioは、Bluetooth5.2以上のバージョンから対応ですので、まずそれ未満のスマートフォンは対象外となります。また、iPhoneのようにBluetoothのバージョンが高くともLE AudioにもAuracastにも対応していない機器もあるため注意が必要です。例えば、Google Pixelの場合、LE Audioに対応しているのはPixel 7以上です※11。Pixel 7は2022年10月発売でまだ3年も経っていない訳ですから、最近のスマホ事情(買い換え間隔)を踏まえると、対応していない機種を持っている人の方が多そうです。とはいえ、Auracastに対応しているイヤホンや補聴器を購入している時点で、普通はスマートフォン側もLE Audio対応している可能性が高いので、スマホもAuracastに対応していなければいけない、というのはさほど障壁にはならないでしょう。

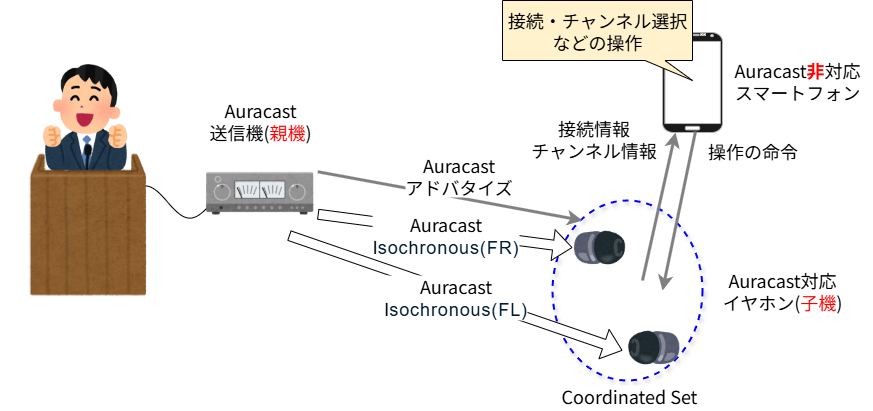

でも、規格を作る側からすると「スマホがAuracastに対応していないなら、子機が対応していようとAuracastは使えない」とバッサリ切り落としてしまうことも、Auracastの普及を考えれば恐ろしくて出来なかったんでしょう。Auracastでは、Auracastに対応していないスマホでもアシスタントできるように、「子機さえAuracastに対応していればスマホ側アプリで操作可能」というモードにも対応しています※12。その場合は、アドバタイズチャンネルを子機が自分でスキャンし、その情報をスマホアプリに上げることになっています。よく考えれば、この方法こそが普通と言えば普通ではあるのですが、最初の方法と比べると、子機の電池の消耗が大きくなりますし、スマートな方法とは言い難いです。ですから、出来れば最初の方法でAuracastに接続できる機器が増えていくことが望ましいですね。

Auracastの課題

Auracastの最大の課題、それはLE Audio対応機器すら普及が進まない状況で、どのようにAuracastを普及させていくかということです。Auracast技術的な課題はいくつか挙げられますが、この普及率の問題に比べれば些細なものです。まずは、LE Audio対応製品を増やしたいところですが、相変わらずAppleは協力する気はないようです。また、ソニー、ファーウエイやシャオミ、Ankerといった、大手メーカーの製品ラインナップを見る限り、大手中国メーカーもAuracast対応には積極的でないようです。

また、Auracastが使える場所が分からない、わかりにくいというのも問題です。日本で”Auracastが使える場所”で検索しても、シドニーの世界遺産「オペラハウス」ぐらいしか出てきません。GoogleがAuracastを使える場所のマッピングサービスをしていて、昨年から「近日公開」すると公式サイトでも案内しているのですが、正式公開されたというニュースは発見できません。少なくとも日本の環境においてはMap上でのAuracastスポットの検索は出来ないようです。

これまで説明したAuracastの能力を発揮するもしないも、とにかく広く普及しないことには始まりません。そのためには、まずLE Audio自体の普及が不可欠ですし、はっきり言えばAppleのLE Audio対応が不可欠です。Bluetooth SIGが頑張るべきなのか、誰が頑張るのべきなのかは知りませんが、誰かに頑張って貰ってAppleを説得して貰うしかないでしょう。それが、Auracast普及への唯一の道ですから・・・

おまけ

Bluetoothヘッドホンを買おうとしている人向けのまとめ

この連載中何度も書いていますが、Bluetoothのオーディオは分かりにくいし、それでいて各機器の情報開示は不親切。おそらくわざとなんですけどね。きっと、よく理解していない一般の人に差が分からないようにしているんでしょう。なので、この連載の最後に、これから買う人のためにBluetoothのヘッドホン(イヤホン)を見分けるポイントをまとめておきます。以下のポイントを抑えれば、あなたに会ったBluetoothイヤホンが見つかるはずです。

※文中「全て」という単語が何度も出てきておりますが、これは「完全100%全て」ではなく「事実上全て」という意味で使っております。事実上というのは「皆様が今現在売られている機器を考慮する上であれば」という意味ですので、ご承知置きください。

規格/プロファイルについて

- A2DP/HFP/AVRCRの3つのプロファイルは、全てのBluetoothヘッドホン、スマートフォンが対応しているから考慮する必要はない

- Bluetooth5.2以上の機器であればLE Audioに対応している「可能性がある」だけで、多くの場合対応していない

- したがって、オーディオにおいては、ヘッドホン、スマートフォン両方ともBluetoothのバージョンを考慮する必要はない

- ヘッドホンがBLE(Bluetooth LE)対応の表示があるからといってLE Audioに対応しているわけではないし、むしろ対応していない方が多い

- LE Audioに対応しているヘッドホンが、LE Audio対応と明確に書いてあるとは限らないのでよく調べる必要がある

- Apple製品(iPhone/AirPods)はLE Audioに対応していない

- Auracast対応ヘッドホンであれば、必ずLE Audioに対応しているが、LE Audioに対応しているヘッドホンが必ずAuracastに対応している訳ではない

コーデック(音声圧縮方式)について

- 対応コーデックは、各機器バラバラなので注意が必要

- 全てのヘッドホン、スマートフォンは、SBCとAACに対応している

- Apple製品はSBCとAACにしか対応していない

- Qualcomm SoCを使っているヘッドホンはaptX(シリーズ)に対応しているが、Qualcomm SoCを使っていないヘッドホンのほとんどがaptXに対応していない

- Qualcomm SoCを使っているスマートフォンがaptXに対応しているとは限らないが、Qualcomm SoCを使っていないスマートフォンでもaptXに対応している場合は多い

- Androidスマートフォンが、aptXシリーズの中のどの規格に対応しているかを調べるのは困難(特にマイナー機種だと情報が少ない)

- 現状、最高音質とされているのはSonyのLDACだが、LDACに対応しているヘッドホンにはハイレゾリューションオーディオを意味する「Hi-Res」表記がある

- LE Audioに対応しているヘッドホンは必ずLC3に対応しているが、LC3に対応しているからLE Audioに対応しているとは限らない

一般的に使われているBluetoothコーデック一覧

| コーデック名 | 対応ヘッドホン | 概要 |

|---|---|---|

| SBC | 全て | 全てのヘッドホン、スマートフォンが必ず対応 |

| AAC | 全て | 音質・遅延の違いでAAC-LCとAAC-ELDが存在する※13 (ただし、ユーザーには見えない) iPhone含めた全てのスマートフォン、ヘッドホンが対応 |

| aptX | 一部のみ | Qualcommが開発したコーデック Qualcomm SoC採用ヘッドホンのみが対応 Androidの多くが対応、iPhone非対応 |

| aptX HD | 一部のみ | aptXの高音質バージョン(後方互換有り) Androidは対応している場合が多い |

| aptX Adaptive | ごく少数 | aptXの最上位バージョン(後方互換有り) Androidでも対応している機器は少ない |

| LDAC | 高級機種 | Sonyが開発したコーデック Androidは対応している場合が多い、iPhoneは非対応 (Sonyに限らず)高音質ヘッドホンの多くが対応 |

| LC3 | LE Audioは全て | LE Audio対応の全てのヘッドホン、スマートフォンが対応 iPhoneは非対応 一部LE Audioに対応していないヘッドホンでも採用 |

完全独立型イヤホン(完全ワイヤレスイヤホン)の方式

- リレー方式 : Apple Airpodsを含むほとんどの現行機種がこの方法。どのような周波数や方式でリレー(左右で通信)しているかは公開されておらず、ユーザーには見えない。スマホ側は何でもOK。電池の消耗が一番大きい。

- TWM方式 : Qualcommが独自に開発した、左右イヤホンが同時に同じ信号を受信出来る技術。スマホ側は何でもOK。電池の消耗も少ない。対応イヤホンがほとんどない。

- LE Audio方式 : Bluetoothの標準規格で動作。性能面は全てにおいて上記2つに勝るが、スマホ側対応が必須で、かつ対応イヤホンが少ない。

ノイズキャンセリング

- 雑音を下げるノイズキャンセリングには、ANCとENCの二種類がある。

- 一般的な購入者が思い浮かべるであろう「音楽を聴いているときに周りの雑音をカットしてくれる機能」はANC(Active Noise Cancellation)と呼ばれるもの。

- ENC(Environmental Noise Cancellation)は、電話中のマイクに入る音の雑音をキャンセルする技術。つまり、電話中の相手に聞こえる音が良くなる技術である。

- ANCとENCでは、ANCの方が複雑な装置になるため、ANCを搭載した機器は値段が高くなる。

- ANCに対応しているものは、通常ENCにも対応している。

Amazonなどで商品名に「ノイズキャンセリング対応」と書いてあるのに、よく読むとENCだけの対応だという製品が存在します。もしAmazonで1000円台の左右独立型イヤホンに「ノイズキャンセリング搭載」と書かれていたら、真っ先にENCのみ搭載であることを疑うべきです。繰り返しになりますが、音楽を聴いているときに周りの雑音を低減してくれる機能はANCです。ANCもENCもノイズキャンセリングには間違いないので詐欺ではないものの、優良誤認を狙っているものは結構あります。説明を読んでもANCに対応しているかどうか分からない場合は「アクティブノイズキャンセリング」と書いてあるものを選びましょう。皆様も、ANCがほしかったのに間違って(騙されて?)ENCのみ対応のヘッドホンを買うことがないように気を付けてください。

中高生の保護者の方にお願い

最後に、私からのお願いです。お子様も中高生にもなれば通学や学習中に音楽を聴きたがると思います。当然、何らかのイヤホン、ヘッドホンを欲しがるし、それを止めることは難しいでしょう。その時、可能な限りお子様にはANCヘッドホンを買わせて(買ってあげて)ください。ANCでは周りのノイズがカットされるため、音楽を聞くときの音量を大幅に下げることができます。このことにより、成長期のお子様がヘッドホンを使って音楽を大音量で聴くことで発症しやすいヘッドホン難聴のリスクを大幅に下げることができます。特に、電車・バス通学している中高生には強くお勧めします。ANC対応のヘッドホンは若干高価ですが、それだけの価値があると断言できます。

ただし、自転車通学の方は例外です。ANCは周りの音がほとんど聞こえなくなるため、ヘッドホンをしながらの自転車は危ないです。そもそも自転車に乗りながらヘッドホンで音楽を聴く行為は危険でやめるべきですが、自転車とANCヘッドホンの組み合わせはさらに危険度が増しますので、ANCのイヤホンを持っているお子様がいたら、絶対にながら運転をしないように注意して下さい。

まとめ

なんと4回にもわたりBluetooth LE Audioについてお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか?Bluetoothのオーディオの関する仕組みがおおよそ分かって頂けたらうれしいなと思いつつも、実際のところは、残念ながらBluetoothが複雑であることだけが分かったという人も少なくないかもしれません。この複雑さがLE Audio普及によって解消されることを期待しつつ、この連載を終了させていただきます。皆様、長い連載にお付き合いありがとうございました。

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

※10; トレッドミルによっては個別に画面が付いているものもあり、かつBluetooth(A2DP)接続できるものもある。

※11; Google Pixel7以上で対応していることになっているが、現状はGoogleとしては「試験機能」の扱いで、Android 16から正式対応となる見込み。ただし、Auracastのフル機能が活かせるのはPixel9以上とされている。

※12; Auracastの規格上は「対応必須」とされている。

※13; 他にもAACシリーズのコーデックは多数存在するが、Bluetoothで使われている(=iPhone Bluetoothで使われている)コーデックは、AAC-LCとAAC-ELDと言われている。通常のオーディオ伝送にはAAC-LCが使われることが多く、AAC-ELDは低遅延用途(通話等)で使われることが多い。