LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

Bluetooth LE Audioってなに? その2

高校生でもわかる通信用語 #22

記事更新日 2025年7月8日

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第22回です。

今回の連載はBluetoothの最新オーディオ規格である、Bluetooth LE Audioについてです。最近のスマホは、有線ヘッドホンを挿すための穴(ジャック)が空いていない機種も多くて、スマホの音を聞きたきゃBluetoothのヘッドホンを買えと言わんばかりです。そのため、これを読んでいる皆様のほとんどが、Bluetoothのヘッドホンを使っているんじゃないでしょうか?

この連載では、今回はBluetoothがどのようなものから説明を始めて、なぜBluetooth LE Audioが生まれたのか、そして、今後どのような用途で使われる可能性があるのかを、通信の面を中心に説明したいと思います。4回にもわたる長編で、しかも終盤はかなり突っ込んだ内容となりますが、技術的には難しい話ではないので、頑張って読んで貰えると普段使っているBluetoothイヤホンに対する理解が深まると思います。

第2回の”その2"は、Bluetoothのオーディオの話です。Bluetooth Classcのオーディオとはどんなものかを説明していきます。

A2DP

いよいよ本題であるオーディオの話題に入ります。現在、スマートフォンで最も使われているプロファイルといえばA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)だと思います。A2DPは音楽を聴くためのプロファイルで、今売られているほぼ全てのBluetooth接続のイヤホン・ヘッドホンはA2DPに対応しているはず※3です。ちなみに、A2DPは音楽を「聴く」用途向けと思われがちですが、実は(対応製品は少ないですが)カラオケ等の「マイク」のようなものへの適用も想定されています。

繰り返しになりますが、A2DPは音楽のような「オーディオ」を伝送するためのプロファイルです。しかし、下位レイヤーの伝送方式の規定はきっちりあるものの、音の中身、つまりコーデックの規定は厳密ではありません。ただ一つ、SBC(low complexity SubBand Coding)というあまり聞きなじみのないコーデックのみを「対応必須」としているだけで、それ以外のコーデックへの対応可否は、すべてメーカーに任せられています。つまり、A2DPは、音を通す「土管」だけを規定したプロファイルであるという見方も出来ます。

オーディオの音質を決めるのはコーデックであることは皆さんご存じだと思います。最も有名コーデックは、デジタル圧縮普及の立役者である"MP3"こと、MPEG Audio Layer 3だと思います。また、SonyのMD(MiniDisc)で使われていたATRACというコーデックも有名です。ですから、A2DPにおいても、MP3とATRACはオプションコーデックとして規定書には記載されています。しかし、現在は効率が良く、かつ高音質なコーデックが次々と開発されていますので、それらの古いコーデックは現在主流とは言い難く、近年のA2DP対応製品でこれらコーデックに対応している機器を見たことがありません。

現在、ほぼ全てのA2DP機器が対応しているのは、AAC(Advanced Audio Coding)というコーデックです。なぜ、ほとんどの機器がAACに対応しているのかといえば、それはiPhoneをはじめとするApple製の機器がAACしか対応していないからです。Appleは、iTunesもiPhoneも、イヤホン側であるAirPodsでさえも、頑なにAACファミリー(またはロスレス)にしか対応しません。そのため、iPhoneとの接続も視野に入れているほとんどA2DPの機器は、AACに対応せざるを得ないという状況になっています。AACは必須のSBCよりも高音質なこともあり、事実上のデファクトスタンダードになっています。

Androidの方はiPhoneに比べコーデックに柔軟です。最大手SoC※4メーカーであるQualcommは、オーディオチップもスマホSoCに統合している関係で、イヤホン側のSoCも数多く作っています。つまりQualcommは、スマホ側、イヤホン側両方のオーディオチップを作っているわけです。後でも出てきますが、Qualcommという会社はその地位を利用してオリジナルの機能や規格を無理矢理押し込むのが好きです。当然、オリジナルコーデックも押し込んできてます。QualcommオリジナルのコーデックはaptX(あぷとえっくす)と呼ばれていて、Android端末には対応しているものも多いです。しかし、各スマホの対応コーディックはホームページの奥深くにしか記載が無い場合が多く、調べるのはとても面倒なので、自分のスマホがどのコーデックに対応しているかを知らない人も多いでしょう。対してイヤホン側は、Qualcommチップを積んだものであれば、そこまで高級でなくとも大概aptXに対応しています。その場合、aptX対応は商品の付加価値になるので、箱にまで大々的に書いてある場合が多いようです。逆にQualcommチップではない場合、aptX対応はほとんど期待できません。もちろん、Qualcommであろうとなかろうと、デファクトスタンダードのAACには対応していますのでご安心を。

話が脇にそれましたが、BluetoothのA2DPはオーディオ伝送用のプロファイルです。オーディオの伝送って、Wi-Fiや5Gから見れば、もはやとても軽い(遅い)部類の通信に入るんです。しかし、Bluetoothとしてオーディオは十分に広帯域(高速度)な通信です。それ故、省電力重視のBLEが苦手なコンテンツであり、そのために長い間オーディオ用のプロファイルはA2DPしか存在していなかったのです。

AirPodsの登場

BluetoothのA2DPは、登場以来すぐにワイヤレスイヤホンのスタンダードとなり、それ以来すっとA2DPで困ることなどありませんでした。しかし、その状況を破壊したのはAppleでした。AppleはAirPodsという「左右独立型イヤホン」という製品を登場させました。これまでの音楽用イヤホン、ヘッドホンは、必ず何らかの形で左右が線で繋がっていました。これは、ヘッドホン誕生以降の常識とも言って良いでしょう。しかし、AirPodsにより、左右が繋がっていないイヤホンというものが登場し、その常識を破壊しました。後は皆さんもご存じの通り、左右独立型というのが当たり前となり、ワイヤレスタイプにおいては、むしろ左右が繋がっている製品の方が少ないという状況ができあがっています。

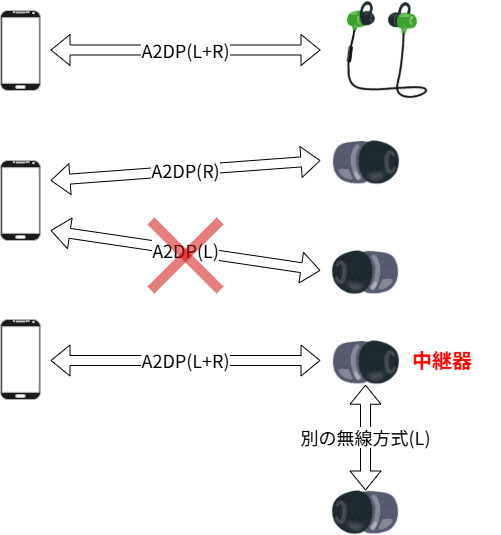

さて、この左右独立型なんですが、ユーザーにとっては便利であっても、無線的にはとても面倒な存在でした。というのも、BluetoothのA2DPだけでは、通信が完結しないからです。下の図を見てください。A2DPは、従来の左右一体型を想定したプロトコルなので、Bluetoothで左右の音を合わせて伝送するという設計になっています。しかし、左右独立型に対しては、右と左に別の信号を送らなければいけません。単純に考えれば左右別々にA2DPで接続して、それぞれ右だけ、左だけの信号を送れればよいのでしょうが、これがBluetoothには出来ないのです。というのも、Bleutoothには「1つの親機には同じプロファイルの子機を2つ以上同時に接続できない※5」というルールがあるからです。例えば、1つのスマートフォンに対して、マウスとヘッドホンという別のプロファイルの機器の同時接続は問題なく可能です。しかし、2台のヘッドホンを1台のスマホに繋いで、2人で同時に音楽を楽しむ、みたいな使い方は出来ません。

それでは、左右で別々にA2DPで接続できないとなると、どうやって左右独立型が無線接続しているのでしょうか?それは、右か左どちらかが「中継器」の役割を果たすようになっているのです。中継器側はスマホとはA2DPで接続し、左右両方の音が入った情報を受け取ります。そして、自分の音を抜いた逆側の音の信号を、別の無線方式で送っているのです。これは、一般にリレー方式と呼ばれ、A2DPが2台接続できないジレンマを解消する苦肉の策と言えると思います。

さて、リレー方式で使われる”別の無線方式”ですが、この方式は機器によって様々です。Appleを始め、ほとんどの場合リレー区間の通信の中身は公開されていません。機器によってスマホと繋ぐ用とは別にリレー用のBluetooth(A2DP)を搭載している場合もありますし、全くオリジナルのプロトコルを使っている場合もあります。ただ、多くの機器(特に安価な機種)はリレー区間においてもBluetoothと同じ2.4GHzで通信をしている※6ようです。

さて、ここで問題が発生します。リレー区間に2.4GHzを使用した場合、左右一体型と比べて、倍近く2.4GHzの無線リソースを消費するってことです。そのため、左右独立型イヤホンが生まれた結果、ただでさえ干渉が大量にある2.4GHz帯がさらに混雑するという状況が生まれました。私は15年近く(左右一体型の)Bluetoothのイヤホンを電車内で使っていますが、左右独立型が流行し出すにつれ、これまでなかった「Bluetoothの音楽の瞬断」を経験することが増えました。具体的な調査をしたわけでは無いため私の予想でしかありませんが、この瞬断は混雑していればしているほど発生頻度は上がるため、やはり2.4GHzの干渉なんだろうと考えています。

電波の問題の他にも、中継器となる側だけ電池消費が大きくなるため、中継器側の動作可能時間が製品全体の動作可能時間となり、(左右一体型と比較し)長時間の音楽再生ができないという問題もあります。こう見ると、リレー形式の左右独立型イヤホンというのは、技術的にかなり無理をしての機能実現となるため、決して望ましい形ではないとは言えると思います。

Qualcomm TrueWireless Mirroring

リレー方式は誰にとっても幸せでは無いということで、それを回避する方法を考える人もでてきます。しかし、リレー方式から脱却するには、イヤホン側だけではだめで、スマホ側にも何らかの機能追加、しかもハードウエアとしての機能追加が必要となりそうです。私が知る限り、そんな事、つまりイヤホン側、スマホ側両方のハードウエアに機能が追加ができる会社は2社しかありません。1社は両方自作しているApple、そしてもう一社は、どちらのSoCも作っていて高いシェアを誇っているQualcommです・・・ って、まあ予想は付いていますよね。そうです、オリジナル規格が大好きなQualcommが、リレー方式を脱却すべく新しい方式を考え出しました。それが、Qualcomm TrueWireless Stereo Plus(TWS+)です。

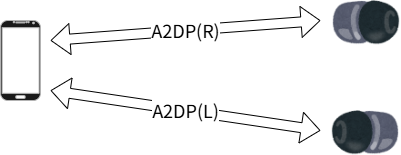

TWS+の考え方は、いたってシンプルです。親機1台に同じプロファイルの子機2台は接続できない、というルールを破るだけです。親機として、左右それぞれとBluetoothのペアリングを実施します。とても良い方法ですよね?これによって、リレーの必要が無くなり、電池の消費は左右均等になります。また、A2DPは左右のイヤホン向けに半分のレートでの送信になるため、無線リソース的にはリレーするよりはマシな状況になります。良いことずくめに見えますが、一つ大きな問題があります。それが、TWS+を使うためには、送信側BluetoothのハードウエアがTWS+対応している必要があることです。つまり、イヤホン側のTWS+対応に加えて、スマホ側のSoCがQualcommのSoCでないと使えないということです。

QualcommのスマホのSoCシェアがいくら高いとはいっても全スマホの3割程度ですし、またTWS+は最新SoCしか対応していないため、現役で動いているTWS+対応スマホ数はなかなか増えません。なにより、iPhone(=Qualcommと仲の悪いApple)がTWS+に対応する可能性がありません。結局、いくら技術的に素晴らしかろうと対応する機器は増えず、悲しいことにTWS+は失敗規格の烙印を押されてしまいました。

しかし、そこはさしものQualcomm。このままでは終わらせません。今度は、スマホ側のSoCが自社製でしか動かないという問題点を解消し、A2DPさえ動けばどんなスマホでも動くという技術を開発しました。それが、Qualcomm TrueWireless Mirroring(TWM)という技術です。

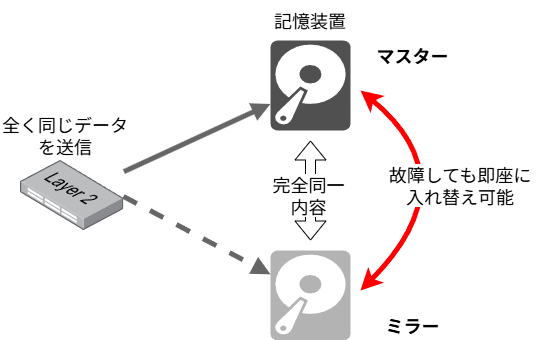

TWMは、”ミラーリング”と名付けられているとおり、サーバーとかでよく使われる技術であるミラーリングを参考にした技術です。ミラーリングとは、現在動いている機器と全く同じデータを受信している予備の機器をもう一台作り、バックアップ(冗長)とすることを言います。下の図は、全く同じデータを常時2つのストレージに記録させることで、仮に一台が故障してももう一台に記録が残るためデータが失われない、というミラーリングの例です。この方法はかなり広く使われています。記憶装置だけでなく、スイッチやルーターの冗長性を得るためにミラーリングが使われることも多いです。

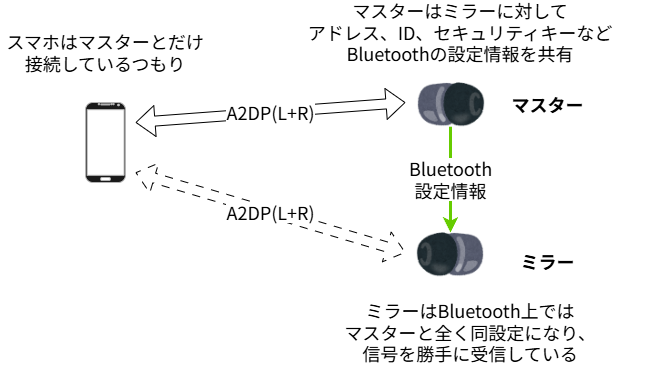

TWMのミラーリングは、当たり前ですが冗長性のためではなく、左右二つのイヤホンに同じデータをを送ることを言います。TWMを説明したのが下の図です。まず、スマホのような親機はマスターの機器と「普通に」接続します。しかし、マスターは、ミラーと通信をし、Bluetoothの接続設定を全て共有します。そのことで、ミラーは親機がマスター向けに送っている信号を全て受信(傍受?)出来るようになります。言い方を変えると、親機からのBluetoothの信号を受信するために、ミラーはアドレスやIDなどがマスターと同じになるように「擬態」するんです。もちろん、Bluetoothは周波数ホッピングですから、その周波数の変化も「擬態」します。さらに、Bluetoothの通信には暗号化もかかりますから、暗号化も「擬態」します。

この機能のポイントは、親機(スマホ)は「マスターとペアリングし通信している」としか思っていないということです。親機はミラーに向かって信号を送っているつもりはなくとも、ミラーが勝手に受信しているという形式のため、親機のスマホ側に特別な機能や装置がいらないのです。つまり、Qualcomm SoCではないスマホであっても、極端に言えばAppleのiPhoneであっても、A2DPにさえ対応していればTWMが使用できるということになります。もちろん、イヤホン側はQualcommのSoCである必要はありますが、A2DPが使えさえすればTWMが使用できるというのは、TWS+に比べて大きなアドバンテージとなります。この方式ではマスターとミラー間での通信は残りますが、リレー方式とは異なりオーディオデータは不要で、最低限の設定情報しかやり取りしないため、電池と無線リソースの消費が少なくてすみます。以上のことから、TWMはリレー方式のデメリットをほぼ解消した技術とも言えるでしょう。

しかし、これでリレー方式は無用な長物となり、今後の左右独立型イヤホンはTWM方式が主流になるのか?といえばそうでは無いのがビジネスの難しいところ。TWMはQualcomm SoCを使ったイヤホンでしか使えないため、残念ながら今のところ普及率は低く、TWM対応機種を探す方が難しいという状況です。

完全BLE化に向けて

左右独立型イヤホンの無線技術的課題は、TWM方式によってほぼほぼ解決したと言ってよいでしょう。しかし、前述の通り、TWMはQualcomm独自な(プロプライエタリな)技術ということで、なかなか広まっていないようです。イヤホンのSoC業界ではQualcommのシェアが高いわけではないですしね。やはり、広く普及させるためにはBluetoothの標準プロファイルとして実装するのがベストなんだと思います。

一方で、親機となるスマホ、PCのほとんどがBLEに対応するようになりました。そして、はっきりとは言っていませんが、Bluetoothを管理する団体であるBluetooth SIGとしては、レガシー技術であるBluetooth Classicをフェードアウトさせていきたい、という方針があるようです。古い技術を更新したいというのもありますが、ClassicとBLEには互換性がないために現状のBluetoothチップは「2つのシステムに対応している」状況になっていて、それが機器の価格を押し上げていることもその要因の一つとなっています。また、Classic対応の子機がどんどんと減っていっているという状況もそれを後押しします。例えば、Bluetooth機器の代表格であるマウスですが、HOGPというBLE用後継プロファイル対応へ急速に移行しています。私は長年エレコムのマウスを愛用していますが、現時点(2025年6月)でエレコムHPに載っているBluetoothマウスの中に、BLEに対応していないマウスはたった1機種しかありませんでした。また、スマートウォッチ、スマートバンドと呼ばれる機器は、私が知る限り全ての機種がBLEでスマホと接続しています。

しかし、オーディオ関連だけはいつまで経ってもClassicのままなんですよね。音楽用のA2DPと電話のヘッドセット用のHFPという二つのClassicプロファイルが、未だに現役主力プロファイルとして動き続けています。この状況だと、イヤホン・ヘッドホン向けプロファイルを何とかしない限り、Bluetoothの完全BLE化はいつまでも達成されない、ということになります。というわけで、左右独立型イヤホン対応とBluetoothの完全BLE化に向けて作り出されたのが、Bluetooth LE Audio(LE Audio)と呼ばれる規格になります。

次回予告

Bluetooth LE Audioってなに?の”その2”では、A2DPをはじめとする、Bluetooth Classicにおけるオーディオについて説明しました。次回”その3”では、いよいよBluetooth LE Audioに触れていきたいと思います。

連載 Bluetooth LE Audioってなに? 高校生でもわかる通信用語 その1 その2 その3 その4

※3; 規格上、音楽の再生・停止・曲送りなどを操作するためのAVRCPを同時にサポートすることが望ましいとされている。また、スマートフォン用イヤホン・ヘッドホンは通話機能が付いていることがほとんどであるため、その場合HFPにも対応している。

※4; System-on-a-chipの略。スマートフォン内部のCPUやGPU、メモリなどが統合されたチップのこと。詳しくはこちらの記事を参照のこと。

※5; キーボードやマウスを接続するHIDプロファイルだけは、例外として同一プロファイルで複数機器を繋ぐことができる設計になっているが、他のプロファイルは同時接続が認められていない。

※6; 高音質、低遅延などを謳う機種においては、NFMI(Near Field Magnetic Induction)という電波ではない磁気誘導方式や、補聴器で使われているサブGHz周波数のLBRT方式を使っている場合もある。