LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

【社内雑談】iPhone16e米国版でもミリ波非対応

記事更新日 2025年2月25日

はじめに

半年前の2024年の9月、iPhone16が発売されましたが、その時に【社内雑談】 iPhone16日本版ミリ波非対応という記事を載せたところ、まずまずのアクセスがありました。先日(2025年2月19日)、iPhone16eが発表されました。iPhone16eは、またも日本版iPhone16eはミリ波非対応だったわけですが、今回は、なんと米国版でもミリ波非対応なんです。衛星通信には対応するのにミリ波には対応しない。一体どういうことなのでしょう?

ミリ波って何?という方のために、前述の前回記事から引用させていただきます。

5Gで新たに割り当てられた電波は、sub-6(サブシックス)と呼ばれる3~6GHzの100MHz幅周波数と、ミリ波と呼ばれる28GHz帯400MHz幅の周波数の2つです。5Gは、前世代のLTEと比較しても、無線技術的にそれほど大きな変化はなく、LTEのマイナーバージョンアップ的な位置付けといっても過言ではありません。だからこそ、5Gの先進的な機能を体感するには、既存の周波数(例えば800MHzや2.1GHz)を5G化するだけではだめで、sub-6やミリ波という新しい周波数で5Gのシステムを使って、ユーザーに体験して貰わなければなりません。特に、ミリ波は最大400MHz幅まで使えます。これは、LTEの20倍にあたり、これまでと違ったユーザー体験ができると言われています。

この記事以外にも、散々ミリ波を取り上げてきたこのブログですが、ミリ波が広まる様子は一向にありません。今回は、なぜiPhone16eがミリ波に対応しないのか、ミリ波の現状について雑談していきたいと思います。毎度毎度のコタツ記事ですので、緩い気持ちで読んで頂ければと思います。

尚、何度も書いていますが、このブログは個人の見解で、会社としての方針では決してありません。個人が勝手に書いているものだとしてお読みください。

米国版すらミリ波非対応

社員A(以下A): 昨日発表されたiPhone16eについてです。前回、iPhone16無印、Pro等の通常16シリーズの日本版がミリ波に対応しなかったという記事をこのブログに載せましたが、今回のiPhone16e、日本版は当然ミリ波に対応していません。そこは、もはやニュースにもならないわけですが、今回は、なんと米国版もミリ波に対応していないんです。

社員B(以下B): iPhone16eという名前だけど、認識としては廉価版の後継だから、iPhoneSE4なわけでしょ?もともと、iPhoneSE3はiPhone13の廉価版という扱いだったけど、13はミリ波に対応しているのに対して、SE3はミリ波に対応していなかった。だから、SE4こと16eがミリ波に対応していないことは、さほど不思議ではないんだ。

A: へー、そうなんですか。でも、ここのところのiPhoneの米国版は、全てミリ波に対応していたから、ここで敢えて外すという選択肢を採らない、採る必要が無いと思っていました。しかも、16eはSE3のように筐体が元となる機種より小さいということは無くて、16無印と同サイズの筐体な訳ですし、敢えて変える理由がないですよね?

B: 確かに無いんだけど、iPhone16eは、なんとアップルオリジナルのApple C1というモデムを積んでいるんだ。恐らく、そのC1モデムがミリ波に対応できなかったから、16eはミリ波に対応できなかったんだろう。

A: 新しいモデムのせいですか。ところで、モデムについて、あまり理解していない方もいらっしゃると思うので、説明して頂いても良いですか?

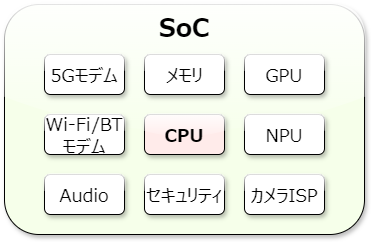

B: スマートフォンにおける「モデム」とは、LTEや5Gの携帯電話通信を処理する部品、ICチップの事を指す。同じく通信であるWi-FiやBluetoothを処理するチップも「モデム」ではあるんだけど、携帯電話の通信と比べると、対応する中身の規模も周波数の数も比較にならない(ほど小さい)ので、ここで話題になるのは携帯電話の通信を処理するモデムだと思ってほしい。

A: C1がApple自家製とのことですが、iPhone16以前のモデムは、どこが作っていたんですか?

B: Qualcommだね。でも、C1とQualcommの話をするには、もう少しモデムの話をしなくちゃいけない。

QualcommとApple

B: 昔、携帯電話の中身、例えばモデムとかCPUとかは、端末を作る各メーカーが独自で作ったり、ICメーカーから買ってきたりしていた。しかし、携帯電話がどんどんと複雑になって行くにつれ、普通の端末メーカーやICメーカーだと、技術的、規模的に対応できなくなってきた。そこで、急激に勢力を伸ばしたのがQualcommという会社だ。

A: 携帯業界の人でQualcommを知らない人はいないですけど、一般の方はなかなか関わることのない会社ではありますよね。

B: モデムって、通信機能を実装すれば良いだけに見えるけど、モデムを売るためには各国の様々なメーカーの携帯電話基地局と接続させて、本当に動くかどうかの確認、つまり互換性の確認をしなければいけないんだよね。例えば、Wi-Fiだったら、Wi-Fiアライアンスという組織が課す試験に合格すれば、端末の通信互換性確認はOKとなるわけだけど、携帯電話にはそんな組織は無くて、それこそ各国、各事業者毎に確認しないといけないんだ。だから、安定して動くモデムを作るってめちゃくちゃ面倒でコストがかかるため、モデムを作れる会社は、携帯電話の進化と反比例して、どんどんと減っていった。

A: うわー、それは思ったより大変ですね。そりゃ、製造する会社も減るわ。

B: ところで、第三世代のCDMAという方式は、半ばQualcommが開発したと言っても良い方式で、KDDIが採用していたcdma2000では、ほぼ全ての端末がQualcomm製のモデムで動いていたし、ドコモやソフトバンクが採用したWCDMAでもQualcomm製を使うのが最も安定していた。CDMA時代に最も端末が売れた会社はSamsungだと思うけど、そこが当初からQualcommのモデムを使っていたというのもあり、Qualcommのモデムがデファクトスタンダードになったんだよね。

A: なるほど、Qualcommが伸びたのは、CDMAのころからなんですね。

B: デファクトスタンダードだから、基地局側もQualcommモデムで動くことを重視するし、お互い動くように調整する。だから、最も安定して動くのはQualcommのモデムであるというのは、今も昔も変わらない。

ところで、CDMAが始めるちょっと前ぐらいから、携帯電話が電話機能よりも、ネット端末としての機能の方が重要となってくると、モデムと同じか、それ以上にCPUの性能が重要になってきた。その中で、CPUは省電力なArmが広く採用されるようになり、Qualcommはモデムが専門だったけど、Armを使ったCPUも作るようになった。

で、CPUやそれに伴うメモリ、そしてモデムを統合してチップ化したものをSoCと呼んでいて、Qualcommは、そのSoCでも圧倒的シェアを持つ会社なんだ。これは、モデムをテコにSoCまで買わせることに成功した、と考えられるね。ちなみに、QualcommのSoCは、Snapdragonと呼ばれていて、日本だとスナドラとか略される事が多いね。

A: モデムはQualcommじゃなきゃいけないって理由はあるけど、CPUはArmベースなら、誰でもとまでは言わないけど、選択肢は他にもある。けど、QualcommのSoCを使っていると?

B: そういうスマホメーカーが多いってことね。スナドラには、CPUやモデムだけじゃ無く、GPUやカメラ用チップ、最近のものだとAIを動かすNPU※1まで内蔵されているから、端末に載っければ一通り動く。だから、普通のスマホメーカーならSoCを買ってきた方が断然早いのは、わかって貰えると思う。前述の通り、モデムを作っている会社は少なくて、逆にモデムを作っている会社は、ほぼSoCも作っているわけだが、その中でも最もシェアが高いのがQualcommというわけ。特に、ハイエンド端末はQualcommの独壇場といっていい。

A: とはいえ、Appleは元々CPU周りは自作でした。そして、iPhone16eからはモデムも自作してきたんですよね?

B: そこはね、Appleの悲願でもあるから。

A: 悲願、ですか?

B: これは、ライセンス料に起因する。携帯電話にはライセンス料というものがあるんだ。CDMAやLTE、5Gなどの技術に適合した製品を販売する場合、つまりはスマートフォンを作る場合、製品価格の数パーセントのライセンス料をQualcommやエリクソンなどのシステムを開発した企業に払わなければいけない。iPhoneも同じだ。

A: なるほど、何となく見えてきました。

B: かつてAppleは、「Qualcommから高い価格でチップも買っているのに、その上さらに高いライセンス料まで取るとはぼったくりだ、支払えない!!」と言って裁判沙汰になっているんだ。結局、その訴訟はAppleが敗れて「和解」という形で(大金を支払って)終わったんだけどさ、まあ遺恨は残った訳よ。恐らく、今でもAppleは「iPhoneの最大の敵はQualcommだ」ぐらいに思っていると思うよ。iPhone一台に数十ドルのQualcommのライセンス料がかかると報道されていたからね。そりゃ、誰でもそう思うよ。

A: Qualcommへの支払いを減らすために、モデムを自作したと。

B: もともと、AppleはQualcommを使わないために、一時期Intel製のモデムを使っていた。でも、当時intelの評判はかなり悪かった。結局、Intelはモデムがあまり売れなかったからか、モデムの開発と製造をやめてしまった。

A: ははは。それでAppleはQualcommに戻ったと。

B: 不本意ながらね。ただね、Appleは、Intel撤退の時にIntelのモデム部門を買収したんだよ、2019年だったかな。それで、5年越しに、ついにオリジナルのモデムを発表できたと、そういうストーリーです。

A: そんな経緯があったんですね。もともとAppleはCPUは自前だから、これで脱Qualcommを達成したってことですね。

B: そういうこと。尚、報道によると、まだ自作モデムはQualcommのモデムのレベルには達していないらしくて、おそらくミリ波に非対応というのも、そこが原因ということだろう。

A: なるほど、ミリ波の非対応は、そういった理由なのですね。

ミリ波は選ばれなかった?

B: ところで、iPhone16eの仕様を見ているとさ、Appleが今一番大事にしているのは、やっぱりApple Intelligenceなんだろうと感じる。カメラなんてさ1つに減らされてかなりグレードダウンしてきたけど、CPUは恐らくコア不良品ではあるものの、一応A18を積んできて※2Apple Intelligence対応は確保してきた。Apple Intelligenceについては、過去にも記事にしたけど、未だ日本語では使えない(2025年4月開始予定)という段階なのに、廉価版にも入れてきたと。

A: これが掲載される直後に行われるMWC※3でも、携帯電話の展示会というより、通信とAIの展示会になりつつあるみたいなんで、AIが最優先なのは当然と言えば当然ですね。

B: ライバルGoogleのGemini Liveは、これまでのGoogleアシスタントやSiriに比べるとレベルが違うというか、使ってみれば誰もが「生成AIとそれ以外はエージェントとしてのものが違う」と感じると思う。ガンダムとジムぐらい差がある。そうすると、ノーマルSiriなんて、劣りするだけだからいつまでも晒していられない。Appleも、早くGhatGPTベースのApple Intelligence Siriにしたいはず。

A: ただApple Intelligenceは、現在iPhone15pro以上が対象なので、市場に出ている対象台数が少なすぎます。台数を増やすためにも、今後発売するiPhoneは、すべてApple Intelligenceに対応したい。だからiPhone16eも対応って訳ですね。

B: 生成AIといえば、Google Pixelも、自社CPUとSamsungモデムだからQualcomm SoCを使ってないんだよね。ただし、Samsungモデムも正直評判が良くなくて、次のPixel 9aか10から、世界No.2のSoCメーカーである台湾Mediatekのモデムに変えるという噂もある。それにしても、米国の二大巨頭が同国のQualcommを敢えて避けているというのも面白いね。

A: Googleは、AppleのようにQualcommを毛嫌いしてはいなくて、車載AIとかでは提携するみたいですけど、なんでPixelにはQualcommのSoCを使わないんですね。

B: Googleはもともとスナドラを使っていたけど、Pixel6から自社SoCの「Tensor」を使っているね。Googleの場合はTPUと呼ばれる自作のNPUを利用して、AIで他のスマホと差別化したかったんだろうね。

A: 生成AIという面だけで言えば、Appleだけじゃなくて、どのスマホメーカーもGoogleには太刀打ちできませんからね。生成AI時代到来とすれば、大変なアドバンテージですね。

B: そういうことを含めて、AppleのAI最優先というのは理解できる。でもさ、AI最優先はCPUやNPUの話だから仕方ないとしても、それとは別に、同じ通信の土俵でミリ波が負けたサービスがあるんだよ。それが、衛星通信。

A: 衛星通信?iPhoneの衛星通信と言えば、iPhone14ぐらいからあった、SOS用のSNSが送れたり、”iPhoneを探す”が衛星経由でできるやつですか?

B: そうそう。衛星通信はiPhone16eでも対応した。つまり、16eではミリ波対応より衛星通信が優先されたということ。いや、ただ単に、モデムの衛星は間に合って、ミリ波対応が間に合わなかっただけかもしれないけど。

A: そう、ミリ波は処理も高速で複雑だから、作れなかっただけじゃないですか?

B: Appleがどう考えているかはAppleにしかわからないけど、私が思うに、恐らく時代により求められているのは、ミリ波ではなく低速でも極限環境で繋がる衛星通信の方だと思う。そもそも、iPhone14以降の全てのモデルのiPhoneが衛星通信に対応している※4ってことは、重視しているのはそちらってことでしょ?

A: いやいや、比較するものじゃないし、ミリ波も重要ですって。Bさんは、いつもミリ波を悪く言いますけど、なんか恨みでもあるんですか?

B: 悪く言っているつもりは無いよ。たださ、5Gのシステムが確定する前の、技術検討レベルの時期、Intelってミリ波を激推ししてたんだよね、次世代の技術はミリ波だって。なのに、元とは言えIntelのモデムチームがミリ波対応できないって、笑えない冗談じゃない?だとすると、Appleの指示で衛星通信を優先したのかな?なんて思っちゃうでしょ。

A: 手厳しい・・・

B: 冗談というか嫌みはさておき、ミリ波においては世界で一番進んでいるという米国の、iPhoneという言わば「社会的責任のある端末」において、ミリ波非対応の状態で出しても問題ないということは、結局はミリ波の存在はそんなもんだ、と言うことを表しているんじゃないかな?

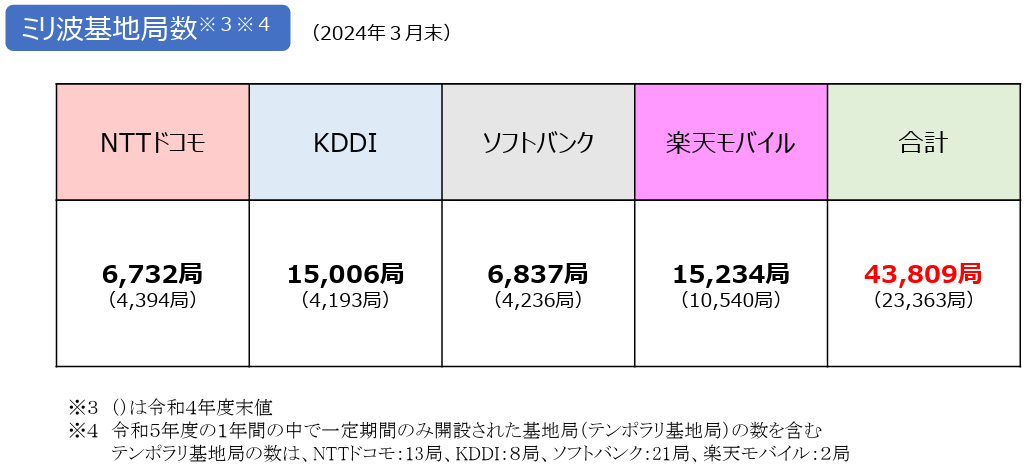

A: 厳しいですが、その通りかもしれません。そう言えば、日本の各携帯事業者の5G基地局数が総務省から公表されていましたが、相変わらずミリ波は惨憺たる結果でしたよね。

B: データが昨年度末、つまり2024年3月末だから、ちょっと古いデータになるんだけど、未だに楽天モバイルに及ばないという結果。特に、ドコモとソフトバンクはやる気が無いというか。これじゃあ、米国版はモデム次第※5だとしても、iPhone日本版のミリ波対応は当分先になりそうって基地局数だね。

A: そうですね。ところで、折角基地局数を表示したので、前回も言いましたが今回も言わせてください。ミリ波No.1は楽天モバイル。現状では基地局数をKDDIに抜かれている可能性が高いですが、楽天全体の基地局数から考えれば、一番ミリ波を頑張っているのは楽天、それは間違いないです。

B: 凄い褒めてるね。楽天モバイルはSub6も頑張っているから、凄いと思うよ。というか、楽天以外の3社は楽天とは規模が違うんだから、その規模に見合った5Gの基地局を建ててほしいものです。

まとめ

A: それでは、長くなりましたのでまとめていただきましょう。

B: iPhone16eは、日本版、米国版含めた全世界でミリ波に対応しなかった。その理由は、おそらく自社製モデムC1が対応できなかったからだろう。

A: その原因がQualcommとの確執とは、思いもよらなかったですが。

B: ちなみにQualcommは、Microsoftと組んでWindows※6でAppleに敵対しているというのも、また面白い。これから激化するであろう、PC用のSnapdragon対Mac用Apple Mシリーズプロセッサーの戦いも目が離せない。

A: そんなところにも戦火が!

B: いずれにせよ、スマホの戦いはAI機能の戦いになってきていて、5Gとかミリ波とか通信技術にはあまり興味を持たれていないというのは間違いない。だから、ミリ波に対応してようが、してなかろうが、スマホの売り上げにはさほど影響しないし、Appleも米国版であろうとミリ波非対応ってことを平気でしてくるわけだ。

A: ですね。メインステージはAIであり、無線通信技術ではないですものね。

B: というわけで、いつものことですが、AppleのSoCだろうが、QualcommのSoCだろうが、どちらにせよTSMCが作ります※7ので、iPhoneが売れればTSMCが儲かるという図式は変わりません。TSMC最高!ということで締めたいと思います。

A: 結局、また最後はTSMCかよ!それでは、みなさん、次回お目にかかりましょう!

※1; Nural Processing Unitの略。AIアクセレーターとも呼ばれ、ディープラーニングのトレーニングや計算(推論)などに使われる。グラフィックを担当するGPUとは異なり、計算精度(≒計算桁数)を下げて高速に計算できるようにしたものが多い。

※2; iPhone16eのA18SoCは、他のiPhone16のGPUコアから1つ減らされたもの(5=>4)となっている。一般的に、コア数が減らされているチップは、製造の過程で不良がでたものが使われる。

※3; Mobile World Congressの略。毎年、この時期にバルセロナで行われる世界最大のモバイル通信業界の展示会。日本からも多くの参加者がある。昨年度の展示会レポートはこちら。

※4; 衛星通信が使えるかどうかは使用する国や購入した国によって異なるが、ハードウエアとしてはiPhone14以降の全てのモデルのiPhoneが対応している。

※5; Apple次世代モデムはミリ波に対応するとする報道もある。

※6; QualcommはArm用Windows向けCPUの開発にも力を入れている。高性能が求められるMicrosoft Copilot+PC(AI対応PC)のローンチ製品に、x86系PCを差し置き、Qualcomm Snapdragon搭載PCが選ばれたことが象徴的。

※7; QualcommのSoCはSamsungでも作っているが、ハイエンドのSoCやモデムはTSMCが製造している場合がほとんど。