LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

高校生でもわかる通信用語 #20

FDDとTDDってなに? その2

記事更新日 2025年2月18日

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第20回です。

今回のテーマの方は前回に引き続き「FDDとTDDってなに?」。無線通信で、かなり当たり前に使われるFDDとTDDという用語。あまりに一般的な用語のため、技術的な違いを説明しているサイトは、正直ググればいくらでも出てくると思います。今更、我々が同じ事を説明しても面白くありません。ですから、この記事ではFDDとTDDの歴史的な経緯なんかを絡めて、FDDとTDDが何故存在したのか?今どきのTDDでどんなもの?なんて説明までしていきたいと思います。2回にわけてお届けしますが、2回目の今回は、今どきのFDDとTDDの話です。

1回目の記事はこちらになります。

上下非対称のTDDシステムの誕生

第二世代の携帯電話やPHSは、電話をするために開発されたシステムでした。電話には、前回書いた「上りと下りが同時に通信する」という事の他にもう一つ特徴があります。それは、上りと下りで同じ通信帯域が必要ということです。喋る方も、聞く方も、どちらも同じ音声ですから、上下全く同じ回線の太さが必要だったわけです。だから、携帯電話においても、FDDの場合は上りも下りも同じ周波数幅が割り当てられましたし、TDDの場合は上りと下りで同じ時間が割り当てられたわけです。

さて、第三世代携帯電話(CDMA)となって、携帯電話は電話だけでは無く、データも通信するようになりました。いや、それどころか、すでに電話のトラフィックをデータ通信のトラフィックが超えていたと記憶しています。第三世代末期にはiPhoneも登場しましたし、スマートフォンの時代に片足を突っ込んでいましたので、当然と言えば当然です。

さて、データ通信の特徴はなんでしょう。これは、上りと下りを比べると、圧倒的に下りの方が通信量が多いってことです。当たり前です。どんなYoutuberであろうとも、アップした動画の長さよりも、動画を見ている時間の方が長いはずです。つまり、下りの方が通信量が多いってことです。それでは、実際に上りと下りの通信量がどれぐらい違うのか、見てみましょう。総務省が発表した2024年9月の通信統計によると、1ユーザー当たりの平均通信量は、上りが1,164Mバイト、下りが11,777Mバイトとなっています。上りと下りの通信量の比は、ほぼぴったり1:10になります。つまり、下りは上りの10倍のトラフィックがあるのです。

もともと、携帯電話は電話でした。そのため、上りと下りで同じ帯域を確保することが前提で設計されています。特に、FDDにおいては、上下で全く同じ周波数帯域「幅」が割り当てられてます。例えば、第三世代WCDMA向けに割り当てられた2.1GHz帯域では、各携帯会社へ上り、下りとも同じ20MHzの帯域が割り当てられました。しかし、先ほども書いたとおり、実際の通信量は1:10。まあ、当時は、もう少し上りと下りの差は小さかったと思うのですが、それでも下りの通信量の方が圧倒的に多いのは変わらなかったでしょう。

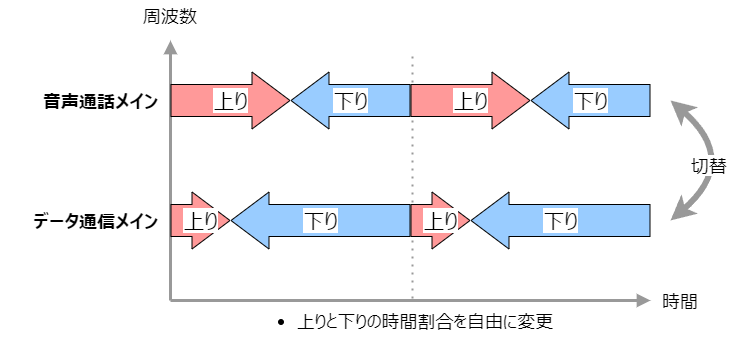

そこで、こんな疑問の声が上がります。FDDの上りの帯域って、無駄なのでは?と。もはや、上下で同じ周波数幅を割り当てるというFDDの考え方は古いのでは無いか?と。そんな中で生まれたのが、TDDなら、上りと下りの割合を自由に変えられるという考え方でした。自由に変えられるとはどういうことか?とりあえず、下の図を見てください。

TDDは、時間で上りと下りを分けます。そうであれば、時間の割合を変えれば、上りと下りの割合を変えることができるってこと!FDDの場合を考えてみてください。周波数の幅は「割り当て」によって決まります。「下りの割合が増えましたので、上りの周波数を5MHz返すので、下りの周波数を5MHz追加してください」なんてこと、できるわけないですよね?一方、TDDなら、時間の割合を変えるだけですから、誰に許可を取る必要も無く、携帯電話会社が必要だと思った時に変更すれば良い。こう考えると、TDDって実はデータ通信に向いた、とても素晴らしいシステムだと思いませんか?

第三世代のWCDMAは、開発時点ではどちらかというと音声通話に力を入れているシステムであった(むしろ最強の音声通話システムだった)ために、当初はFDD対応しか考えられていませんでしたし、当然ドコモやソフトバンクがサービスしていたWCDMAはFDD方式でした。しかし、2000年代中盤に入ると、上記の考え方から、インターネット時代にはTDDが優位であるとの声が大きくなり、TDD方式のCDMAシステムが2つほど開発されました。

その一つは、TD-CDMA方式。慶應義塾大学理工学部の中川教授(現名誉教授)が発案したと言われるシステムで、簡単に言えば既存のFDD式WCDMAを、ほぼそのままTDD化したようなシステム。もう一つは、TD-SCDMAといわれる中国開発の、中国オリジナルのシステムです。どちらのシステムも、上りと下りの時間割合を、ある程度柔軟に変えることのできるシステムとなっており、FDDよりデータ通信に適した方式といえるものでした。

前者のTD-CDMAは、「国産」ということで、日本のベンチャー企業であったIPモバイル社がサービスを開始を目指しましたが、資金難でサービス開始に至りませんでした。後者のTD-SCDMAは、今や世界最大の携帯電話会社となったチャイナモバイルがサービスしておりましたが、他国に採用されることはありませんでした。というわけで、結局CDMA時代にTDDが広まることはありませんでしたが、携帯電話のメインがデータ通信である以上、FDDよりもTDDが優位であるとことは理論上間違いなく、LTE以降のシステムでは基本TDDとなるように変わっていったのでした。

ちなみに、前述の慶應義塾大学中川名誉教授は、光無線通信の権威でもあるため、我々も度々お世話になりました。TD-CDMAそのものは、大手メーカーが参画しなかったこともあり、FDDのWCDMAに携わってる方から見れば詰めの甘いところが散見されたシステムだったと思います。しかしながら、サービスまで至らなかったとはいえ、大学の一先生が新しい携帯電話システムを提案し形にするなんてことは、おそらく今後はあり得ないことでしょうから、我々がお世話になったということを差し引いても、TD-CDMAは日本の携帯電話史に残る素晴らしい偉業だったであろう、と思っております。(先生、偉そうで申し訳ございません!)

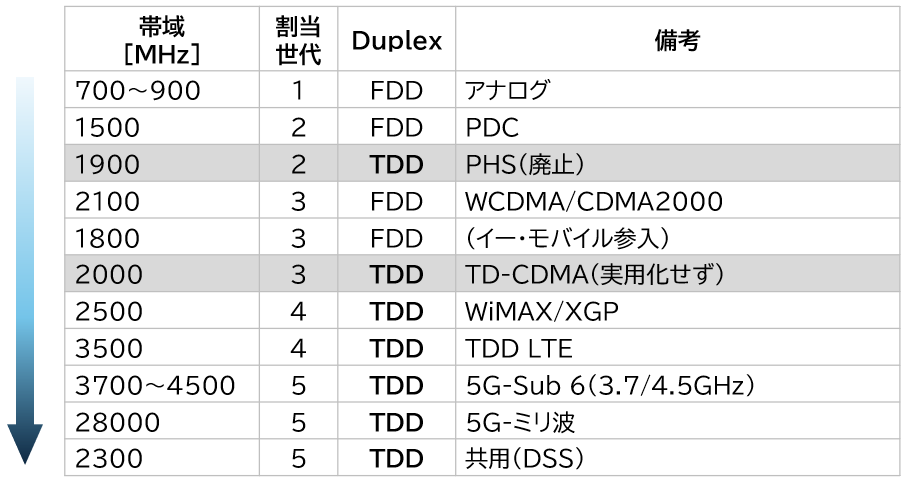

日本の携帯電話の周波数割り当て

CDMAのTDDはこけましたが、次の世代であるLTEでは、TDD方式が広く使われるようになりました。携帯電話会社がこれまで割り当てられてきた周波数はFDD方式が多かったので、LTEの中心はFDDではあるものの、例えば日本においてLTE向けとして「新たに」割り当てられた周波数は、2.5GHz帯^※1^と3.5GHz帯で、どちらもTDDとなりました。下の表は、現在携帯事業者に割り当てられている周波数帯域を、割り当て時期の順に並べたものです。この表を見て頂くとわかる通り、WCDMA時代にイー・モバイル^※2^の新規参入時に割り当てた1.7GHz帯を最後に、FDDの”新規”周波数帯域が割り当てられたことはありません^※3^。そして、今後もFDDへ割り当てられる可能性は低いという状況です。もはや、携帯電話においてはTDDが標準になったと言えます。

もちろん、最新の5GにもTDDが割り当てられていますが、それは当然のことです。何故なら、100MHz以上という5Gレベルの広い帯域を確保するのはFDDでは不可能だと言っても過言ではないためです。10MHzとかでもきついのに、100MHz幅なんて巨大な幅を、上下別周波数で確保する、なんてことは今や現実的ではありません。だって、楽天モバイルが頑張って分けて貰った700MHz帯のFDD周波数幅は上下各3MHzですからね。だから、5Gの能力が発揮できるのは事実上TDD方式の周波数だけと言って良いのです。(狭い帯域しか取れない)FDDの5Gはなんちゃって5Gと呼ばれていて、5Gの能力の一部しか使えていません。

FDDは無用の長物なのか?

そもそもFDDは、上下で同じ通信量が必要な「電話」というアプリケーションのために生まれました。だから、上下非対称の通信量であるデータ通信においては、FDDの上り回線の容量、つまり割当周波数幅は過剰と認識されていて、4GのLTE以降はTDDが主流となったのでした。それでは、データ通信において、もはやFDDは完全に「無用の長物」になってしまったのか?と言えば少し違うのです。

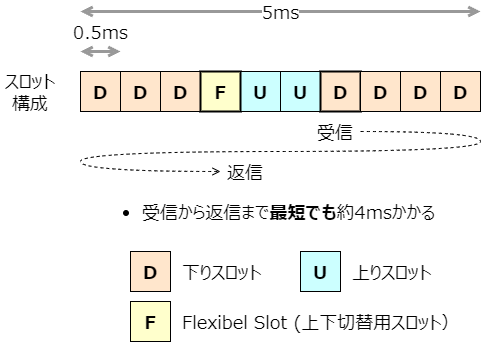

下の図は、5Gにおいてよく使われている、上りと下りのパターン構成です。一つのマスが"スロット"と呼ばれて、上りと下りはスロット毎に割り当てられます。下りから上りに切り替えるためには、ガードピリオドと呼ばれる「空き時間」を作らなくてはならないため、そこにはフレキシブルスロットと呼ばれる特殊なスロットが挿入されます^※4^。尚、上りから下りの切替は、何も要りません。図を見て貰うとわかるとおり、5msに1回上りと下りが入れ替わります。

あるデータが送られてきて、それに対して反応しなければいけない、ということが合ったとします。その時、上りの直後に来た下りデータに対して、UEが上りで返信できるのは、最短でもその4ms後になる、というのは図を見て頂ければわかると思います。

これは、「このTDDの5Gシステムの遅延が、どんなに頑張っても4ms以上になる場合がある」という事を意味します。4msというと、普通の生活においては非常に短い時間ではあるものの、1フレーム勝負をしているゲーマーとか、リモートでの遠隔操作とかだと非常に大きな遅延に感じる可能性があります。そもそも、5Gの目標遅延が1ms以下であることを思うと、4msは非常に大きな遅延だとも言えます。このTDDの遅延を小さくするためには、上りと下りを頻繁に切り替えれば良いのですが、上りと下りの切り替えが多すぎると、今度はガードピリオの数が増えすぎて周波数の利用効率が下がる、つまりは通信速度が下がります。そんなわけで、TDDの最大の弱点は、システム上避けることのできない遅延だと言えると思います。

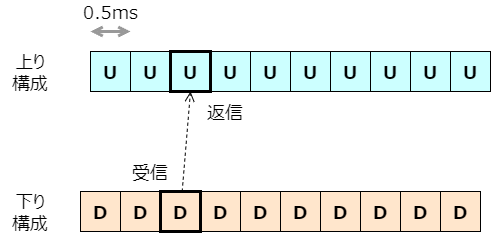

そこで注目されるのがFDDです。FDDは、常時上りと下りで通信が行われています。ですから、TDDの様なスロット割り当て当てによる遅延というものが存在しません。また、5Gでは超低遅延が必要な場合、急遽他のユーザーへの割り当てに「割り込んで」送信すると言ったことも可能です。ですから、FDDであれば、スロット構成による遅延というものがほとんど無い状態で通信することができます^※5^。

ただし、前述の通り、現在のFDDの周波数に広帯域が割り当てられていることはありませんので、FDDは高速通信に向きません。ですから、今後のFDDは、通信速度はさほど求められないけど、低遅延や高信頼が求められる用途にて使われていくことが期待されています。まあ、「期待されています」なんて書き方で分かる通り、現状はそういった用途で使われていることがほとんどないんですけどね。現実には、単純にFDDが割り当てられている周波数は低い周波数であることが多いので、伝搬に有利だからエリアカバーに使われている、つまりFDDである必要は無いという状態です。

まとめ

1回目を含めてざっくりとまとめると、以下の通りです。

- FDDは常時双方向通信である電話を実現するのに役に立った

- データ通信がメインになったLTE以降は、上下の割合を変えられることや、周波数割り当ての容易さやで、TDDの方が適していることがわかった

- TDDの弱点は遅延で、超低遅延を実現するためにFDDが活用される(かもしれない)

今後、6Gや7Gと進化していくでしょうが、周波数帯域幅は広くなる一方なので、よっぽどの技術的な転換が起きない限り、新たにFDD向けの周波数が準備されるってことはないでしょう。

一方で、TDDはどうなっていくのでしょうか?上下非対称になったTD-CDMAから現在の5Gに至るまで、決まった周期で上下スロットが入れ替わるという方式を採っています。周期が決まっていると言うことは、上下の通信割合も固定です。上の例では上下で2:7ですが、場合によっては2:5ぐらいの割合で運用している会社もあると思います。しかし、実際のトラフィックは1:10な訳で、上下非対称にしても、本当に効率的に電波が使用できているかと言えば疑問があります。

5Gには、上下の割合を全く決めない動的割り当て(Dynamic Scheduling)という方式も存在します。スロット単位で、その都度基地局が、上りにするか下りにするのか決定していきます。言わば、「リアルタイム変更方式」ってことです。この動的割り当てなら、下りトラフィックが多い瞬間は下りに多く割り当て、上りが多い瞬間には上りを多く割り当て、低遅延が求められる瞬間は上りと下りを交互に割り当てる、そんな事が可能になります。これができるなら本当に効率的に電波が使用できるという夢のような方式ですが、現在は規格上存在するものの、実用化したという話は全くありません。なぜなら、これをやると、周囲との干渉調整が難しいのに加えて、スロットがいつ自分に割り当てられるか予想できないので、端末の電池をめちゃくちゃ消費しちゃうという問題があるからです。でも、次の世代や、その次の世代では、そういった課題を解決して、動的割り当てが一般的になるかも知れません。

※1; 正式にはBWA用としての割り当てで、当社はUQがWiMAXを運用していたこともあったが、現在は実質的にTDD LTE向け周波数として使われている。

※2; イー・モバイルは、後にソフトバンクに買収され"Y!mobele"に社名を変更後、最終的にソフトバンクに吸収されることとなったため、現在法人としては消滅している。ただし、ソフトバンクのサブブランドとして"Y!mobile"の名前は残っている。

※3; 楽天モバイルへのFDD(1.7GHz、700MHz帯)の割り当ては、既存周波数帯域の一部である。

※4; フレキシブルスロットは、上りにも、下りにも、ガードピリオドにも使える、設定により自由に割り当てられるスロット。例に挙げた構成の場合は、一般的に「下り=>ガードピリオド=>上り」という、3つの要素が全て含まれるスロットとして設定される場合が多い。

※5; データのブロック化の遅延や、FECによる遅延などは発生するため、遅延を無くすことは出来ない。5Gの低遅延化技術に関しては過去の記事を参照。