LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

高校生でもわかる通信用語 #19

FDDとTDDってなに? その1

記事更新日 2025年2月12日

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第19回です。

この、高校生でも分かるシリーズも、早いもので19回目となります。このページ、高校生や大学生向けのページではあるものの、弊社内の人間も当然読んでいたりします。で、最近、社内から「高校生でもわかる、と書いてあるが、私には難しすぎてわからない」という声を貰うことが多くなってきました。できるだけ簡単に書いているつもりではあるのですが、やっぱり扱う内容がマニアックな用語が多いので、どうしても難しくなってしまうんですよね。というわけで、今回は初心に戻ってできるだけ簡単な説明になるようにしたいと思いますが、出来るかな・・・

今回のテーマの方は「FDDとTDDってなに?」。無線通信で、かなり当たり前に使われるFDDとTDDという用語。あまりに一般的な用語のため、技術的な違いを説明しているサイトは、正直ググればいくらでも出てくると思います。今更、我々が同じ事を説明しても面白くありません。ですから、この記事ではFDDとTDDの歴史的な経緯なんかを絡めて、FDDとTDDが何故存在したのか?今どきのTDDでどんなもの?なんて説明までしていきたいと思います。2回にわけてお届けしますが、1回目の今回は、FDDとTDDの誕生までの話です。

ざっくりとしたFDDとTDDの技術的な違い

一番最初に、FDDとTDDの技術的な違いをざっくりと説明してしまいます。単純にFDDとTDDの違いを知りたいという方は、この章だけでOKです。

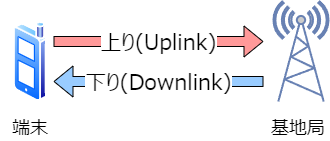

携帯電話は、遙か昔、携帯電話が誕生した時から「受信と送信が同時にできること」が必須条件でした。これって、当たり前ではあるんですが、とっても面倒な事です。携帯電話から基地局への送信、つまり上り回線と、基地局から携帯電話の下り回線が同時に使用できないといけないからです。言い換えると、「常時使える2チャンネル(回線)を準備しなくてはいけない」ってことです。そして、FDDとTDDの違いは、その2回線をどういった方法で準備するか、という違いです。

FDD、TDDそれぞれを極々簡単に説明します。

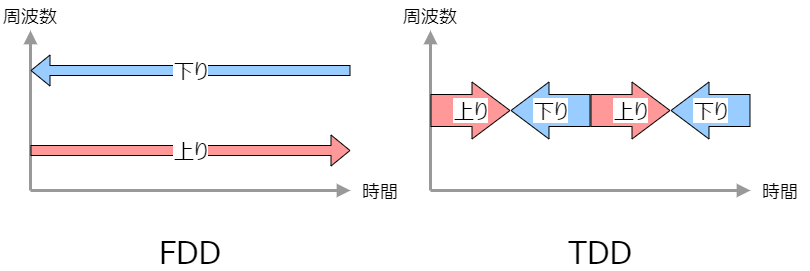

FDDは、Frequency Division Duplexの略です。日本語で言えば周波数分割多重でしょうか。上下2つの回線を、異なる周波数で実現します。シンプルで、技術的な制約が少なく機器も作りやすいのですが、周波数を2つ使う、しかも無線技術上の問題で、ちょっと離れた2つの周波数を使わなければいけないので周波数の確保が難しい、すなわち携帯電話会社が周波数を(国から)割り当てて貰うのがとっても難しい、という難点があります。

TDDは、Time Division Duplexの略です。日本語で言えば時間分割多重。同じ周波数ですが、上りと下りで時間を分けることで、2回線を実現します。上下で1つの周波数で済むため、周波数割り当ての取得という面で有利ですが、時間的な厳密さを求められるので、システムの時間同期が大変とか、1基地局のエリアを大きく出来ないとか、技術的、機械的に制約が多くなるという欠点を持ちます。

より細かく知りたい方は、"FDD TDD"でググってください。このブログでは、FDDとTDDの違いを大まかに理解して頂いた上で、どうしてFDDやTDDの違いが存在するのか?といったことに踏み込んでいきたいと思います。

そもそも無線通信はTDDが基本であった

地上における無線通信というものを広く見てみると、実はTDDが基本なんですよね。何故かと言えば、無線通信においては、多くの周波数幅を得る事が出来ないので、上りと下りで別々の周波数を使うなんていう贅沢は難しいのです。だから、上りと下りで周波数を共用する必要があります。例えば、アマチュア無線やトランシーバーなど、多くの無線機は次のような動作で通信します。

- ある特定の周波数(チャンネル)において

- 普段は受信だけしている

- 発信したい場合は、送信機をONにして通信(通話)する

どうですか?時間で上りと下りを分けていると言えると思います。定義からすると厳密にはTDDと呼べないのですが、「同じ周波数であって、時間で上りと下りを分けている」という点で、広義のTDDと考えていいと思います。

この方式は、正式にはPush To TalkでPTT方式と呼ばれます。刑事ドラマなんかで、無線で話した最後に「こちら○○です、どうぞ。」と言っているのを聞いたことがあると思います。この「どうぞ」は、まさにPTTを使っているってことを表します。「どうぞ」は、自分は話し終わったので次の方どうぞ、という意味で発するもので、「どうぞ」を言ったらボタンを離して送信をやめます。ただし、「どうぞ」の後に、誰がいつ送信を開始するかは使う人次第であり、コントロールできません。PTTでは、2人以上が同時に送信しようとする(ボタンを押す)と、結果的に誰も通信できなくなります。これがPTT最大の欠点です。

さて、PTTが使われているもので、現在最も有名で最も重要な無線通信は「航空無線」ではないでしょうか?飛行機と管制官、または飛行機同士のやりとりである航空無線ですが、これを聞くことが趣味という方が世界中にいますので、航空機と管制官がやり取りしている音声をネットで聞いたことがあるかも知れません※1。残念ながらネットにわざわざアップされているような航空無線は、悲劇的な結末を迎えた時(事故)のものが多いですが・・・それはさておき、この航空無線においても、飛行機側、官制側それぞれ喋りたいときだけ送信機をONにしています。航空無線はできるだけ簡潔に話さなくてはいけなく、極力送信機ONの時間を短くしなければいけない、と法律で決まっていますが、それでも、飛行機と管制官が同時に話し始めたり、航空機同士が同時に話し始めたりすることで通信が衝突して、どちらの音声も聞き取れない、そんな事がちょくちょく発生しているようです。そして、聞き取れなかったことが大事故に繋がるなんて事も・・・

携帯電話は「電話」である

通信して話す装置と言えば「電話」があります。電話って皆様の身近にあるため、その存在や機能が当たり前のように思えますが、電話は通信機としては結構特殊な部類なんですよね。電話が何故特殊なのか?それは、航空無線のような無線通信と異なり、話すことと聞くことが同時に出来る、すなわち上下同時に通信することが出来るからです。生まれたときからインターネットがある今の人には理解できないかも知れませんが、上下同時の通信って結構珍しいものなんですよね。

電話だけが、何故特別なのか考えてみましょう。航空無線やアマチュア無線は”通信”であり、必要な内容を必要な相手に伝えることを目的としているのに対して、電話は単純に”会話”を行うことを目的としています。電話は”伝えること”ではなく、”会話そのもの”が目的なんです。ですから、話すと聞くが同時に出来ることが求められるんですよ。いやいや、会話しているときに話しながら聞く人なんていないから、上下同時通信じゃ無くても成り立つだろ?と突っ込みたい方もいるかも知れませんが、実はそうでも無いんですよね。例えば、相手がずーっとボケて話をしているところに「うるさいよ」とツッコミを入れたりするのも、恋人同士が同時に話し始めようとしちゃって「あっ、ごめん」なんて照れ合う青春ドラマの様な展開も、どちらも「会話」の1シーンですよね?会話って、ただの通信じゃ無いんです。内容だけじゃなく、感情や空気感も伝えたいんです。だから、二人が同時に話すといったことも許されるし、むしろそれこそが重要だったりするわけです。電話を最初に発明した人がそこまで考えていたかは知りませんが、事実として電話は発明されたときから上下同時通信なんですよね。

で、携帯電話は無線で繋がる電話なんです。だから、周波数という制約があったとしても、最初から上下同時通信なんです。初代の携帯電話、後に1Gと呼ばれるものは、アナログ方式でした。アナログですから、音声の伝送方法はラジオやアマチュア無線等の既存無線通信と大きく変わず、小細工は効きません。それ故、携帯電話を電話として成立させるために、上りと下りで別々の無線回線を準備する必要がありました。他の無線通信から見れば、非常に贅沢な周波数の使い方ではありますが、電話として使うためには上下別は必須条件だったのです。これが、すなわちFDDの始まりです。周波数が異なる2つの回線を同時に使うFDD方式は、会話を成立させるために誕生したのでした。

TDMA方式からのTDD方式"PHS"の誕生

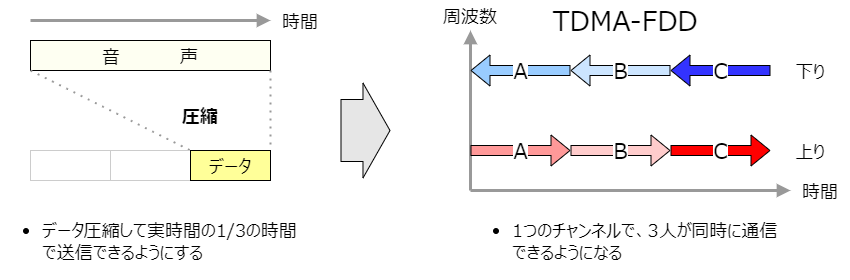

携帯電話は第二世代になって、デジタルに変わりました。第二世代が生まれた1990年頃は、音楽CDが売れ始めていた時代でもあり、「音声をサンプリングによってデジタル化する」という行為が世の中に理解され始めた時代でもありました。さて、携帯電話がデジタルになって、そして電話の音声をデジタルサンプリングして送信することで何が起こったのかというと、音声の実時間より、データ送信時間を短くすることが可能となったのです。例えば、日本で使われていた携帯電話システム※2では、3秒の音声を1秒で送ることが出来ました。これは、実時間の1/3の時間でデータが送れると言うこと。ということは、1つの回線で3人同時に通信できるということでもあります。このように、音声を圧縮することによって時間を短くして、1つの回線で複数の人が同時に通信できるようにした方式をTDMA(Time Division Multiple Access)方式と呼びました。今でも海外で使われていて、おそらく皆様の持っているスマホも未だ対応しているであろうGSMというシステムが、このTDMA方式で通信しています。

さて、音声をデジタル化して圧縮すれば、送信時間が実時間より短くなるというTDMA概念を、別の使い方で活した技術がありました。それが、PHS(Personal Handy-phone System)です。全盛時は「ピッチ」と呼ばれていました。PHSが完全に終了したのは2023年だったものの、実際には2010年には死に体になっていましたので、今の高校・大学生は知らないかも知れません。ですが、1990年代後半から2000年代前半ぐらいの期間は、携帯電話より「安い」という一点で、特に中高生に人気だったんですよ・・・

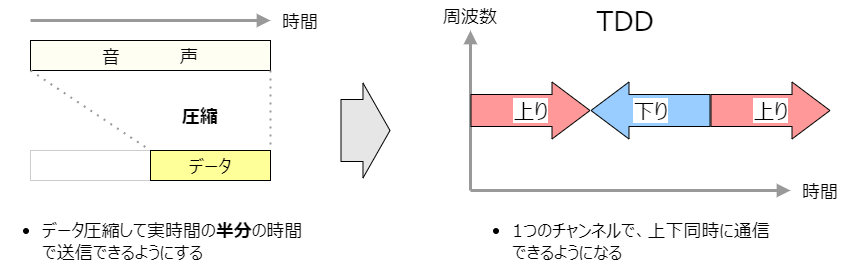

さて、PHSの原理ですが、まずPHSでは、音声を圧縮※3して実時間の半分で送れるようにします。音声を半分の時間で送れるということは、上下を時間で分けて、上りを半分、下りを半分にして送れるということでもありませんか?そうです、PHSは時間の半分を上りに使い、時間の半分を下り使うというTDD方式なのでした。これなら無線的には1つのチャンネルで上下回線を実現することが出来ます。もちろん、時間で分けると言っても、上下の切替はとても高速なので、ユーザーには常時上下回線が繋がっているようにしか感じられません。周波数的には1チャンネルであっても、上下同時に話すことができる、これぞまさにTDD方式です。

PHSの通信方式は、携帯電話システムとしてだけでなく、家の電話の子機や会社の電話の内線子機などにも使用されました。特に、携帯電話に比べて出力が低かったので、電波の影響を気にする病院でよく使われました。今の電話機は携帯電話(LTE)ベースのシステムに変わっていますが、まだ機器が更新されるPHSが使われている場所も少なくないようです。

余談ですが、PHSは、音質は良いし、通信速度も速いし、優れた点は多かったのですが、TDDの(当時の)弱点として1基地局の当たりのエリアが広く出来ないということがありました。その結果、中国の一部で採用された以外、ほぼ日本ローカルのシステムになってしまいました。

まとめ

今回は、FDDとTDDの違いというのを、両者の成り立ち的な側面から説明させてもらいました。次回は、電話がメインでは無くなった今どきの携帯電話のFDDとTDDがどういうことになったのか?ということを説明していきたいと思います。

※1; 日本の電波法では、「無線通信を傍受した内容を他人に漏らしてはいけない」となっているため、航空無線を受信した内容(音声)をアップロードするのは違法となる。一方、海外ではそれが合法の国もあるため、海外の空港での航空無線のやりとりがYoutube等にアップロードされていることが多い。また飛行機事故の場合は、ボイスレコーダーの内容が事故調査報告書の一部として公開される事があり、ボイスレコーダーに録音された無線のやり取りがアップロードされていることも多い。

※2; NTTが開発したPDCというシステムが、日本のみで使われていた。現在は全て廃止となっている。

※3; PHSが使用した音声符号化(Vocoder)はADPCM方式であり、圧縮率が低く、当時としては高音質での会話が可能だった。