LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

LiFiをDeep Researchで調べて補足してみる その2

記事更新日 2025年9月9日

はじめに

このブログはLED通信事業プロジェクト エンジニアブログと名乗っているとおり、LEDによる光無線通信機器を販売している部署が担当しております。我々は、自社製品であるLEDバックホールという1対1の無線通信装置、簡単に言えばLANケーブルを無線化するような装置を販売しています。ただ、こちらの製品は、光無線通信としてはどちらかというと「ニッチ」な製品であり、おそらく多くの人は、光無線通信というとLiFi(ライファイ)と答えると思います。弊社はLiFi製品を自社では作ってはいないんですが、製品の取り扱いはしておりまして、おそらくLiFiでは一番完成度が高いフランスOLEDCOMM社のLiFi製品を販売しております。

今回のブログはLiFiについて生成AIにレポートを作らせて、光無線通信の最前線に立つエンジニアとして、そのレポートに対して補足したり、つっこんだりしてみようという、そういう記事になっています。生成AIによるレポートであれば、売りたい側の意見だけではなく一応公平な意見としてLiFiをレポートしてくれるはずで、そこに私からの補足などを入れればLiFiを扱うエンジニアとしての現場の生の声も伝えられるのではないか、と考えました。

自分たちが取り扱う製品の話でもあるため、もちろん多少は忖度が出ると思いますが、できる限り正直に真摯に書きたいと思いますので、興味がある方は是非読んで頂ければと思います。

尚、この記事は後編となる”その2”です。前編である"その1”はこちらです。

生成AIによるレポートへの補足(後編)

原本となるGoogle Deep ReserachによるLiFiレポートはこちらから入手してください。

後編となる今回は第4章から結論まで紹介します。第1~3章の前半部分は"その1"にて紹介していますので、この後半を読む前にお読みいただくことをおすすします。

第4章 実践におけるLiFi:現在および未来の応用領域

本章では、理論と技術から実世界での実装へと焦点を移し、LiFiが現在どのような分野で導入され、 将来的にどのような新市場を切り開く可能性があるかを探る。

いよいよ本題に入っていきます。この章では、LiFiがどういったところで使われていくか、ということを考えています。

4.1 RFに敏感・制限のある環境

- 医療・ヘルスケア:(説明は略)

- 航空宇宙: 機内でのインターネット接続はLiFiの主要なユースケースの一つである。航空機の重要な航法・通信システムに干渉するリスクなしに、乗客に高速インターネットを提供できる。2019年にエールフランス航空が実施した実証実験は、この分野における重要な概念実証として挙げられる。

- 産業・製造(IIoT):(説明は略)

Googleの生成AIは、LiFiの用途としてRFが使いにくい場所での使用例を3点挙げています。2つめのわざわざ説明を載せた航空宇宙のエールフランスの件は、おそらくOLEDCOMMによる実証実験のことを言っていると思われます。この件、話題性は十分で我々も当初は営業トークに結構使っていたのですが、その後の販売にはあまり繋がっていないようです・・・

さて、現実の話をします。実際にLiFiでビジネスをやろうと思うならば、AIに言われるまでも無く誰もが上の3つの使い道なんかは最初に考える内容です。でも、残念ながら我々が営業した結果この3つの業界、特に上2つの業界にLiFiが刺さったことがありません。医療業界でも15年前※3なら「病室で電波の出る機器はちょっと・・・」という時代もありましたが、今は病室で携帯電話の使用を躊躇する人はいません。例えば、自分の父親はペースメーカー使用者で、かつてはペースメーカーに携帯電話は御法度と言われていたものですが、今は父もスマホを肌身離さず持ってます。病院にいるほとんどの人は電波の影響を気にしていません。手術室やMRI室などは今でも電波は出しにくいようですが、そもそもそれらの部屋で無線通信をするニーズがないです。また、飛行機内も今は飛行中にWi-Fiが使えます。タクシング中なら携帯電話すら使える時代です。あえて、LiFiを使う理由がありません。

工場については、我々も様々LiFiの提案はしてみました。多くのお客様が興味自体は持ってくれるんですが、具体的な話には至らず興味止まりということが多かったです。結局、電波が使いにくいからといっても、だからってわざわざLiFiを使ってまで無線化したいということろはあまり多くない、というのが我々の実感です。

4.2 高セキュリティ・高密度な環境

- 防衛・政府機関:(説明は略)

- 金融・企業:(説明は略)

- 高密度な会場:(説明は略)

次に生成AIが言ってきたのが、高セキュリティ、高密度な環境。上二つがセキュリティ、一番下が高密度のユースケースを意味します。光無線通信は、その性質上秘匿性が高く、傍受がしにくいです。だから、セキュリティに興味があるお客様からはLiFiに限らず光無線通信全般そこそこ問い合わせが来ます。決して大きな市場ではないですが、ここには光無線通信のニーズがあると思われます。

高密度の環境においては、会場の他に学校の教室とかも考えられます。OLEDCOMMの方でも、学校の教室をターゲットにした製品とかもあるのですが、あまり出ているという話は聞きません。日本においても、学校や文教系商社からの等合わせはほとんど無いです。LiFiの技術的な面から見ても、数多くの端末を同時に使うこととなる学校って、LiFiととても相性が良いように見えるんですが、反応が無いのはどうしてでしょうかね?営業が足りないのかな?

4.3 新たなフロンティア

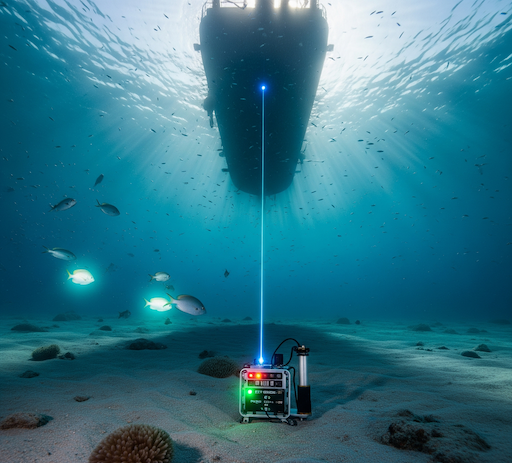

- 水中通信:(説明は略)

- 自動車通信(V2X):(説明は略)

- 拡張現実/仮想現実(AR/VR):(説明は略)

新たなLiFiの使用方法としてAIは3つほど提案してきています。一つ目は水中通信。光無線通信を水中通信で使いたいと考えている人は多くて、JAMSTEC(海洋研究開発機構)など研究されている方も多数いらっしゃいます。我々も水中通信を研究されている香川大学の小玉先生にご協力させて頂いたりしております。ただ、いずれも1対1通信であり、LiFiタイプではないですね。水中における光無線通信は、いずれこのブログでも取り上げる予定です。

自動車の通信においても非常に期待されていて、我々も実験などに参加させていただく機会もありました。ヘッドライトやテールランプに光無線通信を仕込む、なんてこともAIは提案してきておりますし、我々もそっち方面で伸びる期待はしていました。していましたが・・・ そもそも光に限らず自動運転に「車車間通信など不要」と仰る研究者の方もいて、なかなか車車間光無線通信の実現は遠そうです。ちなみに、ヘッドライトやテールランプの光に通信信号を加えること自体は、技術的にあまり難しいことではありません。ただし、最近の車はデザイン的にスペースの猶予がほとんどないと言われておりまして、耐熱性能のこともあり実装は簡単ではありません。

AR/VRについては、AR/VR自体が期待外れというか、何というか。プレイステーションVRもOculus VRも、期待はされたものの・・・ というのは読んでいる皆様方の方が詳しいでしょう。VRゴーグルと超低遅延を実現しやすいLiFiを合わせるというのは、通信性能だけで見れば悪い組み合わせではありません。しかし、光無線は電波無線ほど小型化できないという弱点もあります。LEDは小型だと光量が稼げませんし、利得を稼ぐために受光部の大きさもそれなりに必要で、かつ上を向いている表面部分に実装する必要があります。装置の隙間にアンテナを這わせる事ができる電波とは配置の自由度が違います。ですから、今のところLiFiはウエアラブル機器にはあまり向いていない、というのが正直なところです。

この章の最後にGeminiがLiFiがとるべき戦略をまとめています。長いですが全て引用します。

LiFiの市場参入戦略は、家庭やカフェといったWi-Fiの牙城に正面から挑むものではない。現在の応 用事例は、Wi-Fiが電波の物理的性質(EMI、セキュリティ漏洩、混雑)により根本的に不利なニッチ市場を標的とする、明確な戦略的パターンを示している。これは、Wi-Fiが禁止されているか、性能が著しく低下するか、あるいはセキュリティ上のリスクをもたらす「RF不適合環境」に焦点を当てることで、LiFi独自の価値提案を明確に示している。この「側面攻撃」戦略により、LiFi業界は収益を確保し、技術を洗練させ、初期の生産を通じてコストを削減し、より広範な市場への統合に向けた基盤を築くことができる。これは、Wi-Fiという巨大な既存勢力との直接対決を避けつつ、現実的かつ実行可能な成長経路をたどるための賢明なアプローチである。

これは既存の文献から引用したものではなく、Geminiが作ったオリジナル文章のようです。そして、私も、このまとめには全く同意で、Wi-Fiの置き換えなんてものは狙わずに、いかにWi-Fiと被らないところを探すかがLiFiが生き残る術だと考えています。それにしても、今の生成AIはすごいですね。こんな文章を考え出してくるとは・・・ 私の仕事がなくなってしまいますね。

第5章 市場展望、戦略的課題、および将来ビジョン

本章では、これまでの技術的および応用的議論を統合し、LiFiの将来に関する展望を示す。

最終章である第5章では将来の展望を書いてくれるようです。

5.1 グローバル市場分析:成長予測と主要プレーヤー LiFi市場は、今後数年間で急成長が見込まれている。市場調査会社によって予測値に幅はあるものの(2030/2032年の市場規模予測は81億ドルから356億ドルまで様々)、年平均成長率(CAGR)が50-60%という高い水準にあるという点では見解が一致している。この予測値 のばらつきは、市場の大きな潜在能力と同時に、普及に向けた不確実性の存在を示唆している。

「高い成長率」って2015年のTEDでのLiFi発表以来ずっと同じ事言われてますが、現実を見るとそんなに市場は伸びていません。50%も伸びたらうれしいなとは思うものの、これら値の信頼性はほぼないと言っていいでしょう。光無線通信のエンジニアの私見ですが、どんなにLiFiの通信速度が速くなったとしてもWi-Fiの置き換えになるものではなく、ニッチなものという立場は変わらないと思っています。だから、市場も多少は伸びるにしてもこの予測ほどには伸びることはないと思います。

この状況は、仮に「LiFiが802.11bb完全準拠になって、Wi-Fiとシームレスに接続できるようになる」というLiFi陣営の夢が叶ったとしても変わらないと思います。だって、コンテンツ側が今以上の(ユーザーレベルでの)通信速度を求めていません。アドオンとしてLiFiを追加するのは通信速度を求めてのことでしょうから、ユーザーの需要がなければ機器は売れません。残念ながら、今のところYoutubeやSNS以上に通信速度を必要とするコンテンツが無いですし、それ以上を期待されるコンテンツもありません。これはLiFiだけの問題ではなく、Wi-FiですらWi-Fi5(ac)で十分という声が大きく、Wi-Fi6や7の普及が想定よりも進んでいないということにも表れています。そう考えると、現在はコンテンツ側が通信速度を必要としていないというのは間違いないかと思いますが、逆に言えば、高い通信速度を必要とするコンテンツが登場すれば、LiFiにもチャンスがあるという事でもあります。

5.2 大規模普及への障壁 LiFiが広範に普及するためには、いくつかの重要な障壁を克服する必要がある。

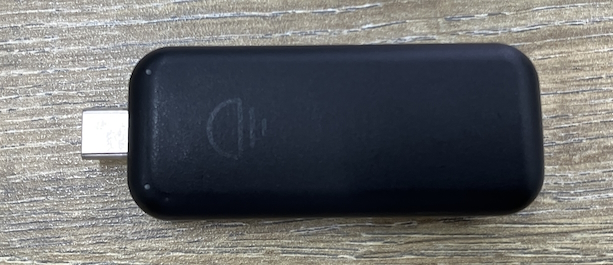

- ネイティブなデバイス統合の欠如: 最大の障害は、現在市販されているスマートフォン、ノートPC、タブレットなどの主要なデバイスにLiFiトランシーバーが標準搭載されていないことである。利用者は外付けのUSBドングルに依存せざるを得ず、これが利便性を著しく損ない、普及を妨げている。

- コストパフォーマンス:(説明は略)

- インフラの整備と双方向通信: LiFiは既存の照明ソケットを電源として利用できるが、照明器具自体をLiFi対応のものに交換し、イーサネットなどのネットワークバックボーンに接続する必要がある。また、安定したアップリンク通信の確保も、依然として重要な設計課題である。

LiFiの普及が難しいことはGeminiにも分かっていて、ここではその理由を書いています。最大の要因として挙げられているのは、ネイティブなデバイス統合の欠如。これは何かというと、スマートフォンにしろPCにしろ、子機側は外付けデバイスでしか対応していない、ということを指しています。確かに、OLEDCOMMの製品もメインはUSBドングルです。一応、製品ラインナップにはタブレットの上部に光送受信機がついている製品もあるのですが、関係者である私ですら実物を見たことがありません・・・ まあ、結局これとて、子機がタブレットケースに付いているだけで、実際はほぼ後付けと変わらないわけですが。

結局、今のところLiFiをネイティブ、つまり内蔵にする良いアイデアは誰も見つけられていません。前回も触れましたが、現状LiFiは見通し内でしか通信できないため、通信するためには光の送受信機が常に上を向いていなければいけないという制限があるためです。まあ、LiFiのUSBドングルに問題があるにしても、そもそもWiMAXやLTEのデータ通信ドングルにすら(販売数が)近づけていないわけですから、問題がそこだけに留まらないのは自明なのですが。

コスパの件は・・・ 鶏が先か、卵が先かの問題ですね。LiFiだって数が出れば安くなります。LiFiは中身のデバイスだけを見た場合、コストダウンのボトルネックとなるような高い部品は(LDを使わない限り)存在しません。しかし、一方で売れないと数が出ないので、現状では安くはなりません。しかも、今更数で勝負しようとしたところで、Wi-Fiに勝つのは無理があります。ですから、結局はレポートの他の箇所にある通りWi-Fiとの正面対決は避けるべき、という結論になってしまいます。

最後のインフラの整備・・・の件、LiFiは既存の照明ソケットを電源として利用できるとありますが、前回も書いたとおりLiFiの成り立ちは「照明光に通信を載せる」だったんで、その当時であれば意味は合ったのですが、IEEE802.11bbのLiFiは「赤外線通信」となりましたので、照明ソケットが使用できたところで照明とは置き換えられないんで、わざわざ照明ソケットを電源として利用する意味はありません。

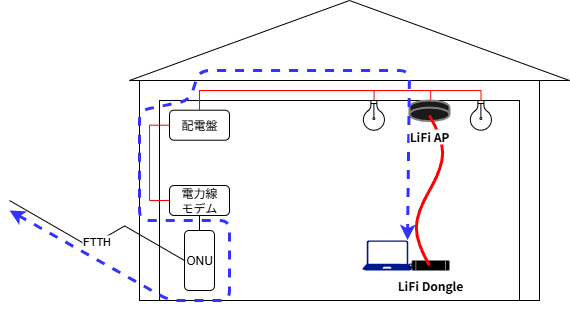

ただ、生成AIが考えているのとは別の形で照明ソケットをLiFiに使おうという動きもあります。光無線通信の標準規格には、このレポート中何度も出てきたIEEE802.11bbというWi-Fi系の規格の他に、ITU-T G.9991という別の標準規格があります。ITU-T G.9991は光無線通信の規格として先行している規格であり、こちらは802.11bbとは異なりすでに実用化されています。例えば、弊社のLEDバックホールやOLEDCOMMの現行のLiFi機器もこの標準規格に準拠しています。このG.9991規格はもともと電力線通信の規格から発展したもので、G.9991規格内のほとんどの仕様は電力線通信から引き継いだものとなっています。そして、モデム(SoC)も電力線通信用のものを”そのまま”使用しています。ここまで書くとおおよそ想像が付いたかと思いますが、別の形での照明ソケット活用というのは、照明のソケットまで電力線通信でデータを送り、そこから電力線通信のSoCを用いてLiFiにするということです。これによって、新たに配線しなくてもLiFi機器が設置できるため、これまで以上にお手軽にLiFiが使えるようになる、と考えられています。

5.3 コネクティビティの未来:6GおよびIOWNエコシステムにおけるLiFiの役割 6G時代において、コネクティビティは複数の技術がシームレスに連携する複合的なものとなる。ユーザーは屋外で広域をカバーするセルラー網を利用し、屋内では高速なWi-Fiに接続し、そして特定の部屋や作業エリアに入ると、超高セキュリティ・超高密度なLiFiネットワークに自動的にハンドオーバーされる、といったシナリオが想定される。このような連携を実現するためには、SDN(Software-Defined Networking)などのインテリジェントなネットワーク管理技術が鍵となる。

6Gがどのようなものになるかは分かりませんが、6G時代において、コネクティビティは複数の技術がシームレスに連携する複合的なものとなるというのは間違いがないと思っています。が、問題は6Gがいつ本格化するのか?ということです。私は以前より「5Gは失敗だった」的な記事を結構書いていました(例えばこちらの記事)が、最近はいよいよ大手ITマスコミからも似たような論調の記事が堂々と出されるようになりました。で、6Gが導入されないということは無いはずですが、それでは実際に6Gが本格化するのはいつになるのか?と言われると予想が難しいです。現行の5Gを見れば未だiPhoneが5Gミリ波に対応していないわけですから、開始から5年経った今現在ですら「5Gは本格化した」とは言い難い状況です。それを踏まえれば6G普及も同じぐらい遅れると予想するのが普通です。仮に、6Gの導入開始が予定通りに2030年になったとしても、6Gの本格化はどんなに早くても2035年。もしかしたら2040年ぐらいにやっと立ち上がる状態かもしれません。

仮にそうだとして、そんな先のLiFiがどういう形になっているか私には予想が付きませんが、流石にその時期にはLiFiの光源はLDにはなっているでしょうから、通信速度という面では電波無線の機器と遜色ないかそれ以上になっていると思います。その時に6GやWi-Fiとシームレスに接続できる様になっていることがLiFiにとっては望ましい未来といえるでしょうし、LiFi陣営はそれを目標にがんばっているのだろうと思っています。

さらに、LiFiは NTTのIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想とも深く関連する。IOWNは、ネットワークのコアからチップレベルに至るまで、通信をフォトニクス(光技術)ベー スに移行させることで、通信速度とエネルギー効率を飛躍的に向上させることを目指す壮大なビジョンである 。この「オールフォトニクス」の未来において、LiFiはフォトニックネットワークをエンドユーザーデバイスまで届ける、論理的かつ究極的な「ラストワンメーター」の光無線接続技術として位置づけられる。

この章の最後は、これで締められています。IOWNの総本山であるNTTの文献を参照している部分です。(IOWNについて知らない方はこちらをお読み下さい。)オール光ネットワーク(オールフォトニクス)というIOWN構想は素晴らしいものですが、これが無線の部分まで光であることに意味があるかどうかは別。光ファイバーの信号をそのまま光無線化するという技術もあります。しかし、LiFiのロバストな環境を思えば、数十cmとかの短距離ならともかく、通常の環境では光ファイバーの信号そのままで通信することは不可能です。NTTがどう考えているかは知りませんが、今の技術では必ずどこかで電気的な信号の変換が必要なため、そこまで「末端まで光」に意味があるとは私は思っていません。

結論

レポートは、結論として以下の文章で結んでいます。大本営発表的内容ではありますが、生成AIとしては特定の文献をそのまま参照したわけでは無く、生成AIが独自に考えた結論です。私個人的には理想論過ぎるとは思いつつも、このブログを締める内容としてもふさわしいと思いますので、最後のレポートの結論だけはツッコミは無しで、全文をそのまま載せておきます。

LiFi技術は、IEEE 802.11bbという新たな国際標準を得て、もはや未来の奇抜なアイデアではなく、商業的な実用化に向けた明確な道を歩み始めた成熟しつつある技術である。 その比類なきセキュリティ、RF干渉からの完全な解放、そして広大な未認可スペクトルへのアクセスといった独自の強みは、LiFiをWi-Fiや6Gを補完する理想的な技術として位置づけている。特に、従来のRF技術では対応が困難であったり、不十分であったりする重要なユースケースにおいて、その価値を最大限に発揮するだろう。 今後の課題は、標準化を基盤としたエコシステムの構築、さらなるコスト削減、そして未来のヘテロジニアスネットワークへのシームレスな統合にある。これらの課題を克服した先で、LiFiはより安全で確実な接続性が求められる社会において、不可欠な通信手段の一つとなることは間違いない。

まとめ

いかがだったでしょうか?今回は「生成AIであるGoogle Deep Researchが作成したLiFiに関するレポートを紹介しつつ、その内容へツッコミをいれる」という記事を2回に分けてお届けしました。それにしても、Google Deep Researchは凄いですよね。こんなもの(レポート)をものの数分でつくっちゃうんですから。今回のブログを通じて、皆様も生成AIの素晴らしさ(恐ろしさ?)を感じつつも、現在のLiFi業界ではどのように考えられているのか?というのを多少感じて頂けたのではないでしょうか?

もし、これを読んでLiFiに興味もった方は、是非お問い合わせまでご連絡頂けると、記者として有り難いです。よろしくお願いいたします。

※3; 2014年に電波環境協議会(旧・不要電波問題対策協議会)が指針を改定し、病院待合室などでの携帯電話利用が認められるようになった。しかし、実際には2000年台後半でのPHSサービス終了により病院内での無線通信手段がなくなり、一部の病院から徐々に病院内での携帯電話使用が認められていったという経緯がある。また、3G(CDMA)になって周波数あたりの送信電力が下がったことも理由の一つ。