LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

LiFiをDeep Researchで調べて補足してみる その1

記事更新日 2025年8月26日

はじめに

このブログはLED通信事業プロジェクト エンジニアブログと名乗っているとおり、LEDによる光無線通信機器を販売している部署が担当しております。我々は、自社製品であるLEDバックホールという1対1の無線通信装置、簡単に言えばLANケーブルを無線化するような装置を販売しています。ただ、こちらの製品は、光無線通信としてはどちらかというと「ニッチ」な製品であり、おそらく多くの人は、光無線通信というとLiFi(ライファイ)と答えると思います。

我々もニッチな光無線通信の中のさらにニッチな領域の製品だけを扱っていても光無線通信全体の世界が広がりませんので、自社製品ではないですがマスに刺さりやすい光無線通信製品としてLiFi機器も取り扱っているという事情があります。ちなみに、我々(三技協)が扱っているLiFi製品は、OLEDCOMM(オレドコム)というフランスの会社の製品です。恐らくですが、OLEDCOMMの製品が、量産品として最もきちんとした作りになっているLiFi製品だと思います。残念ながらLiFiは今のところ数多く売れているわけではないですが、その中ではOLEDCOMMは比較的売れている商品なので製品が製品としてしっかりと作られているんですよね。そんなの当たり前と言われちゃうかもしれないんですけど、数が出ない電子機器って、結構手作り感満載だったりするものなんですよ(特殊な測定器とかもそんなものが多いですね)。

それで、最近はLiFiについてのお問い合わせも徐々にですが増えてきておりまして、私もLiFiについてお客様へ説明する機会も増えてきています。しかし、このブログは光無線通信のブログと銘打っている割には、最近LiFiの話をしていないということに気付きました。じゃあ、改めてLiFiの記事でも書こうかと思ったのですが、今更LiFiの販売者側である我々が、ただの営業トーク(と思われてしまう内容)を書いても誰も興味ないでしょう。しかも、今の時代なら、別に私がわざわざ記事を書かなくても生成AIが勝手に情報を探してきて、美しくまとめてくれるわけじゃないですか?きっと、そんなAIでも書けるような記事はこのブログの読者は誰も求めていないでしょう。皆様が求めているのは、リアルな現場のガチな情報のはず。

というわけで、今回何を書きますかというと、LiFiについて生成AIにレポートを作らせて、光無線通信の最前線に立つエンジニアとして、そのレポートに対して補足したり、つっこんだりしてみようという、そういう内容です。生成AIは大本営発表ではなく、おそらく公平な意見としてLiFiをレポートしてくれるはずで、さらにその上でLiFiを扱うエンジニアとしての現場の生の声も伝えられるのではないか、と考えました。

自分たちが取り扱う製品の話でもあるため、もちろん多少は忖度が出ると思いますが、できる限り正直に真摯に書きたいと思いますので、興味がある方は是非読んで頂ければと思います。

生成AIによるLiFiレポートについて

最初に、生成AIに作らせたLiFiのレポートを掲載します。このレポートについて補足をしていきます。当該レポートはPDF化して下のリンクからダウンロードできるようにしてあります。一応、この記事はレポートを読んでいなくても理解ができるような構成になっておりますが、もし興味があればダウンロードしてみて下さい。

生成AIによるLiFiレポートの詳細(作成条件)は以下の通りです。

- Google Gemini 2.5 ProのDeep Researchを使用してレポートを生成

- プロンプトは「LiFiについて、標準化の動向や、最新の技術や用途についてまとめてください。」です

- 作成途中での変更指示等は一切行っていません。

- Deep ResearchをGoogleドキュメントにエキスポートし、それをPDFしたものをそのまま(無加工で)使用しています。

Deep Researchが生成したレポートは以下の様な構成となっています。

- 題名:LiFi(Light Fidelity)技術:標準化、技術進化、応用展望に関する包括的分析

- エグゼクティブサマリー

- 第1章 LiFiの基本原理と核心的特徴

- 第2章 標準化のマイルストーン:IEEE 802.11bbとその市場への影響

- 第3章 技術的フロンティア:LiFiの性能を駆動するイノベーション

- 第4章 実践におけるLiFi:現在および未来の応用領域

- 第5章 市場展望、戦略的課題、および将来ビジョン

以降、レポートへ補足、ツッコミを入れていくのですが、各章毎にレポートの一部を引用して、それにコメントを付けるという形で行っていきます。(尚、最初のサマリーは無視します)

レポートへの補足

各章毎に重要と思われる部分をピックアップ(引用)し、補足や解説を加えていきます。尚、Google Deep Researchにより作成したレポートからの引用は、適時省略こそしていますが文章・語句の変更は一切行っていません。プロンプトも「LiFiについて、標準化の動向や、最新の技術や用途についてまとめてください。」としか打っていないため、レポート引用部分にLiFiに対するひいきや我々への忖度は一切入っていないはずです。逆に言うと、この部分の内容に対して文句を言われても、我々には何も出来ません。

引用部分以外や、図などは私が記述・作成したものですので、もし何かご意見あればお問い合わせよりお送りください。

それでは、スタートです。

第1章 LiFiの基本原理と核心的特徴

本章では、LiFi技術を支える科学的基盤と運用上の特性を定義し、より広範な無線通信技術の文脈の中に位置づける。

最初の章はLiFiの特徴と課題的な話になっています。

LiFi技術の根幹には、可視光通信(Visible Light Communication, VLC)が存在する。VLCは、光源(主にLED)の光強度変調を利用してデータを伝送する技術である。その基本原理は、人間の目には知覚できないほどの高速でLEDを点滅させ、そのオン・オフをバイナリデータ(「1」と「0」)に対応させることで情報を伝達する点にある。 LiFiは、このVLCを応用し、双方向かつ高速な完全ネットワーク型無線通信を実現する、より高度な実装として区別される。

最初はVLCがLiFiになったという話ですね。VLCは単に「可視光通信」を意味する単語なので、我々としては可視光で通信するならすべてVLCの範疇という認識です。そのように考えた場合、LiFiの元祖であるpureLiFiは通信に白色光を使っていたので、LiFiはVLCの一種と考えられると思っています。もしかしたら、出典がインドの文献(ホームページ)なのでインドではVLCとLiFiを区別していたのかもしれません。ただ、日本では区別していないです。我々の会社はVLC協会(可視光通信協会)に加盟していましたが、そこではLiFiもVLCの一種と認識されてました。ただ、現在のLiFiは赤外線を使っている場合が多いため、規格書なんかではVLCではなく単にLC(Light Communication)と呼ぶことが多いです。

次に、Deep ResearchはLiFiとWi-Fiの比較表を作っていますので紹介します。

LiFiとWi-Fiの比較表(Deep Researchが作成)

| 特徴 | LiFi (IEEE 802.11bb) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |

|---|---|---|

| 使用スペクトル | 光スペクトル(可視光、赤外線、 紫外線) 数百THz | 無線周波数(RF) 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |

| 最大データレート(理論値) | 9.6 Gbps(標準規格)、実験室 では224 Gbps | 9.6 Gbps |

| セキュリティ | 物理的に高い(光は壁を透過しない) | 暗号化に依存(電波は壁を透過する) |

| 電磁干渉(EMI) | 発生せず、影響も受けない | 発生源となり、影響も受ける |

| 通信範囲 | 短い(約10 m)、見通し線(LOS)に依存 | 比較的長い(約30m以上)、障害物を回り込む |

| モビリティ | 限定的(アクセスポイント間のハン ドオーバーが必要) | 高い(シームレスなローミング) |

| 標準化 | IEEE 802.11bb | IEEE 802.11ax |

ちょっと通信速度は盛っているように見受けられますが、全体的に見ると結構わかりやすい良いまとめだと思います。これは、今後私も使わせていただこうかなんて思っています。

1.3 内在する課題と物理的制約

- 見通し線(LOS)への依存性:(説明は略)

- 限定的な通信範囲:(説明は略)

- 環境光による干渉:(説明は略)

1.3項では、LiFiの課題(物理的制約)として3つの課題が挙げられていました。ちゃんと各項目に説明が付いていましたが、項目名だけで内容が分かると思いますので省略してます。

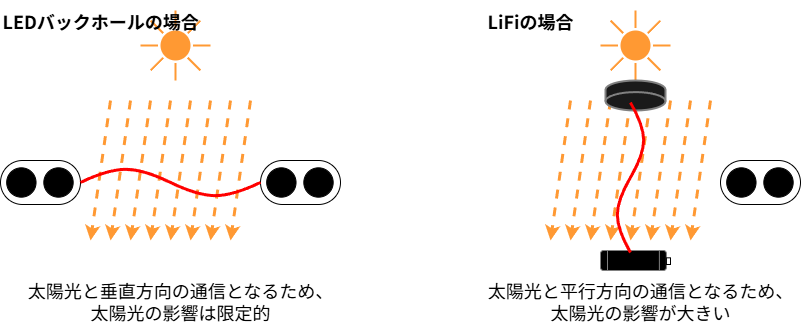

それで、このLiFiの3つの課題はまさにGeminiの仰る通りです。見通し内でしか通信できない、遮蔽物があると通信できない、通信範囲も狭い、これらはLiFiの大きな課題ではあります。そして、忘れがちですが影響が大きいのが「環境光による干渉」です。光無線通信、特にLiFiの最大の敵は太陽光になります。

例えば、弊社の製品である”LEDバックホール”は2点間を結ぶ、Point to Pointの通信機器です。そのため、通信の方向は地面に平行になることがほとんどで、受信部に太陽光が入ることは少なく、太陽光の影響を受けにくいです。でも、LiFiは、親機が天井、子機が地面の上、といった地面に対して垂直な通信です。子機の受信機は思いっきり太陽とぶつかります。だから、LiFiって昼間の屋外では使えないんですよね。かつて、屋外でLiFiを使った実験をしたいというお客様もいましたが、申し訳ないですが物理的に無理なのでお断りしました。もし屋外でのLiFi使用をご検討の方は、この点はあらかじめご承知置きいただければと思います。

第2章 標準化のマイルストーン:IEEE 802.11bbとその市場への影響

本章では、LiFiの歴史において最も重要な進展である、IEEE 802.11ファミリーへの正式な組み込みに ついて分析する。

この章は、IEEE802.11bbについてです。以前も私がこの記事でも書いたのですが、802.11bbは802.11ax(Wi-Fi6)をベースに、LiFi向けに適応させたものです。詳しくは、記事を読んで下さい、というかこのレポート自体がその私の記事を参考文献として結構引用しているんですよね・・・ それはさておき、AIのレポートにもある通り、802.11bbは、

802.11ax(Wi-Fi 6)の仕様と99%以上同一となるように 設計されている

おります。そのため、802.11bbの基本的な仕様はほとんど802.11axそのまま、ということが前提となります。それを踏まえて、いくつか気になる内容を紹介しますと、

動作スペクトル: 標準規格では、アップリンクおよびダウンリンク通信に800nmから1000 nm の近赤外線帯域を使用することが規定されている。

800~1000nmの波長って、すなわち赤外線なんですよね。第1章でも触れましたが、現在売られているLiFiの多くが可視光ではない光で通信してます。だから、LiFiの標準規格も赤外線で固定されちゃっているんです。ということは、現状だと可視光や紫外線を使ったら802.11bbのLiFiではなくなってしまいます。互換性の問題で波長を定めていることはわかるものの、全く普及も何もしていない今の時点であえて波長を限定することはないのでは?と個人的には思っています。

MAC層およびその機能(SSID管理、WPAなどのセキュリティプロトコル)はWi-Fiから直接継承されている

802.11axとの戦略的な整合性は、半導体およびデバイスメーカーの参入障壁を劇的に下げることを意図している。既存のWi-Fiチップセットを最小限の変更でLiFiに対応させることが可能となり、現在のUSBドングルへの依存から脱却し、ネイティブなLiFi搭載デバイスの開発を加速させることが期待される。

二箇所まとめてレポートから引用していますが、802.11bbのポイントはこれらになるはずです。

光無線通信に限らず、今どきの無線通信は高度な信号処理が必要なため大規模なモデム(を含めたSoC)が必要で、この開発費用が非常に高くなっているというのが現状です。もちろん半導体なので量産すれば1個あたりの価格は安くなりますが、LiFi程度の市場となるとモデムを1から作ろうとするメーカーはなかなか現れません。桁違いに数の出るWi-FiモデムですらQualcommやMediaTek、Broadcom、Intelの様な超大手半導体メーカーが寡占しており、Wi-Fiモデムを作っているメーカーの数は限られています。

802.11bbのモデムは、LiFiではあっても中身はほぼWi-Fiと同じなのだから、Wi-Fi用をほんのちょっとだけ改造するだけで使えるようになるはずですし、なんならWi-Fi用のモデム+SoCを共用できる(1つのSoCで両方使えるようになる)はずなんです。つまり、1からSoCを作り直す必要は無いのです。

802.11axを可能な限り踏襲することでSoCを提供しやすくなる、そのような構成にした802.11bb陣営の戦略は非常に合理的な判断だと思います。ただし、私が知る限り、今のところ802.11bb対応のSoCができたという話も、USBドングルから脱却できたという話も聞かないわけですが・・・

第3章 技術的フロンティア:LiFiの性能を駆動するイノベーション

本章では、LiFiの性能の限界を押し広げ、その中核的な課題に対処している最先端の研究開発と ハードウェアの革新を探る。

この章は、LiFiの技術的な動向です。

研究の最前線は、窒化ガリウム(GaN)ベースのレーザーダイオード(LD)に移行している。LDは、LEDよりも桁違いに広いGHz級の変調帯域幅を提供する

光無線通信の送信デバイスとして、LDはLEDと比べ圧倒的に優れています。通信速度は文字通り桁違いに速くなりますし、かつLD光は直進性が高く、かつ出力も高いために通信可能距離も大幅に伸びます。通信用デバイスの性能面だけ見れば、LDがLEDに劣るところなど一つもありません。

しかし、LDはまだデバイスとして成熟していないため、特に耐久性の面での課題が解決していません。寿命も短いし、高温、低温などの悪条件にも弱い。そもそも仮にLDの耐久性の問題が解決できたのなら、最初は通信ではなく照明に使われるようになると思います。LDは照明で使ってもLEDにあらゆる面で勝ります。そして、照明とLiFiとでは市場規模が全く違いますから、LDが普及するならまず照明用途となります。当然、今現在もLD照明はLiFi以上に盛んに研究されていますが、まだ民生品のLD照明は見たことがありません。

もちろん、LDが成熟していないことは価格にも現れます。レポートにあるLiFiで使えるような高出力GaN LDだと、まだ安くて数万円から高いものだと10万円超になります。一方、LEDはバラで買っても1個100円、まとめて買えば数円~数十円。

というわけで、LiFiがWi-Fiのように広く使われることを視野に入れると、性能低かろうがなんだろうが当面はLEDで通信するしかない、と我々は考えていますし、我々の販売するOLEDCOMMのLiFi製品もLEDの光源を使っています。

802.11bb規格が802.11axのフレームワークを採用 したことにより、OFDMA(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)も自然にサポートされる。OFDMAは、これらのサブキャリアを複数のユーザーに動的に割り当てることで、マルチユーザー環境における通信効率をさらに高める。

これまた、私の件のブログ記事を参照した箇所。Wi-Fiの技術に合わせる言うことは、変調(多重化)がOFDMAになるってことです。だから、マルチユーザーで効率が良いとレポートには書かれています。でも、参照元とされている私の記事には「Wi-Fiと同じように光無線通信だってOFDMAにすることでマルチユーザー性が向上しますが、LiFiだと1つの親機にぶら下がる子機の数がWi-Fiほど多くないのでOFDMAにしてもあまり効果は無いかもね!」と書いてあったと思うのですが・・・ Geminiは後ろの方のネガティブ要素は引用しなかったんですね。まあ、これはAIに限らず、人間でもそういう意味が逆になるような切り取り方をすることはありますので、仕方ないとは言えます。でもね、国語のテストだったら、作者の意図が汲めてないと不正解になりますから。

ところで、今のところOFDM(A)にして意味があるのは光源にLEDをつかった時のみだと思います。LEDはON/OFFの点滅が遅いので、通信速度を上げるためにOFDMが必要なんですが、LDを使っている場合は、ON/OFFの点滅も早いですし、普通のOn-Off Keyingのような原始的なパルス変調でもLiFiに必要な速度が十分に出せますので、OFDMのような面倒な事をする必要はないはずです。むしろ、パルスの方がロバスト性が高い(悪い環境に強い)のですから、無線技術的には速度よりもそっちをとった方が良いかも知れません。でも、それやっちゃうと802.11bbではなくなっちゃうんですが。

速度の壁を超える:MIMOと多重化技術の役割 単一の光源で達成可能な速度を超えるため、研究者たちは多重化技術を実装している。

- MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)・・・(説明は略)

- WDM(Wavelength Division Multiplexing)・・・(説明は略)

更なる高速技術として、MIMOとWDMが挙げられています。MIMOを実現する方法には2種類あります。Wi-Fiでよく使われる「複数のアンテナを用いて複数の経路(パス)を作ってMIMOを実現する方法」と、携帯電話でよく使われる「偏波アンテナを用いて偏波面の違いからMIMOを実現する方法」です。前者の光のパスの違いによるMIMOをLiFiでやろうとするのは非常に難しく、いまのところ実現していません。後者の偏波アンテナを用いる方法は、光には偏波レンズというものが存在するため、電波よりも容易に(安価に)実現できます。しかし、そもそも出力も帯域も制限する必要のない光無線通信において、偏波レンズにより送受信電力を減衰させてまでMIMOを使う必要があるのか?という疑問が湧きます。

WDMは、使用する色(波長)を変えて通信する技術で、光ファイバーでは広く使われています。この技術は光無線でも可能だし、ノーリスクで通信速度は上がると思います。LiFiにおいても、かつては赤、青、緑、それぞれ別に通信して速度3倍、というウォーズマン理論的なものがLiFiの未来とされていました。でも、どうも赤青緑のRGB光源で作った白色は照明に向いていない※1らしく、それもあってLiFiが赤外線になったという歴史があります。さて、今後どうなるのでしょうか?

3.4 アップリンク課題の解決 端末の向きや遮蔽による通信の不安定性を克服するため、端末に複数の送信機を搭載する、あるいはアクセスポイント側で複数の角度からの信号を受信できる角度ダイバーシティ受信機(ADR)を用いるといった研究も進められている。

子機の指向性の問題は、LiFiの技術的な大きな課題の一つです。電波であれば、アンテナを無指向性にして、機器がどんな方向を向いていようと通信できるようにしているわけなんですが、信号の減衰が大きい光無線通信において、送受信とも無指向性というのは今のところ現実的ではないんです。まあ、技術面だけを考えれば、LEDを沢山付けたり、フォトダイオードを沢山付けたりすればいくらでも送受信通信方向を広げられるんですけど、それをやると機器の大きくなったり消費電力が大きくなったりするため、製品としては難しいのです。ただ、工夫する余地はまだ沢山あるので、今後も進化が続いていく部分だと思います。

この章の最後のまとめとして、以下の様な記述があります。

光に特化した新たなビームフォーミングやチャネル分離技術の開発こそが、LiFiの真のポテンシャルを解放する鍵となるだろう。

私も、間違いなく光無線通信にはビームフォーミングが最も有効であると思っているのですが、当然課題も多いんですよね。LiFiに限らず光無線通信全般ですが、光にはレンズという存在があるため、電波で言うアンテナと比べ指向性を上げるのが簡単です。ただ、電波のように「位相で曲げる」みたいなことが困難なため、ビームフォーミングをやろうとすると物理的な動作が必要になります。レンズを動かすこともあるでしょうし、DLP※2のようなミラーを動かすこともあるでしょう。ただ、どちらにしてもアナログ動作が伴うため、電波のビームフォーミングのようにはいかないんですよね。現状は、もう一つ工夫が必要なようです。

次回予告

次回は、第4章、5章で、どちらもLiFiの今後の使用用途についての内容です。生成AIが予想する未来に対して、実際に現場で動いているエンジニアはどういった意見を述べるのか? 是非、次回もお楽しみに。

後編はこちら

LiFiをDeep Researchで調べて補足してみる その2

※1; 光がどれだけ「太陽光」に近いかを表す演色性という数値があり、これが高い値の照明ほど、本来の物体の色に近い(自然な見た目になる)とされている。RGBのLEDで作られた光は演色性が低いとされている。そのため、LED照明の草創期にはRGBで作られた照明が数多くあった(そういった照明は自由に色が変えられた)のだが、現在は青や紫のLEDと蛍光体を合わせるのが一般的である。

※2; Digital Light Processingの略。米国テキサス・インスツルメンツ社の製品で、非常に小さな可動式のミラー(デジタルマイクロミラーデバイス:DMD)を半導体チップ上に多数並べて、一つのミラーとして形成する。DMD毎に動作を変えることで、反射光で画像を生成することができるため、主にプロジェクターで使用されている。