LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

高校生でもわかる通信用語 #13

有線通信と無線通信の違いってなに? 後編

記事更新日 2024年8月20日

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第10回です。これまで9回の連載をしてきました。なかなか普通のサイトでは取り上げられないような内容をピックアップしてきたつもりで、そのおかげかアクセス数が多く、Google検索で上位に来るようなページもできました。

しかし、会社の上の人から「光無線通信のブログのくせに、最近は光無線通信の事に全く触れないね?」と言われてしまいました。確かに、WCDMAとか、ドローンとか光無線通信と何の関係もない・・・というわけで、今回は、通信用語のなかでも、ちょっと光無線通信にも関係した内容にさせて頂きます。タイトルは、「有線通信と無線通信の違いってなに?」。光無線通信でいえば、光ファイバーと光無線通信はどう違うのか?という内容です。もちろん、一般的な電波無線も含めて、全般的な話をします。

今回は全3回の最後、後編となります。前編と中編を読んでいないと理解が難しいと思いますので、まずは前編・中編を読んでから、後編を読んでいただくことを、お勧めします。

符号化と冗長度

符号化というのは、送りたい「データ」を「伝送するときに適した形」に変更する事を言います。しかし、「適した形」とはなんなのか?と思いますよね。ですから、もう少し簡単な言い方に変えます。符号化とは、データがより確実に伝送できる形にかえること。

今回のテーマは、有線通信と無線通信の違いです。実は、有線通信においては符号化ってあまり使われません。なぜなら、符号化しなくてもほぼ確実に伝送できるから。前回、前々回でも何度も繰り返し書いたとおり、有線通信ではSN比が変動しないため、ほとんどエラーは出ない、そういった前提で通信は構成されます。もちろん、エラーが全く出ないわけでは無いので、エラーの検出はします。でも、極々希に発生するエラーに対して、事前に何らかの対策をすることはしません。

しかし、無線通信はエラーが出ることが前提の通信です。何も対策をしないで、そのままデータを送ってしまうと、全体として速度が遅くなり、効率が悪くなります。そして、ここでいう何らかの「対策」をすることを符号化と呼ぶのです。

最も簡単な符号化は、繰り返し送信です。「大事なことなので2度言いました」っていうことじゃないですが、何度も同じデータを送ると、エラーが発生しにくくなります。なぜなら、データは正しいモノが一つでも送られればいいわけなので、送ったデータが全てエラーにならなければ良いからです。例えば2回同じものを送れば、エラー発生率はエラー率の2乗になります。例えば、1回送ったときのエラー率10%(0.1)なのであれば、2回送って2回ともエラーである確率は0.1の2乗で0.01、つまり1%となります。3回送れば0.1%、4回送れば0.01%と、繰返し回数を増やす毎にエラー率はどんどんと下がっていきます。このように元のデータよりも長くして、データの到達率を上げることを符号化と呼びます。また、符号化によって元のデータより長くしてエラーに強くしたことを表す値を、冗長度と呼ぶことがあります。英語だとRedundancyと言い、頭文字を取って"R"で表現されます。

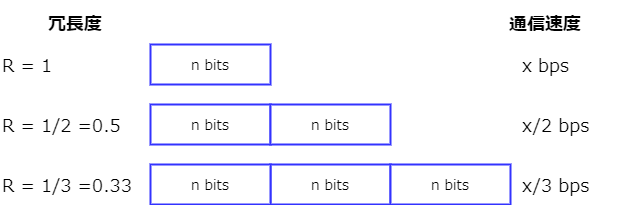

冗長度Rは、ちょっとひねくれてて、イメージとは逆の値を取るんです。例えば二回繰り返しで、データの長さが倍になった場合、普通の考えだと「冗長度は倍になった」と言いたくなるんですが、実際の冗長度の値は半分のR=1/2という、いわゆる「逆数」を取ります。同様に、長さ三倍ならR=1/3になります。つまり、データがオリジナルより長くなって冗長になればなるほど、冗長度Rの値は小さな値になるんです。

さて、繰り返しを増やしてR値を小さくするのは良いんですが、冗長を増やしてRを小さくすればするほど、データの速度は下がっていきます。1回で遅れるデータを、2回3回に分けて送るわけですから、仕方ないですよね。このとき、通信速度は、1回で送るときの通信速度に比べて、「繰返し回数分の一」になります。あれ?「繰返し回数分の一」とは、それすなわちRの値と同じでは?? そうなんです。冗長度Rと通信速度の変化率は、まったく同じ値になります。R=1/2であれば、通信速度は符号化しなかったときの1/2になります。つまり、冗長度=通信速度と考えて良い訳です。

ここで、この後の説明のために、単語の定義をしておきます。「冗長度」という単語は先ほども書いたとおり、小さいほど冗長が大きいという性質を持つため、ちょっと説明する文章では使いにくいです。ですので、ここでは冗長が大きいことを表すときは「冗長性」という単語を使います。冗長度と冗長性、ちょっとわかりにくいですが、こんな感じに使い分けますので、よろしくお願いします。。

- 冗長性:値が大きい程、エラーに強い。つまり、冗長の大きさを表す、通常イメージするとおりの値のこと。

- 冗長度:値が小さいほど冗長が大きく、エラーに強い。文章内で出てきた場合は”R”のこと指す。

冗長度を変える

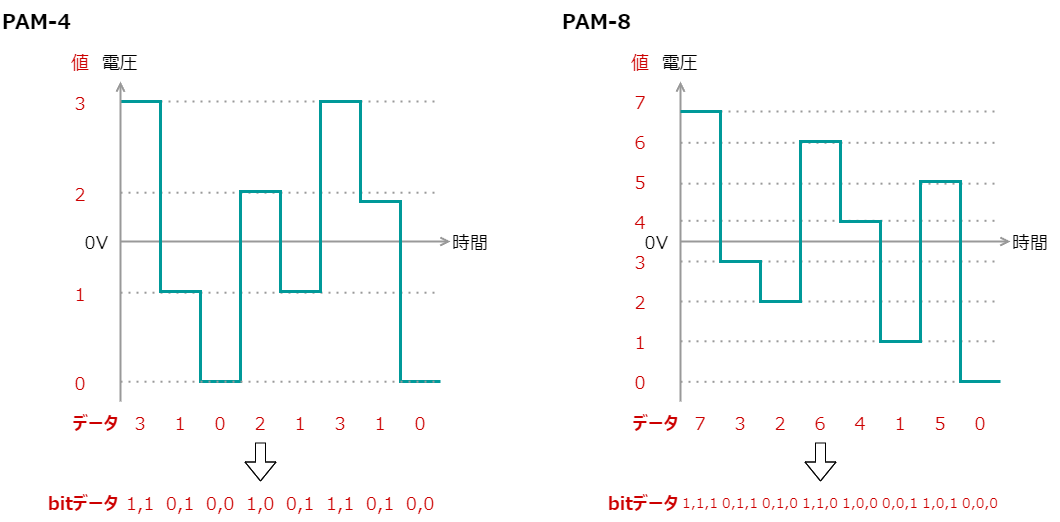

さて、前回では、SN比の変化に対応するために、通信速度を変えるという話をしました。そして、通信速度を変えるのは変調の次数を変えるという話で、例としてPAMという方式で通信速度を変えるという方法を紹介しました。下の図を見て貰えれば思い出して貰えるはずです。

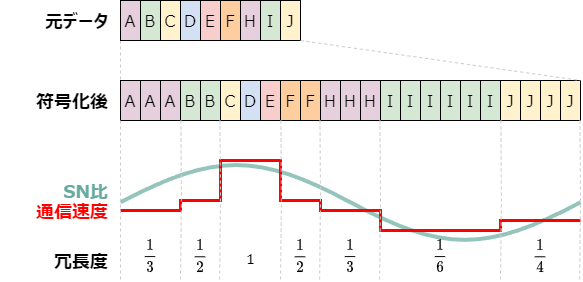

そして、今回は冗長度を変えることで通信速度を変えるという方法を紹介します。といっても、すでにその方法は書いてしまっているようなものですが。冗長性が大きければ、エラーには強くなりますが、データのサイズが大きくなってしまい、通信速度は下がります。言葉で書くより、図で説明した方が理解しやすいと思うので、まずは下の図を見てください。

元データは常に同じデータサイズです。しかし、符号化により冗長性を上げることで、データは長くなっていきます。冗長性が低いほど元データのデータサイズに近くなり、通信速度は高くなります。しかし、エラーには弱くなるため、高いSN比の時にしか通信できません。今回の符号化は冗長度が○分の1の数字しか取らないので、SN比に対して通信速度が追従してないように見えてしまいますが、実際はもう少し複雑な符号化を使っているため、R=20/21とか、より細かい段階の冗長度が使えます。だから、もっと通信速度を、もっと正確にSN比の追従することができるんですよ。

って、そういえば書いていることがまったく変調の時と同じですね。そうです、変調も符号化もやっていることは全く同じなのです。SN比が低ければ通信速度を下げて、SN比が高ければ通信速度を上げる、そうやって無線通信特有のSN比変動に対応します。それが、適応変調、AMC(Adaptive Modulation ando Coding)です。そして、その方法には、変調を変えるか符号化を変えるかの2つあるっていうことを紹介しました。いや、2つあるって言いましたけど、実際の通信では、その両方を組み合わせてAMCを実現するんですけどね。

そして、SN比と通信速度が比例するという道理は、結局シャノン・ハートレーの定理に帰結します。変調を変えるのも、冗長度を変えるのも、結局はシャノン・ハートレーの定理からは逃れられないんですよね。言い換えれば、この定理の上限に迫ろうとする方法(の一つ)が、適応変調なんです。

適応変調の動作フロー

さて、実際に適応変調、AMCがどのように動いているのかを、簡単に説明します。もごく一般的なおおまかなフローを例にして説明します。もちろん、無線通信のシステムによって詳細は異なるので、実際の動きを知りたければ各システム毎に調べて頂ければと思いますが、ここで紹介するのは最も簡単な例だと思ってください。尚、この動作フローは、親機から子機への通信でAMCを行うためのフローです。

- 親機が最初に行うのは、パイロット信号と呼ばれる測定用の信号を送ることです。受信して受信強度やSN比を算出させるたの信号のことをパイロット信号と呼びます。参照信号(Reference Signal)とも呼ばれます。このパイロット信号には通常データは載っていません。完全に、測定目的だけの信号です。SN比を算出する以外にも、出力制御やチャンネル推定にも使われることがあります。

- 子機はパイロット信号を受信してSN比を計算します。※1

- 2で算出したSN比から、変調と冗長度を決定するわけですが、それは任意に決定するのではなく、あらかじめ決められたテーブルを用いて決定します。つまり、SN比と、変調・冗長度の関係があらかじめ決められているのです。

- そのため、親機には変調次数や冗長度を直接指定するのではなく、テーブルのインデックス番号を知らせます。親機も子機と同じテーブルを持っていますので、テーブルのインデックス番号さえ送れば親機は子機に送るべき変調と冗長度が分かるのです。

- 親機は、子機に指示されたとおりの変調、冗長度でデータを送ります。1~5までのフローを高速に行う事で、SN比に適した変調・冗長度で通信が可能となります。※2

実運用されているシステムでは、テーブルのSN比がエラーレートによって変更されるとか、同じSN比でも複数パターン合って状況によって変化させるとか、様々違いはありますが、基本の動きはこうなっていますし、この流れだけ知っておけばAMCの理解としては十分です。

無線通信とは?

じゃあ、全ての無線通信は適応変調しているのか?と聞かれれば、答えはNOです。適応変調を使っていない通信も沢山あります。例えばトランシーバーとか無線マイクとか。しかし、最近商用化された高速無線通信は、ほぼすべて適応変調を使っているはずです。Wi-Fiもそうですし、携帯電話も3Gの時代から適応変調を使っています。もちろん、我々の光無線通信でも適応変調を使っています。

お題である「有線通信と無線通信の違い」に戻りますが、この違いはSN比の変動の有無に由来すると説明しました。そして、そのSN比の変動を吸収する方法が、適応変調となります。ただし、適応変調は見て頂いたとおり比較的複雑な仕組みですし、適応変調のための必要なやり取りも多いので、機器コストは高くなりますし、データ以外の通信も多くなります。そのため、SN比が変動しない有線通信に適応変調を使用するのは、機器価格的にも通信帯域的にも無駄です。

というわけで、結論です。前編の最初に「光ファイバーの光をそのまま無線化しても、通信は高速にならない」と書きましたが、その理由は適応変調がないからということになります。適応変調がなければ、変動するSNの最低限しか通信できないか、エラーが大量に発生してまともに通信できないかのどちらかになります。つまり、遅いってことです。特に、屋外とか移動時とか、無線環境の変動が大きい場所においては、適応変調無しではまともな高速通信はできないでしょう。

まとめ

三回にわたり、有線通信と無線通信の違いということで書いてきました。今回は適応変調の話を中心に書きましたが、他にも電波無線の場合だと周波数帯域幅の問題という、別の大きな問題も発生するんですよね。だから、有線通信が可能であれば、できる限り有線通信を行った方が通信速度も速くなるし、安定もするし、低遅延にもなるんですけど、それでもやっぱり無線が便利だから、便利の方を優先して無線の利用は拡大していくんでしょうね。そりゃ、スマホに通信線を繋いで利用するなんて、無粋ですからね。

ということで、皆さんも「無線って裏でこんなことしているんだ!」なんて思いながら、無線通信機器を使って貰うと楽しいかも知れません(いや、楽しくないか・・・)。

※1; システムによってはSN比を使わず信号強度のみで変調・冗長度を判断する場合もあるが、それは何らかの理由でSN比と信号強度が完全に比例することが分かっている場合である。

※2; 子機側のリクエスト通りには送らない(最終決定は必ず親機が行う)システムも存在する。