LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

なんちゃって5Gってなに? その1

高校生でもわかる通信用語 #25

記事更新日 2025年10月14日

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第25回です。今回のテーマは「なんちゃって5G」です。

先日の9月19日に発売されたiPhone17シリーズ(Air含む)。我々もミリ波対応で記事にしましたが、もう一つ面白い機能が付いています。それはSub-6とミリ波という、5Gのために割り当てられた周波数を使って5Gを使っている場合にのみ「5G+」と画面に表示されるという機能です。これの言い方を変えると、「本物の5G」と「なんちゃって5G」を見分けるための機能である、とも言えます。「5G+」と表示されている時のみがちゃんとした正規の5Gであり、ただの「5G」表記の時は「なんちゃって5G」なんです。”なんちゃって”なんてふざけた言葉ですが、業界人だけで無くマスコミの方も使うことが当たり前になってきています。

実はこの機能、今年の春に、AndoridのXiaomiの一部機種からこの対応が始まっていましたが、それにiPhoneが追随してきた感じです。

「なんちゃって5G」については、このブログでもこれまで何回か触れたことがあるのですが、あらためて「なんちゃって5G」とは何なのか? そして何が「本物の5G」なのか、を技術的な背景の説明の部分から、誰にでもわかりやすく説明したいと思います。

尚、説明には周波数の話が沢山出てきます。残念ながら波長とはなにか?周波数とはなにか?からは説明しませんので、分からない方はあらかじめこちらのページなどで勉強してからお読み頂くと理解が捗るかと思います。

通信速度は周波数の幅にしか比例しない

申し訳ありませんが、いきなり教科書的な内容から入らさせて頂きます。これが全ての大前提となりますので、ご容赦ください。

通信に関する法則の多くは”クロード・シャノン”(1918~2001年)というアメリカ人によって発見されました。そのため、彼は情報理論の父と呼ばれています。我々通信業界の人間にとっては、シャノンこそが最も偉大な(影響の大きい)科学者と言えるかもしれません。また、皆さんが学習している「情報」の授業も、元を辿るととシャノンが考え出したものである場合が多かったりするんですよ。

さて、シャノンが発見した法則の一つに、「通信の最大容量は、帯域幅とSN比の関数になる※1」というものがあります。帯域幅については広帯域ってなに?高校生でもわかる通信用語 #3を参考にしてください。要は、周波数を使っている幅、言い換えるとチャンネルの幅です。SN比の方は日本語で言うと「通信対雑音比」で、信号の強さを雑音、ノイズの強さで割った値のことを指します。しかし、携帯電話の最大速度を考える場合、SN比はほぼ「受信電力」を意味すると考えてください。

これらを踏まえて上の法則を言い換えると、「携帯電話の最大速度は、受信電力と帯域幅の関数になる」と言えると思います。でも、これは理論上の最大値の話であって、実際の最大通信速度は通信の効率も大きく関わってくるということは何となく想像が付くかと思います。通信の効率というのは、周波数の利用効率だったり、データを送るときの効率だったり、様々なものによって変化します。そして、これら効率は特に携帯電話のシステム、すなわちCDMAやLTE、5Gといった携帯電話のテクノロジーによって変わります。

まとめますと、携帯電話の最大通信速度は、電力、周波数幅、効率、の3つのパラメータによって決まっていると考えられます。

携帯電話システムの最大速度を決定する要素

- 受信電力の強さ

- 周波数幅(帯域幅)の広さ

- 通信の効率

さて、これが法則が成り立つとしたら、最大通信速度を上げたいたいときは、どこを改善していけば良いと思いますか?

まず、携帯電話の電力は人体の影響とかもあり、これ以上は大きくはできません。これは、日本国内の問題では無く、世界的な基準で決まっています。特に、端末(スマホ)の送信電力は厳しく規制されています。

次に、携帯電話の周波数、及び周波数の幅は国から割り当てられるものです。決して個人のものにはならず、お金を出せば買える(割り当てられる)ものでもありません。専門家の話し合いや国会の承認などを経て、国民の利益になると考えられれば割り当てられるものです。当然、技術によって改善できるものではありません。

じゃあ、最後の携帯電話の効率はどうでしょうか?これは、テクノロジーの話になりますから、改善の仕方は色々とあります。むしろ、これまでの携帯電話の歴史は、効率化の歴史と言っていいかも知れません。携帯電話は誕生してからすでに50年近く経ちます。先日、大阪万博が大盛況のうちに閉幕しましたが、初めて携帯電話というものが世の中に公開されたのは1970年の前回の大阪万博と言われています。その間の携帯電話の進化はすさまじいものがありますよね?

それでは、最新の技術ではどれぐらい効率化されているか知ってますか?例えば、4GのLTEから5Gに変わり、どれぐらい効率が良くなったのでしょうか?その答えは「ほとんど効率は良くなっていない」です。第1世代から第2世代、そして第3世代(3G)の頃までは、通信効率はどんどん良くなって、それによって通信速度が速くなっていました。しかし、実は3Gの時点で効率化の面ではかなり良いものになっており、さらにLTEの時点で先に紹介したシャノンが唱えた理論上の限界に近づいていて、すでにこれ以上の効率化の余地はなくなっていたのです。ですから、LTEから5Gになっても、効率という面ではさほど大きな改善は見られず、かなり多めに見積もっても数パーセントのレベルでしか効率化されていません。

以上を踏まえると、LTEから5Gではもはや改善の余地はないように見えます。しかし、5Gでは通信速度が高速化したと謳われています。それでは、なぜ何も効率化もしていないのに、LTEから5Gになって通信の高速化に関して何が変わったのしょうか?

それは、5Gになって一度に扱える周波数の幅が広くなったからです。それ以外は、(少なくとも通信速度に影響する部分は)さほど変わっていません。これは、逆に言えば「使える周波数の幅が同じであれば、LTEから5Gに変えても通信速度はほとんど変わらない」ということです。実際に同じ周波数の幅だとLTEも5Gでは大して通信速度は変わらないようです。

つまり、現在の携帯電話技術においては「最大通信速度は周波数の幅にのみ比例する」と言える状況になっているのです。

周波数の特性

次に、周波数そのものの話を3つほどします。無線の周波数は、どの周波数でも性質が同じと言うわけではありません。使いやすい周波数、使いにくい周波数というものが存在します。

第一に、電波は周波数に比例して飛ばなくなります。逆に言うと、周波数は低ければ低いほど遠くまで飛ぶのです。しかも、周波数が低いほど”物質”を透過しますし、建物の影にも回り込みやすくなります。つまり、周波数が低いほど遠くまで伝わりやすくなりますし、建物の中や地下でも使いやすくなります。ものすごく低い周波数だと、地球の裏側とも通信ができたりします。電波の通りにくい海の中にいることが多く、しかも世界中のどこにいるのか分からない潜水艦は、そういった低い周波数を使い通信します。

一方で、周波数は高いほど飛ぶ距離は短くなり、直進性が高くなり、物質を透過しにくくなります。つまり、周波数が高いほど遠くへ伝わりにくくなり、ものの影にも回り込むのが難しくなります。狭い家の中しか電波が届かないなんていうレベルなら良い方で、かなり高い周波数になると紙すら透過しなくなります。

携帯電話として使う場合は、距離としては数kmから最大でも10kmぐらいまで届けばよいものの、物質の透過はある程度してくれないと部屋の中で使えなくなるため、適度な高さの周波数が必要となります。

二つ目、周波数は低いほど大きいアンテナが必要となる、という特性があります。以前AMラジオの紹介をしたことがあるのですが、AMラジオが使うのは1000kHzぐらいですが、1000kHzの波長は300mで、それを送信するにはその半分ぐらいの長さのアンテナが望ましいとされています。だから、AMラジオのアンテナは、こんなに巨大なアンテナになってしまいます。一方で、携帯電話は沢山の基地局を建てる必要があります。いちいちこんな巨大アンテナを立てているわけにはいきません。だから、ある程度アンテナを小さくできないと、携帯電話は成り立ちません。

最後に、周波数は低いほど、周波数の幅が確保しにくくなります。これは、お金に例えるとわかりやすいです。例えば全財産が1000円の友人に対し「100円貸してくれ」と言ったとします。結果は、おそらく渋られるでしょう。だって、全財産の10%を渡せと言っているわけですから、これは死活問題です。でも、1000万円持っている友人に対して「100円貸してくれ」と言ったらどうでしょう?この人は簡単に貸してくれると思います。1000万円持っている人にとっては、100円を自由にするのはさほど難しいことではありません。周波数も同じです。AMラジオが使う1000kHz付近で100kHzの帯域を使わせてほしいと要求しても、それは無理な要求です。でも、例えば10GHz(1000万kHz)のうちの100kHzであれば、難しい数字ではありません。10.0000GHzと10.0001GHzの違いですからね。というわけで、お金を沢山使うためにはお金を多く持っている必要があるのと同じで、周波数の幅を沢山使うためには、周波数そのものを高くする必要があります。携帯電話は、ラジオやテレビなどと比べても、圧倒的に広い周波数幅を使う必要があるため、テレビやラジオよりも高い周波数を使う必要があります。

まとまると以下の通りです。

周波数の特性

- 周波数は低いほど伝わりやすい

- 周波数は高い方がアンテナを小さくできる

- 周波数は高い方が周波数の幅を確保しやすい

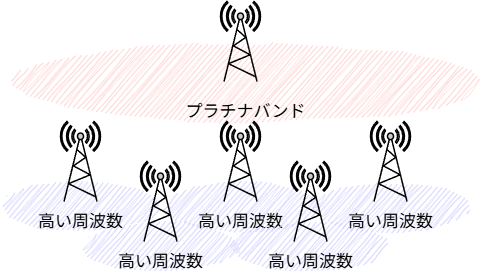

使いやすい周波数は空いていない

さて、以上の事を踏まえて、携帯電話にとって一番使いやすい周波数は?と言われると、700~900MHzぐらいの周波数だと言われています。これぐらいのサイズだと、適度に電波は飛んでくれて、かつ基地局のアンテナは鉄塔に付けられる程度のサイズで済み、受信側はスマホサイズに内蔵できます。そして、数MHzという携帯電話にとって必要な周波数の幅も確保できます。そういった事情から、これらの周波数の事は「プラチナバンド」と呼ばれるようになりました。もともとソフトバンクが呼び始めた呼称ですが、今では普通に使われるようになっています。

このプラチナバンドですが、「プラチナ」というぐらいですから、貴重すぎてとにかく「空いていない」のです。いやいや、今はプラチナより金の方が2倍ぐらい高いから「ゴールデンバンド」の方が良いのでは?と若い人達は思うかもしれませんが、おっさんの若い頃は金よりプラチナの方が貴重だったんですよ・・・ 関係無い話をしてしまいましたが、とにかくプラチナバンドは携帯電話に最も適した周波数とであるため、その辺りの周波数は、現在携帯電話がメインで割り当てられています。でも、すべてが携帯電話用というわけではなく、ITSと呼ばれる道路交通システムであったり、防災関係やタクシーやバスの無線※2などにも使われています。そんな感じですので、現状全く空きは無く、新たに割り当てを貰うことはかなり困難です。それでも、先日楽天モバイルが苦労に苦労を重ね調整をし、プラチナバンドで上り、下りで各3MHz(合計6MHz)割り当てて貰うことができました。3MHz×2はドコモなど他の事業者と比べれば狭い帯域幅ではありますが、それでも楽天モバイルが携帯電話事業を、非常に大きな赤字を出しながらも他の周波数でしっかりやってきたことが認められたこそ割り当てて貰えた、と言えるものです。つまり、それぐらいやらないと貰えない非常に貴重な周波数である、ということは理解して頂けるかと思います。

速度を優先すると、費用がかかる

携帯電話は、3G CDMAから4G LET、そして5Gへと世代が上がる毎に通信速度を上げてきました。恐らく、今後も同様でしょう。しかし、前述の通り電力や効率化はすでに上限に来ています。そのため、通信速度を上げるためには周波数の幅を広げるしかありません。

しかし、周波数の幅を広げるためには、周波数を高くしていくしかありません。携帯電話各社は、本当は全てのサービスをプラチナバンドで提供したいはずです。でも、プラチナバンドはもう空いておらず、残念ながら周波数を上げていくしかありません。したがって、「周波数の使いやすさ」と「通信速度の高さ」とはトレードオフの関係にあると言えるでしょう。

さて、使用する周波数を上げることでどういうことが起こるでしょうか?これは極めてシンプルです。電波が飛ばなくなります。電波が飛ぶ距離も短くなるし、壁やらガラスやらも透過しにくくなり、室内で使いにくくなります。つまり、携帯電話がつながりにくくなるのです。でも、そうは言っても携帯電話会社各社がユーザーの皆様に対して、「速度は速くなりましたが、つながりにくくなりました。」と宣言することは許されないでしょう。

だから、携帯電話会社各社が高い周波数を使う場合には基地局を沢山建てるしかないのです。プラチナバンドであれば1つの基地局で済む範囲を、それより高い周波数を使う場合2つ3つの余計な基地局を建てて電波が飛ばない分をカバーするのです。そして、それによってプラチナバンドの時と同じような”つながりやすさ”が維持できるのです。

これは、携帯電話の通信速度を上げるために、お金を使って基地局を増やしていると言えるでしょう。前述の通り、周波数が高くなった分基地局のアンテナは小さくできますが、一定以下のサイズであればさほど基地局のコストダウンまでには繋がりません。つまり、1基地局当たりのコストはプラチナバンドの基地局と高い周波数の基地局で大きく変わるわけではありません。

したがって、携帯電話には周波数を上げれば上げるほど通信速度は速くできるが、その分携帯電話網の構築にかかる費用が増えていく、という特性があると考えられます。これを逆に言えば「プラチナバンドというのは携帯電話のネットワークを作る上で一番コストのかからない周波数だ」ということになるでしょう。でも、前述の通りプラチナバンドはほとんど空いていませんから、携帯電話の全てをプラチナバンドで賄うことはできません。

携帯電話会社各社が通信速度を上げようと思えば、基地局をいっぱい建設し維持しなければならりません。そうなると、携帯電話のネットワークを作り上げる費用はどんどんと増えていきます。ということは、通信速度と基地局設置に関する費用は「正比例」の関係になるはずなんですよね。携帯電話の通信速度が速くなればなるほど、通信にかかる費用は大きくなっていくのです。

でも、皆さん、携帯電話の電話料金って、どう変化しているかご存じですか?3Gから4Gになって、4Gから5Gになって、電話料金って通信速度に比例して上がりましたか?電話料金はほとんど上がっていないですよね?MVNOとかの登場で、むしろ電話料金は下がったという人も少なくないでしょう。

周波数と費用の関係まとめ

- 通信速度を上げるためには、多くの基地局が必要

- 多くの基地局を建てるためには、沢山のお金が必要

- したがって、通信速度と基地局設置に関する費用は「正比例」の関係になる

- でも、電話料金は容易に上げられない・・・

5Gの周波数の幅と周波数

次に、実際に5Gで使われる周波数の幅というのを具体的にみてみましょう。参考までに3GのCDMA時代から書いてみました。

| 世代 | 周波数の最大幅 | 主な割当周波数 |

|---|---|---|

| 3G CDMA | 5MHz | 2.1GHz |

| 4G LTE | 20MHz | 3.5GHz |

| 5G サブ6 | 100MHz | 3~6GHz(日本は3.6~4.6GHz) |

| 5G ミリ波 | 400MHz | 20~50GHz(日本は28GHz) |

5Gには、サブ6(サブシックス)とミリ波の2種類があります。サブ6は、3~6GHzの周波数の事を指し、ミリ波とは20GHz以上の周波数を指しています。サブ6は、LTE用の周波数とも近いですが、ミリ波は従来と一線を画すほどの高い周波数になっています。

その分、周波数の幅は非常に広くとることができ、サブ6は最大100MHz、ミリ波は最大400MHzの帯域幅となっています。これは、4G LTEと比べて5倍から20倍の幅となります。そりゃ、通信速度は速くなりますよね。最大通信速度は周波数の幅に正比例するため、周波数の幅が5~20倍になれば、最大通信速度も5~20倍になります。LTEから5Gになって高速化した、というのはこの周波数幅の拡張によるところがほとんどなんです。

しかし、その代わりに周波数が上がったが故の、電波の飛ばなさ具合も半端ありません。もともとのLTEの時に割り当てられた3.5GHzも飛ばない飛ばない言われていたのですが、それよりもさらに周波数が高くなったわけですから、そりゃもう大変です。サブ6の周波数をみるとプラチナバンドのおよそ5倍の周波数です。ミリ波に至ってはプラチナバンドの30倍以上・・・ 超ざっくり考えて、周波数が5倍になれば、基地局の電波が飛ぶ範囲は1/5になると考えるといいでしょう。ということは、サブ6をプラチナバンドと同じ範囲で使えるようにするためには、少なく見積もっても5倍の基地局を建てる必要があります。そして、ミリ波ではどれだけの下図が必要なのか・・・ 恐ろしすぎてこれ以上書けません。

次回予告

今回は、無線伝搬的な話を中心にお送りしました。次回は、なぜ「なんちゃって」なのか、LTEはなぜ「なんちゃって」とは呼ばれず、5Gになってなぜ「なんちゃって」と呼ばれるようになったのか、そういった部分を説明していきたいと思います。

※1; シャノン・ハートレーの定理。C=W*log2(1+S/N)という式で表される。

※2; MCA無線と呼ばれる無線システム。800MHz帯を使用するMCA無線は2029年に免許が切れ、他の無線方式(IEEE 802.11ah)に割り当てられる可能性が高い。