LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

USB Type-CでDCファンを駆動させる接続基板をKiCadで設計-基板の組立て

記事更新日 2025年4月8日

はじめに

以前の記事にて、基板メーカーにプリント基板を発注しました。

今回は到着した基板にコネクターやスイッチを実装し、ファン駆動用の回路を完成させます。

すごく個人的な内容ですが、年度末の魔物、大量の業務を捌くため別部門に助っ人として駆り出されています。ほぼ1ヶ月ぶりの事務所での勤務中に猛スピードで書き上げているような状態で、記事執筆に使っているVSCordに触るのも久々です。

基板の到着

今回発注した基板は、Elecrow社にて1/7に注文して1/21に届きましたので、2週間で到着しました。10枚注文して13枚届きましたが、多い分には不良があっても補填できるので安心ですね。

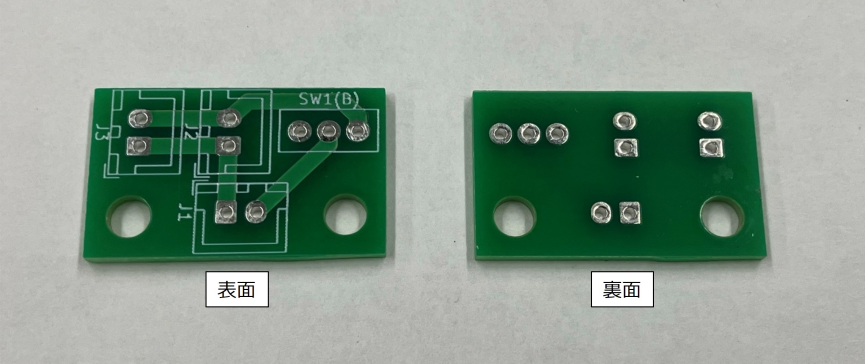

電源とコネクターやスイッチを繋ぐだけの基板で、シンプル極まりない構造です。今更ですが、ベタGNDくらいは施してあげても良かったかもしれません。

部品の実装

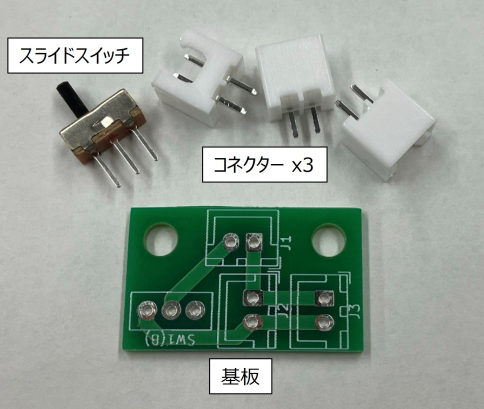

それでは、基板にスライドスイッチとコネクターを実装していきます。

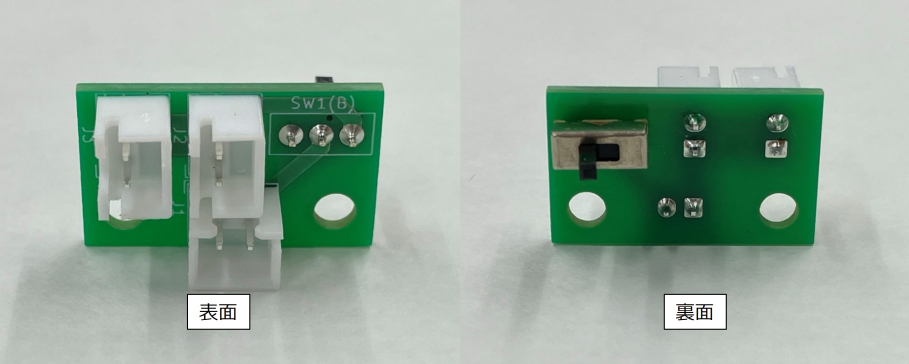

裏面シルクプリント代を削って表面に「SW1(B)」として記載したスライドスイッチは裏面側に、コネクター3個は表面側にはんだ付けします。はんだ付けについては過去記事でコツを紹介していますので、苦手な方がいましたら、そちらもチェックしていただけると幸いです。

また、ブログ執筆用に作っている際、案の定スライドスイッチをコネクターと同じ表面に取り付けてしまいました。幸いリード1本をはんだ付けした段階で気付いたので、はんだ吸い取り器を使って即修正しましたが、設計者が触ってこれは情けない限りです。ミスを無くすためにも、特別な理由がない限り実装面側に印字すべきなのは間違いないですね……

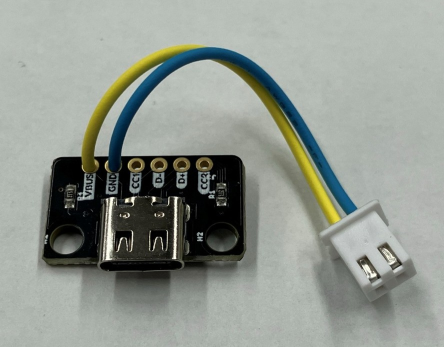

USB Type-C基板側の加工

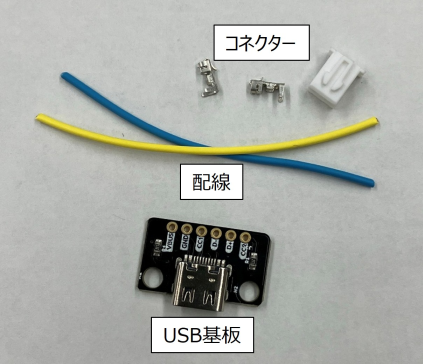

接続基板側の部品実装が完了したので、次に電力供給側となるUSB Type-C基板に対して配線とコネクターを実装します。

基板の配置に合わせて配線を切り出し、USB基板側ははんだ付け、コネクター側は圧着工具で端子を圧着します。

普段は丸端子のような圧着端子を扱っているので、その手のサイズであれば慣れているのですが、XHコネクターのような非常に小さい端子となると工具に掴ませるのも一苦労です。

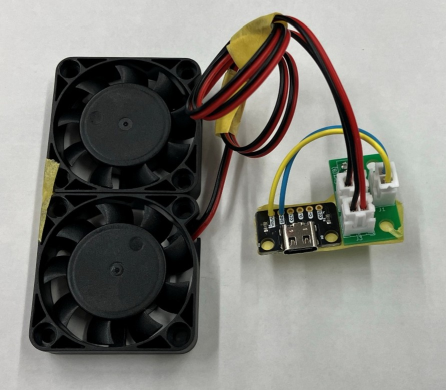

各コネクターの接続

両基板への部品実装が完了したので、コネクターを接続します。

USB基板から伸びるコネクターは、接続基板の J1 の箇所に接続します。J1から供給された電力はスライドスイッチを経由して J2・J3 に繋がります。

J2・J3 には、DC5V駆動のファンを接続します。これでフル構成になりました。

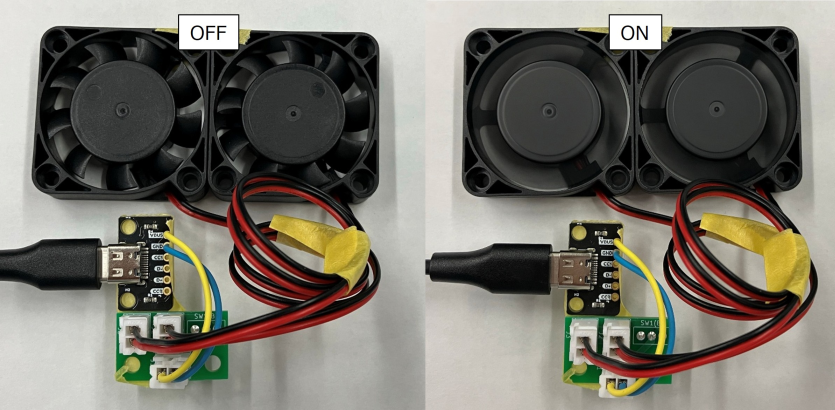

それでは、別途用意したACアダプターとUSB Type-CケーブルをUSB基板に接続し、DCファンを駆動させてみます。

背面なので画像には映っていませんが、スイッチをOFF位置にすると停止、ON位置で回転、非常に単純な回路ということもあり意図した動作を実行してくれました。

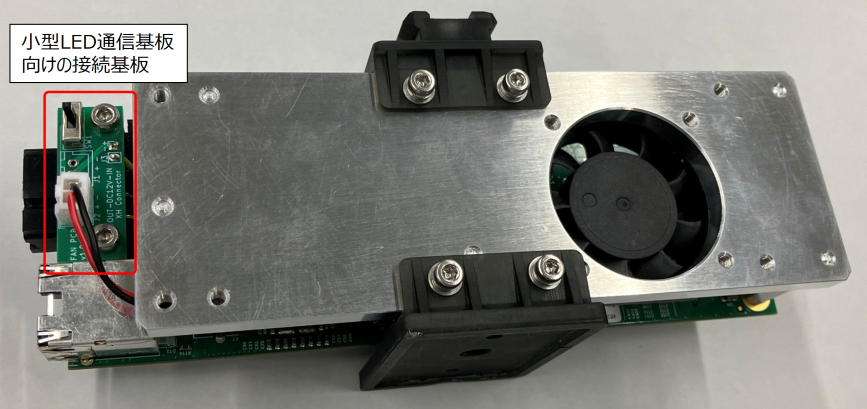

接続基板 別バージョン

上記で紹介してきた基板は、ファンレスの自然空冷では熱を持ってしまう機器に対し、長期安定稼働を目的として強制空冷機能を付与する目的で作ったものです。約25℃無風の室温環境では、自然空冷比で-15℃程度機器の温度を下げることができました。

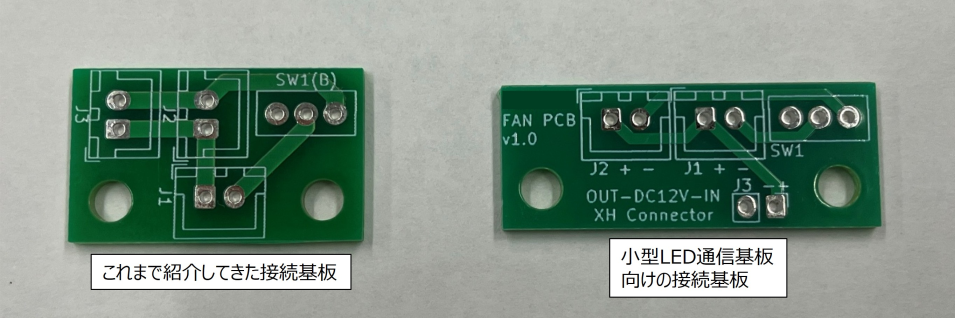

取付け金具も別途用意しているのですが、機器の特性上これ以上紹介することが難しいので、弊部で新規開発中の小型LED通信基板に取付けた接続基板を紹介します。

光無線区間の検証用として、常時最大負荷で稼働させ続けるために設計・製造しました。ファン用の電力は、LED通信基板に供給するDC12Vを分岐させて供給しています。

機能的にはこれまでの基板と同様、スライドスイッチでファン駆動のON/OFFを行います。LED通信基板に合わせたサイズ、コネクター個数へと変更しています。

こちらの基板は初利用のFusion PCBにて製造を依頼しました。

価格はFusionPCBの方が若干高かったですが許容範囲です。1/14に注文して1/21に到着したので、なんと1週間で届いたことになります。もちろん極小規模な設計ということもあるでしょうけれど、特注の基板を作ってこの日数で届けられるというのは脅威ですね……

まとめ

以上「USB Type-CでDCファンを駆動させる接続基板をKiCadで設計-基板の組立て」でした。

要素ごとに記事を分けた連載企画としたので、完成までに時間が掛かってしまいましたが、無事目的のファン駆動回路を構築できました。

機器のサイズを基準に、必要な機能を収めようとすると基板を自作しないと収納できない、という事態が業務上しばしば発生していまして、社内的にも自分たちで基板を起こすハードルが下がれば良いなという考えもあり、備忘録感覚で記事を執筆していました。

ただ、基板云々よりも、はんだ付け講習からスタートして電子工作できる社員を増やすところからか?とも感じています。去年度は新入社員向けに自分で執筆したブログを活用したFreeCAD講習を行ったのですが、次に新入社員研修を依頼された際は、ひたすら手を動かす内容でも考えておきましょうかね。

それでは、今回もご拝読いただきありがとうございました。

<小話>

個人的に悲しいお知らせ。筆者が特に3Dプリンター系記事でお世話になっていた、株式会社メイテック様運営のfabcrossが、2025年3月31日で閉鎖となってしまいました。

4月1日以降は新記事の更新終了ではなく記事閲覧不可とのことで、またひとつインターネットから有用な情報が消えてしまうのかと悲しい気持ちです……