LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

【社内雑談】なぜ今、携帯基地局市場に参入?

記事更新日 2025年3月11日

はじめに

先月(2025年2月)に、KDDIの生みの親であり、現在も最大株主である京セラが、5G基地局事業に参入するというニュースが飛び込んできました。京セラは、国内では数少ないスマートフォンメーカーではありましたが、これまで基地局は作っていませんでした。

現在、携帯電話基地局の世界シェアは、スウェーデンのエリクソン、フィンランドのノキア、中国のファーウェイの「ビッグ3」と呼ばれる3社で約75%を占めます。それに、韓国サムスンと中国ZTEの2社を加えると、この5社で95%※1近いシェアとなり、基地局業界は完全な「寡占状態」です。しかし、全体では4兆円を超える市場だからか、寡占状態にもかかわらず基地局市場に参入するベンチャー企業は後を絶ちません。

富士通、NECといった日本のメーカーも基地局を作ってはいて、日本国内の市場においては一定のシェアを持ってはいるものの、世界的に見ると2社合わせても2%強のシェアしかなく、厳しい戦いを強いられております。そんな状況の中、巨大企業である京セラが、なぜ携帯基地局市場のような、言わば”レッドオーシャン”に飛び込んできたのでしょうか?

今回は、技術的目線から見た、現在の携帯基地局市場、そしてこれからの展望をベースに、京セラがなぜこのような判断をしたのか、今後基地局業界がどうなっていくのかを話し合っていきたいと思います。毎度毎度のコタツ記事ですので、緩い気持ちで読んで頂ければと思います。

いつものことですが、このブログは個人の見解で、会社としての方針では決してありません。個人が勝手に書いているものだとしてお読みください。尚、各企業・団体の敬称は省略させていただきます。

基地局市場の変革期

社員A(以下A): 今年の2月中旬に、京セラが基地局市場に参入するというニュースが飛び込んで来ました。タイミング的には、MWC※2の前に発表したのであろうとは思うのですが・・・ 京セラが基地局製造に参入するなんて思いもよらなかったので、かなりびっくりしました。

社員B(以下B): 5G機器を開発しているというニュースはあったものの、本気で参入するとは思わなかったので、私もびっくりしたよ。だって、スマートフォンの方はこの3月をもって個人向けスマホから撤退することになっていたから、まさか基地局側で参入してくるとはちょっと予想できなかった。

A: 携帯電話のハードウエア業界って、基地局も端末もレッドオーシャンだから、ベンチャー企業ならともかく、京セラのような大企業が、敢えて、このご時世に勝負してくるとは思わないですよね。実際、京セラだって端末側からはリタイアしたわけですし。

B: ただね、スマホ側は今後も淘汰が進むだろうし、間違いなくきつそうだけど、基地局においては、参入する余地があるというか、京セラ自身も他記事のインタビューで言っていたけど「変革期」ではあるんだよね。

A: 変革期、ですか。

B: これを説明するには、まずvRANとO-RANというものを説明しなきゃいけないんで、かなり長くなるけど、説明させて。

A: お願いします。

vRANとは?

B: vRANは、ネットワークでよく使われるVLANと名前が似ているし、日本人発音だと全く同じになるので間違えない様に。一応説明しておきますが、VLANはL2スイッチとか、ちょっと良いハブとかで、ポート別にセグメントを区切るために使われるもの。まあ、VLANも携帯電話のネットワークでめちゃくちゃ使われてはいるけど、vRANとは別物です。vRANはvirtual Radio Access Networkの略です。

vRANのRANとは、現在だと基地局のことだと思って良い。第三世代のCDMA時代だと基地局以外の装置もRANに含まれていたけど、LTE以降整理されて、RAN≒基地局となったから。ちなみに、専門用語だと、基地局は基本的にNode B(のーどびー)と呼ばれるんだけど、CDMA向け、LTE向け、5G向けでちょっとずつ名前が変わって、CDMA向けは単にNode B、LTE向けはeNode B(いーのーどびー)、5G向けはgNode B(じーのーどびー)と呼ぶようになっている。この記事では、区別するのもだるいので、どの世代であっても区別無くNode Bと呼びますので、ご承知置きを。

A: 了解です。基地局=Node Bですね。

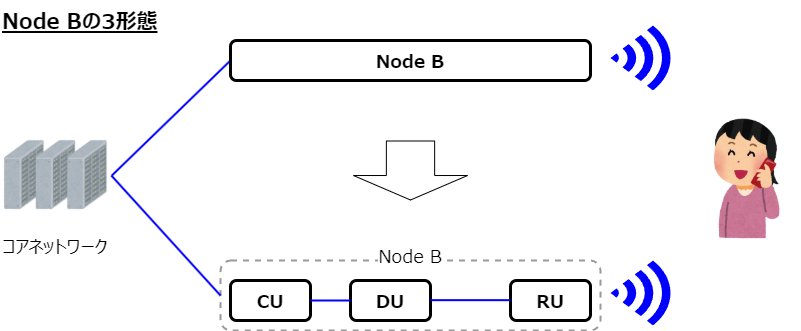

B: で、さらに面倒くさくて申し訳ないんだけど、携帯電話の世代が上がる毎に、Node Bが細分化されてるんだ。もともとNode Bは一つのハードウエアだったんだけど、CDMA後期やLTEの時は、Node BはBBUとRRHの2つに分かれて、5GではCU、DU、RUという3つに分かれた。いや、分かれたというのは正確じゃない。分けても良くなった、ということだ。

A: つまり、分かれていても、分かれてなくてもいいわけですね。

B: そう、どっちでも良い。ただ、この分かれた、ということがvRANという考え方のベースとなるんだ。

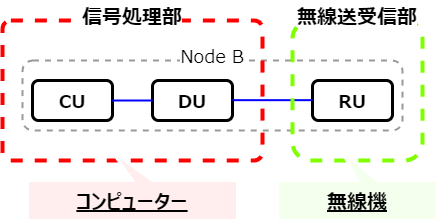

Node Bは3つに分かれたんだけど、ハードウエア種別として考えた場合にはざっくり2つに分けられる。一つは、信号処理部だ。簡単に言うと、通信の基となるIPパケットを、無線で飛ばせるような”ブロック”に変更し、変調する部分。無線で飛ばすためには、例えばブロックにエラー検出、訂正機能を付けたり、無線の制御情報を付加したりする、そういった処理を行い、その後変調といって無線に出来る形式に変換する。もう一つは、無線送受信部。これは、信号を物理的に電波に変える、もしくはその逆。

そう言って2つに分けた場合、信号処理部は、ほぼコンピューターだ。とにかく、高速に、そしてパラレルに信号を処理することが信号処理部の役目だ。だから、全てがデジタル処理。一方、無線送受信部は、いわゆる無線機だ。電波を出す、電波を受ける、それが仕事なので、信号を受けるデジタル部分もあるけどもメインはアナログだ。

A: そういう分け方してるんですね。

B: で、信号処理部は、かつては専用ハードウエアが作られていた。大量の信号を処理するために専用の半導体(ASIC)を設計する必要があったためだ。そして、ASICは無線基地局の参入障壁でもあった。だって、ASICを作るのにはもの凄くお金がかかるので、一定量の数が出ないと赤字になっちゃう。また、製造後は変更できないから、失敗も許されない。だから、資本的に余裕のある大手しか作れない。この信号処理部が、Node Bの寡占化を助長する一因でもあったんだよね。

A: なるほど。そうだったんですね。

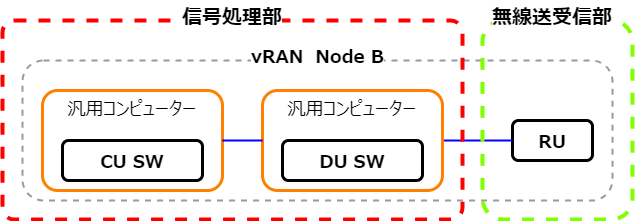

B: でも、最近の汎用コンピュータはもの凄く高速になってきた。だから、ASICを積んだ専用ハードウエアでなくても、Node Bの信号処理ができるようになってきた。つまり、汎用コンピュータ上で走るソフトウエアでNode Bを実現できるようになったということ。尚、ソフトウエアで動くNode Bを「vRAN」、日本語で「RAN仮想化」と呼ぶようになった。

もちろん、汎用コンピュータに電波は吹けないので、vRAN全体としては、汎用コンピュータで構成されるCU/DUと、従来と変わらない無線送受信部RUの組み合わせになるんだけどね。

A: なるほど、Node Bのソフトウエア化がvRANなわけですね。

B: vRANに使用するのは汎用コンピュータって、なんか遠回し言ったけど、実際はほとんどが「サーバー」の形状となっている。ラックマウントとかブレードとかのね。で、ラックに入れて何台も重ねて使うし、併せて通信のためのルーター、スイッチも必要だから、見た目はインターネットサーバーとなんら変わらないと思う。

A: それじゃあ、サーバーそのものと言ってもいいですね。

O-RANとは?

B: 説明したいもう一つのO-RANは、Node Bが分割された後の接続プロトコルになる。だから、従来の専用ハードウエアのNode BでもvRANでもO-RANは使用できる、とまず言っておきます。

ただ、ここでの説明上は、簡単にするためvRANで動いていることを前提として説明させて頂きます。

A: 了解です。

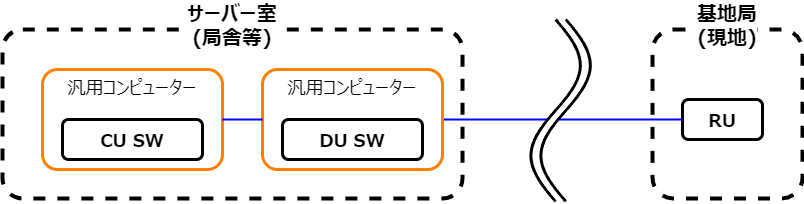

B: vRANのNode Bは、コンピューター側と無線機側で設置場所が異なることが想定されている。コンピューター側はサーバー室、具体的には光ファイバーが集約されているような、もっと言えばNTTの局舎のような場所に置かれると思ってくれ。サーバーなんで、当然屋内、冷房完備でファンがビュンビュンうるさい場所、ああいったところね。

それに対し、RUは無線機なので、基地局の現地、つまりアンテナのある場所に置かれる。こちらの多くは、屋外でしょうね。皆さんが、いろんな場所で目にするのはこっちだね。

何故この様な構成になったのか、経緯みたいなものは過去の記事にあるから、興味がある方はそちらを読んで下さい。

A: RUだけが現地で、それ以外は別の場所なんですね。

B: で、O-RANというのは、サーバー室にあるDUと、現地にあるRUを接続するためのプロトコル規格※3、もしくはそれを定めているアライアンスの事を指す。O-RANというプロトコルは、無線データのパケットだけじゃ無くて、例えば、線を接続するだけで使用できるようにするプラグアンドプレイ機能や、厳密な時間同期の方法も規定している。つまり、接続全般のことが含まれていて、どのメーカーのDUとRUであっても確実に接続できるための規格になっている。これさえクリアすれば接続性が担保されるという面で言うと、Wi-Fiに近いと思う。

けど、ここで話したいのは、そういった接続技術的な話ではなくて、なぜO-RANというアライアンスが誕生したのかかということだ。

A: ですよね、そこですよ。

B: RUというのは、末端の無線機なので台数が必要。で、RUは無線機なので、CUやDUよりは複雑では無いので、ASICも必要ないし動作検証も少なくて済むので、比較的参入がしやすい。だから、ベンチャー企業でも作れるし、台数も多いから参入しやすい。

だけど、これまで、寡占している大手メーカーのCU/DU※4は、自社のRUでないと動かなかった。厳密に言えば「他社のものでも最低限は動くかもしれない」のだけれども、全ての機器を同じメーカーにしないと十分な性能は発揮しないわけで、結果的に携帯事業者はCU/DU/RUを全て同じ会社のもので揃える事を余儀なくされた。

A: なるほど。見えてきました。RUはメーカーによっては安く作れる。しかし、CU/DUは大手しか作れない。だけど、全てセットじゃなきゃと動かないと言うことであれば、RUも高かろうと大手のものを買うしか無い。これまでは大手メーカーに「囲い込み」されていた、そういうことですね?

B: ご名答。先ほども言ったとおりRUは数が多いから、携帯電話事業者にとって1台当たりの価格のインパクトが結構大きいんだよ。しかも、RUは末端の無線機だから先進機能が必要なわけじゃない。だから、本当は大手製じゃなくてもよいので安いRUを使用したいんだけど、これまでは接続性という面でそれが許されなかった。それを打破するため、DUとRUを確実に接続するためのプロトコルを定めたのがO-RANだ。言い換えると、大手の囲い込みを防ぐための規格がO-RANってこと。O-RAN準拠であれば、どこのRUを使用しても動く。

O-RANの正式名称は、Open-RANなんだけど、上記の意味でOpenということ。ちなみに、O-RANアライアンスはNTTドコモのような携帯電話事業者が中心となって設立されている。これまで基地局関係での規格化をしていた3GPPも、CPRI※5も無線機メーカーが中心だったことと比べると、O-RAN設立の意図、意義がわかるでしょ?

A: よく分かります。

参入の勝算はあるのか?

B: それでは、話を基地局市場への新規参入ってことに戻します。

先ほどvRANのハードウエアは、まんまサーバーと言った。これは、サーバーメーカーはvRANに参入しやすいことも意味する。だって、vRANに似合ったサーバーを作成できるからね。

ということでvRANには、まずIntelが参入してきた。前回のiPhone16eの話の時も出てきたけど、Intelは携帯電話業界への参入をずっと頑張っていた。CPUを作ってる、サーバーも作ってる、モデム部門はAppleに売っちゃったけど、携帯電話の知見もある。となれば、vRANでの参入は必然でしょう。

A: 確かに。この機を逃す必要は無いですね。

B: Intelの場合は、Intel CPUに専用のアクセレーターを載せて構成するので、完全な汎用コンピューターじゃないのだけど、とはいえ総合的に見ると他用途にも使えるような普通のサーバーなんで。で、IntelのCPUを使ってDellとかもvRAN用サーバーを出してるね。

そして、次にNVIDIAとAMDが参入してきた。こちらは、Intel程携帯電話への知見はなかったはずだけど、どちらもGPUのメーカーで、GPUサーバーを作ってる。以前、AI-RANがテーマの回でも、このvRANの処理はGPUに向いていると書いたとおり、GPUサーバーのメーカーにとっては、vRANはとても相性が良い。だから、この2社もvRANで基地局業界に参入と。

この2社は、IntelほどNode Bのソフトウエアに強いわけじゃないから、例えばNVIDIAは富士通と組んだり、AMDはノキアやサムスンと組んだりしてるね。

A: NVIDIAとかAMDとか、ちょっとゴツい会社が参入してきてるんですね。

B: 先日はNECがvRAN製品を発表した。こちらの中のチップはQualcomm。Qualcommは、スマホのチップセットベンダーってイメージがあるけど、これまでも無線機ベンダーにベースバンドチップを提供していたりするので、完全な新規参入ではないんだけど。

A: 群雄割拠ですね。

B: さて、今回のテーマである京セラはNVIDIAのGrace HopperというAIサーバーを使っての参入。つまり、ハードは既製品を使っての、ソフトウエアでの参入ってことになる。でもさ、京セラのような、会社としては大きいけど、基地局を作っていなかったという会社が、わざわざvRANになったからといって、今更基地局製造に参入する必要があるか、というのはよく分からないんだよね。

おそらく、将来的には、大規模Node Bのほぼ全てがvRAN化していくだろうし、vRANが伸びていくのは間違いない。vRANで開発が必要なのはソフトウエアだけになるので、参入障壁が下がるのも間違いない。けど、vRANであろうとNode Bであることには変わらないので、vRAN化だけで既存メーカーと差別化するというのは難しい気がする。別に、既存メーカーがソフトウエアに弱いかと言えば、全くそうでは無いしね。

半導体3社とかDell、Qualcommはハードウエアが売れれば良い。また、新規参入が中小やベンチャーならまだわかる。だって、それら会社なら価格の面で差別化は可能でしょう。だけど、どちらでも無い会社の場合は・・・

A: vRANで状況が変わったとは言え、なかなか新規参入は難しいんですね。

勝算があるとすればこの状況?

B: ダメな理由ばっかり考えても仕方ないので、京セラがどう考えているかは知らないけど、第三者から見た「この状況であれば、基地局新規参入組でも勝算があるかも?」というのを考えてみたい。

A: おお、素晴らしいですね。どういう条件でしょうか?想像も出来ないですが。

B: まず、絶対条件がある。それは、O-RANが普及すること。これが、進まなかったり敬遠されたりした場合、そもそも土俵に立てない。

A: ここでO-RANが出てきました。

B: 新規参入組は、CU/DUとRUがメーカー問わず自由に選べるということが実現しないとどうにもならない。だって、CU/DUを使って貰うためには、RUまで全面的にリプレース(交換)しなくてはいけないとなると、どんな安いCU/DUであろうと買って貰えないでしょ?

A: 確かに、そうですね。RUもセットとなると、既存メーカーと同じですから。

B: 京セラは、先のvRAN参入に併せて、O-RUアライアンスというものを発表してるんだ。これは、京セラが韓国、台湾、インドのRUメーカーと組んで、O-RANによって京セラvRAN CU/DUでは様々なメーカーのRUを使えますよ、ということをアピールする目的だと思う。逆に言うと、わざわざこんなアライアンスを作らなくてはいけないほど、まだO-RANによってメーカーの相互接続性というものが担保されているわけではない、ってことでもあるんだけどね。

A: 携帯電話事業者が自由にCU/DU/RUを選べるという状況にならないといけないんですね。

B: 現在発表されているvRAN製品のほとんど、というか私が見た限り全てのvRAN機器はO-RAN対応を謳っているからね。vRAN = O-RANと言っても良いほどだ。O-RANが採用されていかないと、vRANも採用されない、というのはvRAN関係者ほぼ全ての認識だと思う。

A: そうですか。vRANとO-RANはセットなんですね。

B: つぎの条件は、6Gが遅延すること。6Gの規格化が遅れて、機器のリリースが遅れても良いし、各携帯電話事業者の導入が遅れても良い。とにかく、携帯電話事業者の6Gスタートが遅れることが重要。

A: うーん、なんでですか?新世代の導入は、機器のリプレースを促進しますし、そこで参入のチャンスが生まれるんじゃないですか?

B: これまで見てきた限り、世代が変わった最初って信頼性の高いメーカーが選ばれる場合が多い。具体的に言えばエリクソン、ノキア、ファーウエイのビッグ3。世代が変わった後の最初にこれら3社を全く選ばないってことは、ほとんど無いんじゃ無いかな。まだ熟れていない段階で、事業者がニューカマーを選択するって、システムの正常可動を考えると相当にハードルが高いしね。

A: 確かに、世代が変わって新要素も多く、ほとんど製品が出ていないという状況だと、信頼性が高い機器を選びたいし、ビッグ3のような会社なら機器導入のサポートも充実してそうですしね。だから、高くても選ばれるってことですか。

B: ただ、一方で全ての機器を一社で揃えるということもないので、そこにチャンスがある。とは言え、そこだって実績が無いニューカマーが入れる場所ではない。だからこそ時間が必要。ある程度5Gの間に実績を積んで数が出せれば、6Gの出だしからビッグ3と並んで買って貰える可能性もある。

ある程度、現役の機器が動いている5Gの時に、追加、もしくはリプレース用の新しいvRAN基地局として導入されるのがベストだし、そこで実績を積むためにも、計画通り2030年ぴったりに6Gが始まってしまうとチャンスが少なすぎる。6Gが2035年ぐらいにスタートとなれば、時間も稼げるし、実績も稼げる。

A: 確かに。6Gの初っぱなから導入されるためにも、5Gで実績を積みたいですよね。

B: あ、突っ込みが入るといけないので一応触れてくと、vRANの売りの一つに「ソフトウエアなので6Gになっても、ソフトウエアアップデートで対応できる」とある。もちろん、将来的なvRANのハードウエアはそうなるだろうけど、今出ているハードウエア、例えば京セラが使うGrace Hopper GH200で6Gに対応できるかはわからない。現時点では、各社とも世代間のアップグレードまでは考慮されていないと思う。

A: 確かに、ソフトウエアならアップグレード対応も考えられますが、なにより今のところ6Gが何者かさえも定まっていませんからね。

B: 最後の条件は、今後も携帯電話事業者各社が5Gに力を入れること。vRANだ、なんだといっても、携帯電話事業者が投資する、導入する意思がなければどうにもならない。「5Gにこれ以上投資する気はない」と言われてしまうと、vRAN採用は6G以降となり、実際新規参入組が採用できる状況になるのが更にその5年後になって・・・ なんて流れになってしまうかもしれない。そうなると、新規参入組は我慢できないでしょう。

A: 身も蓋もない話ですが、確かに重要な条件ですね。

B: 5Gに力を入れると同時に、以前紹介したAI-RANが普及してくれると、さらにvRAN新規参入勢としては勢いが出ると思う。私は、AI-RANは素晴らしいアイデアだとは思うんだけど、AI全振りに近いソフトバンクだけが突っ走っているように見えて、ちょっと心配。

A: 一応、アライアンスには寡占の一員であるエリクソン、ノキア、サムスンとかも入ってます。

B: とはいえね、メーカーがいくら頑張っても、携帯電話事業者が採用してくれなきゃ意味は無いから。色々わだかまりはあるかもしれないけど、是非、日本の他の事業者も協力して、日本が世界に先駆けてAI-RANを導入し、日本をアメリカ、中国にも対抗できるようなAI大国にしてほしいです。

A: そうですね。残念ながら今の日本のAIは世界と勝負できていませんが、計算リソースが容易に手に入るようになれば、研究も、運用も進むかも知れませんからね。

B: さて、vRANで新規参入した会社に勝算が出てくるであろう条件を挙げてみたけど、どう思った?

A: それぞれの条件を個々に見ると、可能性は十分あるけど、3つ揃えるとなると結構厳しいような気もします。

まとめ

B: 確かに、vRANというのは、基地局市場参入の大きなチャンスではあると思う。が、確実に儲かるのはIntel、NVIDIA、AMD、Qualcommといったサーバーの基となる半導体メーカーばかりであり、京セラのような新規参入組が輝くかどうか、私には予想が出来ない。一方で、vRANによってハードウエア部分を失い、O-RANにより無線機(RU)でも新規参入を許してしまう既存五大メーカーは、基地局市場でシェアや利益を落としていく、ということはほぼ確実な情勢だ。

A: vRAN、O-RANの流れは仕方ないにして、既存メーカーはそれを黙って見ているんですか?

B: おそらくは、6Gでの新規参入を阻むような高度な技術を入れたり、ライセンス料を上げたりと、巻き返す動きはあると思う。また、O-RANにも関わらず、自社RUを使った方がメリットが高いような機能だったりを積極的に投入するだろう。

けど、そういうことをやるとNode Bは高くなる。そこに、携帯電話事業者のメリットは無い。現在、携帯電話事業者はただでさえ「5Gは全く儲からなかった」という思いを持った会社が多いと思うし、下手に機器をバカ高くしちゃうと携帯電話事業者が6Gを導入しなくなるという諸刃の剣でもある。

A: なるほど。そういった微妙なバランスで成り立ってるんですね。

B: そうなんだよ。しかし、安心してほしい。新規が儲かろうが、既存メーカーが儲かろうが、確実に儲かるであろう会社が1社ある。

A: それは、どこですか。

B: TSMCだ。Intelはともかく、NVIDIAだろうが、QualcommだろうがvRANが広まればTSMCが儲かる。サーバー用の半導体は大規模、高性能なものになるから、TSMCが最強。トランプがいくら関税をかけようとも、代わりがないものはどうしようもない。だから、今回もTSMC最高!!ということで締めたいと思います。

A: またまた最後はTSMCですか!それでは、みなさん、次回お目にかかりましょう!

※1; 出典: 総務省 令和6年度版 情報通信白書

※2; Mobile World Congressの略。毎年、この時期にバルセロナで行われる世界最大のモバイル通信業界の展示会。日本からも多くの参加者がある。今年(2025年)の開催は3/3~3/6まで。次週の本ブログにて2025年のMWCのレポートをお届けする予定。

※3; O-RANは本来RAN全体を規定しているのだが、O-RANと言えば通常はDUとRUの接続のためのプロトコル(O-RANフロントホール)のことを指す場合がほとんどであり、本記事でもDU-RU間をO-RANとして扱う。

※4; CU/DUとRUの組み合わせだけでなく、LTE以前のBBUとRRHも同様な状況であった。

※5; CPRIはCommon Public Radio Interfaceの略で、CDMA、LTE時代のBBU-RRH間、現在のDU-RU間を接続するためのプロトコル。接続トポロジーや無線信号(IQ信号)パケット等を規格化している。ただし、CPRIは低いレイヤーのみの規定のため、CU-DU間の通信にメーカー独自の機能を入れ込みやすく、それが囲い込みに繋がっていた。尚、O-RANも実際にはeCPRIというCPRIの最新規格上で動いているため、5GになってCPRIが使われなくなったわけではない。