光無線通信システム

電波を使わない最先端の通信システム

LED Backhaul®

システムの特長

POINT1

安定した通信

電波を使用しないので、干渉を受けずに安定した通信が可能です。

POINT2

高速・低遅延

電波を使用しないので、干渉を受けずに安定した通信が可能です。

POINT3

免許不要

電波を使用する無線機器ではないため、取り扱いに免許の取得は必要ありません。国内どこでも自由に使用できます。

POINT4

屋外利用を前提とした製品開発

防水加工を施しているため屋外でも使用可能です。雨の中でも途切れず通信できます。

POINT5

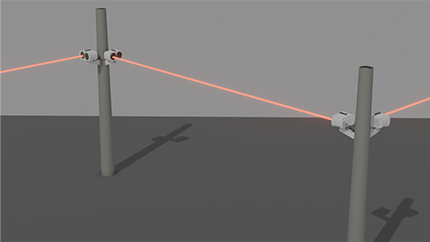

設置が容易

専⾨知識が無くても簡単に設置できます。設置と撤去を繰り返すイベント会場で、監視カメラ映像の伝送路としての活用に適しています。

LED Backhaul®の多様な用途

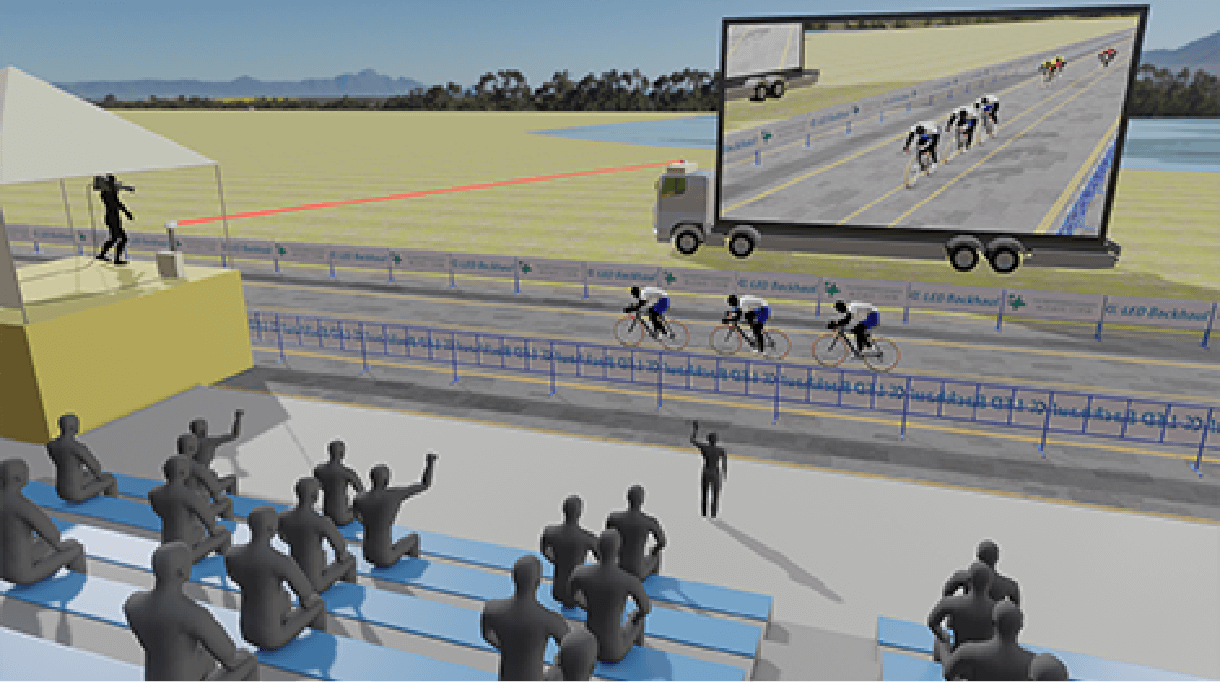

Scene01

プライベートエリアのネットワーク化

Wi-Fi6とLED Backhaulの組合せにて、オールアンライセンバンドで無線ネットワークを構築できます。

Scene02

機器の遠隔操作

LED光無線通信を使えば工場・倉庫内などのノイズが大きい環境でも安定して通信できます。

Scene03

イベントのバックアップ用回線に

イベント本番時に予期せぬ電波障害やケーブルの断線で無線機が使えないこともLED光通信があれば安心です!

Scene04

Wi-Fiアクセスポイント、有線LANの代替として

有線LANが引きづらい公道、河川を挟む建屋間におけるネットワークの延伸に最適!

光通信を応用した事例

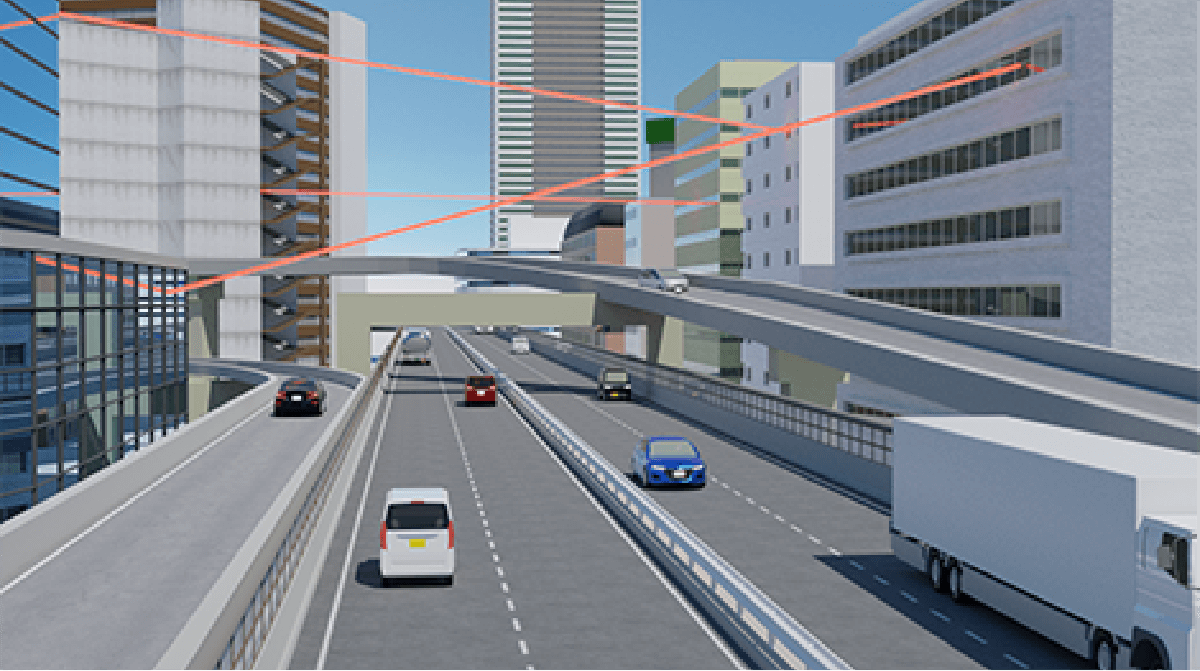

LED通信技術を車間通信システムに応用

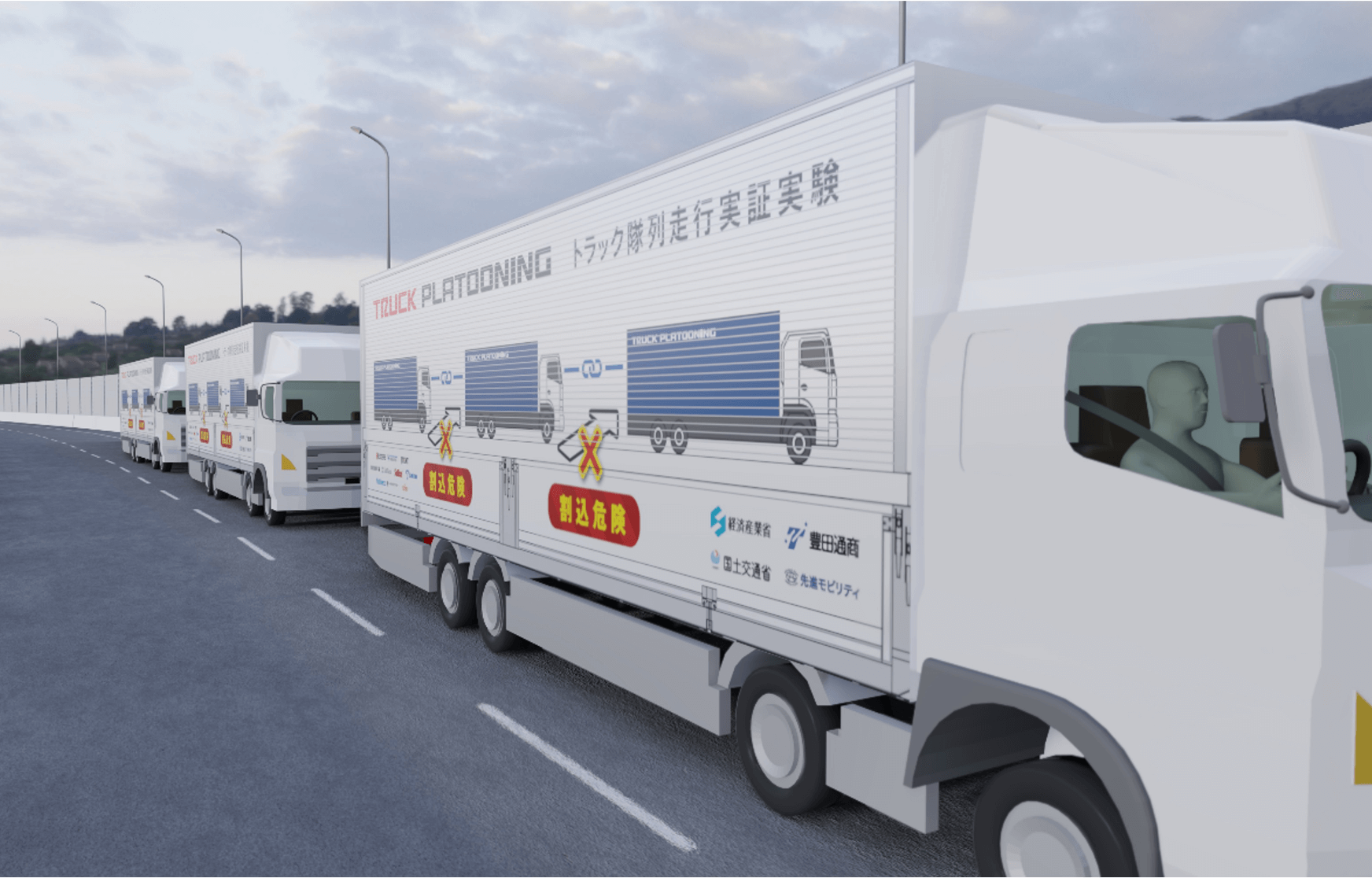

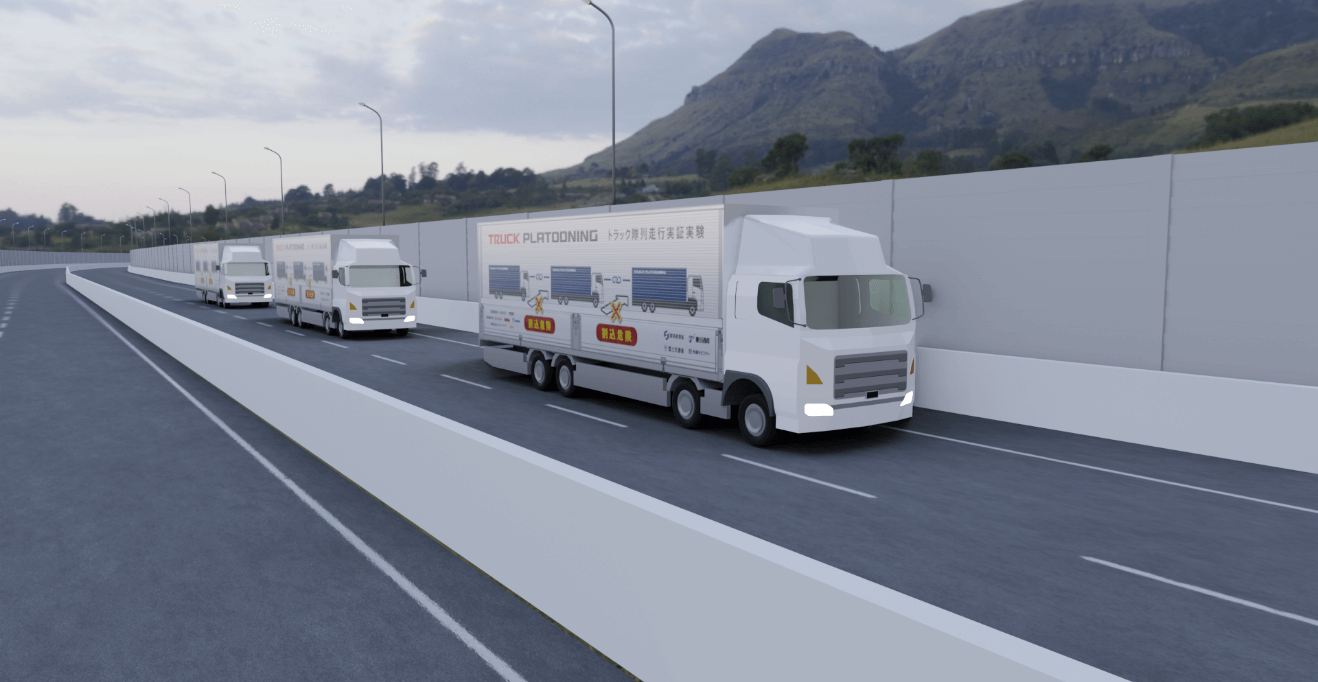

国家プロジェクト「トラック隊列走行」に参画しました

「トラック隊列走行の社会実装に向けた実証」プロジェクトとは

物流業界で深刻化するドライバー不足や燃費改善などの課題解決に向け、2016年にスタートしたトラックの後続車無人隊列走行の実現を目指した研究開発・実証事業。豊田通商株式会社が経済産業省および国土交通省から受託し、三技協は2017年から車両間の光通信機を担当しました。当社製品LED Backhaul®の光無線通信技術をベースに改良を重ね、車間通信システムとして提供しています。

Case

新東名高速道路の一部区間で行われた 実証実験

LED通信技術白書

1. 光無線通信の成り立ち

なぜ電波ではなく光なのか?

三技協が製造販売しているLED Backhaulは電波ではなく光を使った無線通信です。本章では、なぜ電波ではなく光を使っているのか、光無線通信というものが作られたのかを説明いたします。それを理解するためには、まず電波のデメリットについて理解する必要があります。

周波数は貴重なもの

日本を除く多くの国では「電波オークション」というものを採用しています。これは、空いている周波数を「オークション」で売りに出し、一番高い価格で落札した人がその周波数を使う権利を得るというモノです。使いやすい周波数ほど、周波数の幅が広いほど落札価格は高くなります。2017年にアメリカで行われた600MHz帯の周波数オークションは、なんと総額200億ドル(日本円で2兆1千億円超!!)にもなったそうです。日本ではオークションをやらない代わりに、周波数を割り当てられた人に対し、エリアカバー率などのユニバーサルサービスの厳しい(=お金がかかる)条件を付けていたりします。いずれにせよ、世界中どこの国でも共通しているのは、携帯電話の時代となり、周波数の需要は爆発的に増え、それゆえ周波数の価値は上がり続けているということです。そう考えると、もはや普通の人(法人)には新たな周波数など入手不可能なのです。

電波の厳しいルール

Wi-Fiなどは自由に電波を使えているように見えます。Wi-Fiなどの装置が免許なしで使える周波数は、「アンライセンスバンド」とか「ISMバンド」とか呼ばれます。例えば、Wi-FiやBlueToothが使う2.4GHz帯域は、元々電子レンジのための周波数だったため、通信の用途でも免許なしで使える周波数です。ただし、免許が不要だからといって自由に電波を出してよいわけではありません。2.4GHzを使用する機器は、周波数幅や出力が厳しく制限されているだけではなく、「キャリアセンス」という面倒な仕組みも必要となります。キャリアセンスとは、電波を送信しようとするとき、他の人が使っているかどうかをモニターし、使っていない場合にのみ送信するという機能で、他の人と干渉を防ぐ目的で使われています。これにより通信速度が遅くなったり、遅延が大きくなったりしてしまいます。キャリアセンスはいろいろな人が勝手に使うアンライセンスバンドでの必須ルールであり、例えば次のように2.4GHzだけでなく他の周波数帯、システムでも同様のルールが存在します。

ARIB STD-T66 3.7版 3.4.1項(2.4GHz Wi-Fiの規格)

- ア 占有周波数帯幅が26MHz を超え38MHz以下のOFDM方式(FH方式との複合方式を除く。)の送信装置については、キャリアセンスを備え付けること。

- イ 屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置(FH 方式のものを除く。)にあっては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。

ARIB STD-T108 1.2版 3.4.2項 (920MHz LPWAの規格)

- 無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した後、送信を開始すること。

- キャリアセンスは、電波を発射する周波数が含まれる全ての単位チャネルに対して行い、128μs 以上行うものであること。

- キャリアセンスレベルは、電波を発射しようとする周波数が含まれる全ての単位チャネルにおける受信電力の総和が給電線入力点において-80dBm とし、これを超える場合、送信を行わないものであること。

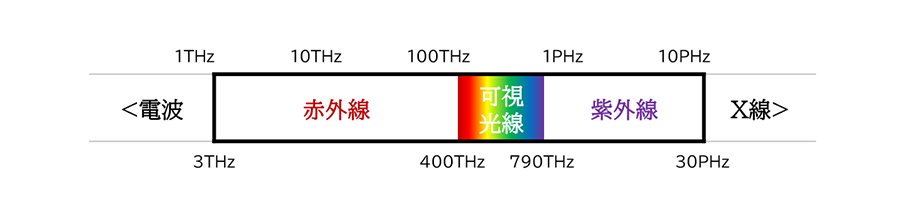

光って何?

どちらも、光速で伝搬し、質量がなく、エネルギーを伝達できます。光は非常に高い周波数の電波であり、その一部は目に見えるため「可視光線」と呼ばれ、それ以外にも人間の眼に波見えない「赤外線」や「紫外線」があり、これらをひっくるめて一般的に「光」と呼ばれています。物理的には同じ性質の光と電波ですが、法律的には全く異なります。電波法では 周波数3THz以下の電磁波を「電波」と定義しています。そのため、3THz以上の電磁波は電波ではなく法律的には「光」とされます。前述の様に電波には厳しいルールが課せられていますが、光にはほぼルールがありません。精々あるのは、アイセーフティという目の安全規格ぐらい。そもそも、ルールがないのは当然とも言えます。電波のルールは通信の干渉を防ぐために存在しています。しかし、光には、電波が発見される前から、無線通信が行われる前から、太陽、火、電灯など強力な「電磁波」を発生する装置(?)が存在していました。いまさら、どうやって太陽や火や電灯を規制できるというのでしょうか?

つまり、電波法のような規制が存在しない、存在できないのが、電波にはない光のメリットです。光無線通信においても、当然免許も技適も一切必要ないため、「いつでも使える、どこでも使える、誰でも使える」のです。

光無線通信の現状

光無線通信の始まり

その後、赤外線エアコンはビデオやエアコン、照明など様々なものに採用されていきました。現在はBluetoothを使ったリモコンもありますが、発売から45年経った今でもリモコンの主流は赤外線です。また、カラオケボックスで使われているコードレスマイクも赤外線による光無線通信が使われているものが多いです。一時期はIrDAという赤外線通信が携帯電話に標準装備されている時期もありました。しかし、残念ながらこれ以外の光無線通信で広まったものは「ほぼない」というのが現実です。

光は電波に比べ直進性が高く、透過、反射、回折での減衰も電波より大きくなります。そのため、ある程度の速度が必要な通信はLOS(Line of Sight:見通し内)通信が必要になり、携帯電話やWi-FiなどLOSが不要な電波よりも不便で光無線通信は広まりませんでした。つまり、規制がないというメリットよりも不便さのデメリットが上回ったということなのですが、実は広まらなかった理由はもう一つあります。それを理解するために、今使われている光無線通信の変調方式を見ていきたいと思います。

赤外線リモコンの変調方式

IrDA(1.1 IrFIR)の変調方式

光無線通信の可能性

光無線通信には以下の様な特長があります。

- 帯域幅や出力、スプリアスなど、規制が全世界で全くない(必要ない)

- 使える周波数は広大

- LEDやフォトダイオード(PD)など、既存の通信「以外」の用途で開発されたデバイスが使える

- 既存技術(レンズやミラー)により、飛ぶ範囲を簡単にコントロールできる

とくに1,2は無線通信にとっては非常に魅力的でありながら、電波には絶対にできない(ありえない)ことです。すでに5G(携帯電話)では、これ以上無いぐらい効率的な通信[5]になっており、帯域幅を広げる(これは他の用途から周波数を奪う事を意味する)以外に、高速化の方法は無くなってきています。一方、光無線通信は、まだまだ発展途上です。高速化のボトルネックはLEDやPDといったデバイスの性能であり、デバイスさえ進化すればまだまだ高速化が可能です。現在はまだデバイス性能的に難しいですが、数年後にはより高速化が簡単なLD(レーザーダイオード)を使った光無線通信も出てくるでしょう。この様に考えると、光無線通信は、今後もまだまだ利用用途が広がっていく可能性を秘める、注目すべき通信方法と言えるでしょう。

- [パナソニック テレビと家電の歴史]

- 電球(白熱球)や蛍光灯には電源投入時に大きな突入電流が存在し、それが寿命を短くします。LEDは突入電流が微弱で寿命に影響がありません。

- 実際には、OFFの時間が長くなるように1が多くなるように信号を設計します。

- [JVCKENWOOD 高速光無線LAN OA-M301]

- シャノン限界を達成するPole符号を使用するなどの新技術を投入していますが、LTEと比べ周波数利用効率が大きく向上したわけではありません

LEDの性能とパルス変調

西暦2000年頃、まだADSLは普及しておらずダイアルアップやISDNが主流で、Wi-Fiは産声を上げたばかり、携帯電話もやっと第三世代(CDMA)に移ろうとしている頃、1Mbpsの無線通信は十分高速通信と言えるものでしたので、LEDの点滅能力でも対応できました。当時、光無線LAN[4]といった装置も存在しており、電波よりも優位な時期もありました。しかし時は過ぎ、FTTHが当たり前、Wi-Fiは11n(現Wi-Fi 4)となり、携帯電話がLTEの時代となってくると、通信の「高速」と言われる速度は100Mbpsを超えるようになってきました。残念ながら、LEDによる光無線通信は100Mbpsの時代にはついて行けなくなりました。電波無線が軒並み先進的で効率的な変調(OFDM)を使用している中、無駄の多いパルス変調を使っていた光無線通信は速度に追いつけなくなったのです。そもそもLOSでしか通信できないという光無線通信の弱点もあるため、光無線通信は、市場を形成することなく高速通信の用途として使えなくなりました。

新しい変調

もう一つは、OFDMの広がりです。光によるOFDMの詳細説明は第3章で行いますが、とにかくOFDMにはメリットが多く、通信の高速化には欠かせない「究極の」変調方式です。しかし、OFDMはこれまでの変調よりも計算量も多く、ハードウエア的な実装が大変でした。数が出る事が決まっている携帯電話やWi-Fiはいち早くチップ化でき、OFDMの恩恵にあずかれました。時が経つにつれ、他のそれほど数が出ない通信機においても徐々にOFDMが広まっていき、光無線通信という「ニッチ」な技術でもOFDMの恩恵を受けられるようになりました。帯域幅が実用上ほぼ無限に取れる光無線通信においてはOFDMの高速化のメリットを得ることができます。しかも、OFDMはパルス変調と比べLEDの性能を大幅に引き出すことができ、LEDでも100Mbps超の通信ができるようになりました。そして、2011年に発表されたLi-Fiにより、照明と通信が融合できるという可能性が発表され、再び光無線通信が注目をあびるようになったのです。

2. 光無線通信の種類

4つの光無線通信

光無線通信はリモコンやマイクのようなものから、衛星と通信するものまで様々な種類があります。その中でデジタル通信(言わばIP通信)することを目的とした光無線通信はおおよそ4つに分類することができます。本章ではその4つの光無線通信の用途や技術の違い、最近の動向について説明いたします。

4つの光無線通信は次の通りです。

バックホール型

- 1対1か1対少数の通信

- おもに地面に対し水平方向

- 高速通信

光ID型

- インジケーターLEDなど通信目的でないものと通信

- 受信側はカメラ

- 低速通信

Li-Fi型

- 1対多数の通信

- 照明などが通信装置になる

- 高速通信

FSO型

- 地上と衛星、衛星間など宇宙を含めた通信

- レーザーを使った通

- 中速通信

次項以降に、それぞの詳細を記載します。

バックホール型

- 1対1か1対少数の通信

- おもに地面に対し水平方向

- 高速通信

製品例

三技協 LED Backhaul(R)

概要

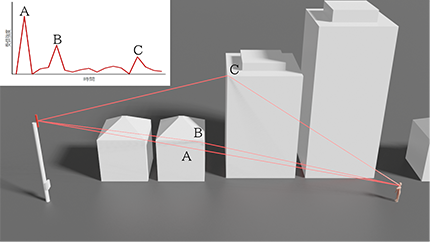

携帯電話基地局、Wi-FiのAP(アクセスポイント)とインターネット回線を結ぶバックホールや、監視カメラ、遠隔操作など機器間を繋ぐバックホールとしての用途で使われます。また、IrDAのようなごく短い機器間の通信や、水中の通信などもバックホール型として分類されます。

技術要素

一部のFA、IoT用途向けのものには一方向通信のものがありますが、近年はあらゆるものがIP通信となってきているため、双方向通信(二重通信)であることが多くなっています。双方向通信タイプは、現在、WANの分類となるIEEE802.15.13という規格で標準化が進められています。

Li-Fi型

- 1対多数の通信

- 照明などが通信装置になる

- 高速通信

概要

技術要素

地面に垂直に通信すると言うことで、屋外で通信する場合は太陽光が最大の干渉源となります。残念ながら、現状では太陽光を画期的に防ぐ方法は無く、それ故Li-Fiは屋内での使用が前提となります。

Li-Fiは照明型であるため白色光で通信するのが望ましいです。しかし、かつてのLED照明は青色LEDを黄色蛍光体に当てるだけの擬似的な白色光でしたが、最近のLED照明は自然な白色光を再現するために複数の蛍光体やLEDによる繊細な調光を行っています。LEDの照明としての性能と、点滅を含む通信としての性能を両立する、すなわち、色彩を保った上で高速通信を行うことは難しくなりました。そのため、照明機能は有せず、赤外線や紫外線など不可視光を使って通信するLi-Fi装置も増えてきています。

Li-Fiは1対Nの通信を前提とするため、(光通信技術そのものとは別に)マルチアクセス性能やハンドオーバーといったモビリティ性能も求められます。それら機能も含めWi-Fiの接続プロトコルに合わせるべく、現在はIEEE802.11bbという規格で標準化が進められています。

光ID型

- インジケーターLEDなど通信目的でないものと通信

- 受信側はカメラ

- 低速通信

概要

技術要素

FSO (Free Space Optics) 型

- 地上と衛星、衛星間など宇宙を含めた通信

- レーザーを使った通信

- 中速通信

実例

NICTによる国際宇宙ステーションとの[通信実験]

概要

近年、超小型衛星などの影響で衛星数が爆発的に増えてきた影響で、衛星が使える周波数は不足の一途を辿っています。衛星が使う電波は国際的な取り決めの上割り当てられるため、他の電波と比べてもステークホルダーが多く、割当帯域を増やすは困難を極めます。そういった事情もあり、自由に使える光無線通信のニーズは、衛星の数が増えるのと同じく劇的に増えています。

技術要素

地上と衛星の通信においては、距離が長い分、変調などの通信方式よりも、大気中の散乱・減衰・屈折の変化のほうが影響が大きくなります。特に、雲が出ると通信ができなくなってしまうことから、それを回避する方法(例えば複数の地上局を用意する等)も必要となります。

- Harald Haas TEDGlobal 2011 : [Wireless data from every light bulb]

- Wi-Fiの語源の「Wireless Fidelity」から、Li-Fiは「Light Fidelity」の略が正式。

3. 光無線通信の技術

本章は、電波による無線通信と光無線通信の違いを説明します。光の世界では、光の周波数(色)を表す場合、通常波長(単位はナノメートル)が用いられますが、本章では電波通信を基準として比較説明するため、あえて周波数を用いて説明しています。ご了承下さい。

変調

周波数の考え方

一方、光無線においてはLEDが発振器となります。LEDはエネルギーの変化により物質を光らせる装置です。LEDが周波数(つまり色)を変えることができるのは、素材の違いによるものだけです。電気的に周波数を変えることはできません。また、物質を光らせているという特性上、LEDからは特定波長の正弦波が出ているわけでは無く、位相の揃わない光が、ある程度の範囲の周波数の範囲にバラバラに出ているのです。例えば、通常の赤外線LEDだと、20THz(テラヘルツ)以上もの帯域幅で光が出ていますが、これでもLEDは発光素子としてはとても狭い周波数幅の光しか出ないと言われています。これだと搬送波周波数などあってないようなものですから、残念ながら光は混合器で周波数を変えることができません。

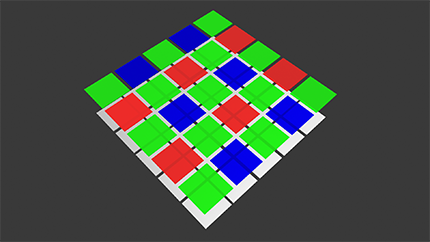

一方、光無線通信の受信側を考えてみます。光無線通信の受信側は、ほぼフォトダイオード(PD)か、それに準ずる装置で構成されます。PDは、光電効果により光のエネルギー(=受信電力)を取得する装置です。PDによって得意とする周波数がある、いわゆる周波数特性といったものは存在しますが、周波数を感知することはできません。CCDやCMOSなどのカメラセンサーは色を取得しているように見えます。しかし、CCDもCMOSも中身は小さなPDの集合体です。カメラセンサーの1画素にあたる「3つの小さなPD」に赤、緑、青それぞれのカラーフィルタを掛けることにより、赤色、緑色、青色の光の強さのみを測定しています。つまり、微細な色を再現しているように見えるカメラも、精々赤、緑、青のような「ざっくりとした」周波数の区分けで受信しているだけで、電波のように正確に周波数単位で受光している訳ではありません。プリズムや回折格子等での分光も可能ですが、機器に精密さ(=高額)を必要とする割りには結局は電波レベルからみれば「ざっくりとした色分け」程度しか分解できません。つまり現在の技術ですと、光無線通信では電波のように周波数を特定して受信をすることはできない[1]と言えるでしょう。

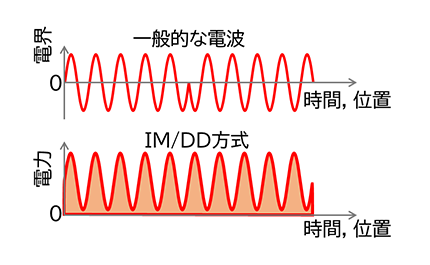

光無線通信の変調

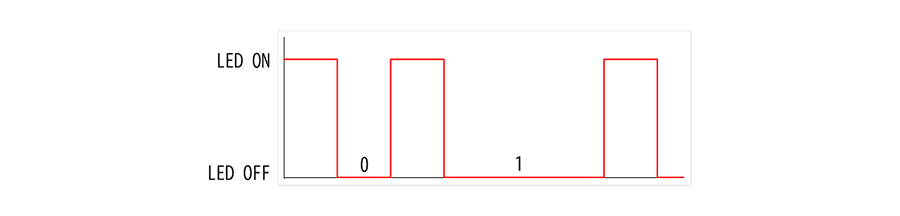

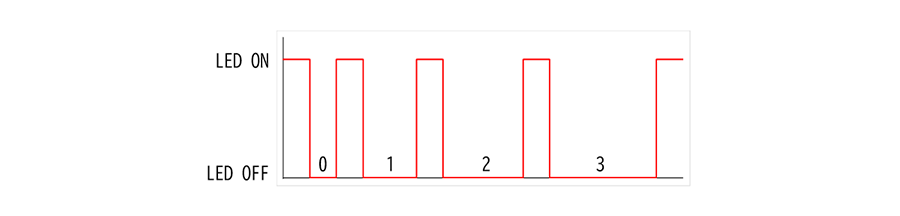

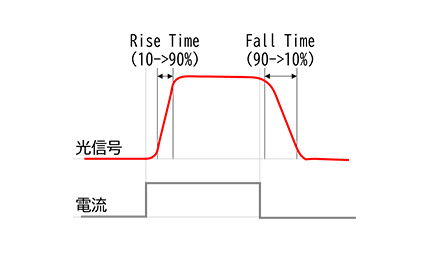

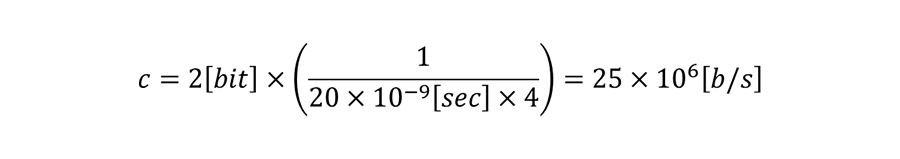

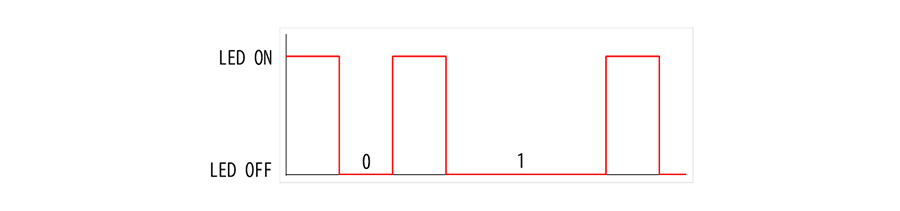

パルス変調

LEDの光は、p型半導体とn型半導体の接合部での電子の移動により、電気エネルギーが光(と熱)に交換され、放出されたもので、「自然放出」に分類されます。消えている状態から、完全に点灯するまでの時間、そして点灯状態から完全に消えるまでの時間、すなわち点滅時間は人間の眼には見えないほど短いとは言え、通信にとってはそれなりに長い時間になります。LEDに電流が流れてから、10%の光量から90%の光量にまで光るまでの時間をOptical Rise Timeとよび、その逆に電流が止まってから光が消えるまでの時間をOptical Fall Timeと呼びます。この値は、電流量やLEDの温度などでかなり変動しますが、現在のかなり高速と言われているLEDであってもそれぞれおよそ10ns(ナノ秒)程度かかります。つまり、点灯から消灯まで最低でも20nsはかかります。最大出力を半分にすればOptical Rise/Fall Timeが小さくなりますが、その分ノイズに弱くなり折角のパルス変調のメリットが低下します。

ISIは、反射波、回折波などが多くあるマルチパス環境下で発生します。送信された光は、様々なパス(経路)を通り受信点に到達します。その中で最も受信強度が強いパスから来た光、これは多くの場合最も速く到達する光である事が多いですが、その光を通信機は受信信号として使いたいと考えます。しかし、反射などパスの違う光が、その強い光から少し遅れてやってきて、しかも、それらは全て強力なノイズとなります。

現代の光無線通信

- 周波数利用効率

- 周波数帯域幅(もしくは使用するサブキャリア数)を柔軟に変更できる

- ISIに強い

- 低周波数ノイズに強い

いずれも無線通信にとって非常に重要な要素であり、これら特長があるからこそOFDMは様々な高速無線通信に採用されているのですが、実はこのうちの1.と2.は帯域が自由に使える光無線通信においてはさほど重要な要素ではありません。しかし、3.と4.は光無線通信においても非常に重要な要素です。

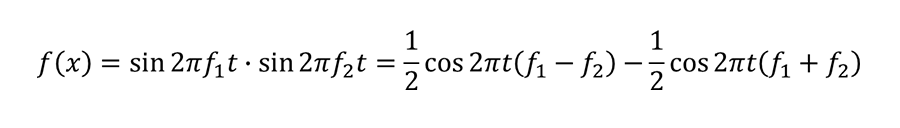

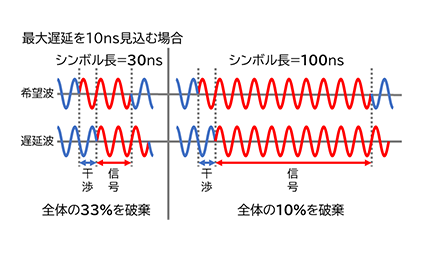

ここで、OFDMが何故3.と4.の特長があるのか簡単に説明します。OFDMは数多くの狭帯域通信を(逆)フーリエ変換によって1つにまとめることにより、全体として高速通信する技術です。サブキャリアと呼ばれる一つ一つの狭帯域通信は低速な通信ですが、それが沢山あるため高速に通信できます。サブキャリア単位で見ると低速通信のため、シンボル長(一つの信号を送るのにかかる時間)が他の高速通信、例えば直接拡散するCDMA等に比べて長くなります。シンボル長が長いということは、それだけ大きな時間的なマージンを取ることができることを意味します。時間的マージンがあればISIの影響は小さくなります。例えば、図のように10nsの遅延を想定しなければいけない場合、シンボル長が30nsだと、通信時間の33%をガードピリオドとして破棄しなければなりませんが、シンボル長が100nsあれば、破棄するのは10%で済みます。この様に、同じ通信速度であればシンボル長が長いほどISIの影響が少なくでき、シンボル長が長くなるOFDMはそれだけISIに強い通信であると言える[2]のです。

これら2つのメリットがあるため光無線通信にもOFDMが使えればいいのですが、「強さ」でしか通信できない光無線通信ではそのままではOFDMが使えません。仕方が無いので、光無線通信では光の「強さ」にOFDM信号を載せます。これにより、3.と4.の特性を活かした光無線通信が可能になります。この光の「強さ」にOFDM信号を載せる変調方式、つまり前述のIM/DDにOFDMを載せる方式をDC(Direct Current)-OFDM(もしくはDC biased OFDM)と呼んでいます。DC-OFDMにより、パルス変調と比較にならないほど効率的な通信可能となります。

ただし、DC-OFDMはパルス変調の弱点である「ISIへの弱さ」を解消するものであっても、もう一つの問題点である「LEDの即応性の遅さ」を解消できるものではありません。OFDMは多数のキャリアを重ねる方式のため、シンボルのパターンが多く、他の通信と比べピーク値[3]が高くなります。電波無線のOFDMでは線形性の高い増幅器を用いることが求められます。LEDでもそれは同じであり、ピークからピークに遷移する時間、すなわちOptical Rise/Fall Timeが短いことも必要ですし、電圧に対する発光量の線形性も必要です。しかし、それでも単純なパルス変調で高速化を目指す場合よりもLEDの即応性の影響は小さくなり、DC-OFDMはパルス変調と比較し相当な高速化が望めます。三技協のLED Backhaulでは、このDC-OFDMを採用し、パルス変調ではできなかった最大通信速度750Mbpsの高速通信を実現しています。

電波と光の異なる部分

LEDの出力と通信距離

LED照明を思い出して下さい。出力が大きい照明機器が使っているLEDはどうなっているでしょうか?複数個のLEDを使っている場合が殆どだと思います。LEDのシーリングライトだと、1台あたり100個以上のLEDが使われている場合あります。それは照明器具としては点より面で光らせた方が良いという理由もありますが、そもそもLED1つ当たりの出力があまり高くないため、照明としての光量を得るために複数のLEDを使う必要があるのです。LEDは半導体に電圧を掛けて光らせる装置で、電球や蛍光灯などのこれまでの光源よりも非常に効率よく発光できますが、それでもかなりの熱を放出します。そして、LEDは熱に弱いため、その熱が放出できないと寿命が著しく短くなります。技術開発が進みLEDの効率化、高放熱化、高耐熱化が進んでいますが、それでも小さなLED1つで照明に十分な光を出すのは難しいのです。LED照明器具(シーリングライト、電球)は、強い光を出すために、面積の大きなLEDを使用するか、複数のLEDを使用するか、もしくはその両方(面積の大きなLEDを複数個)を使用します。LEDで大きな光を出すためには「面積」が必要であると言い換えることができるでしょうが、このことは別にLEDに限ったことではなく、電球から最新の有機LEに至るまでほとんどの光源[5]で同じ事が言えます。小さい光源から強い光を出すのは難しいのです。

光はとても周波数が高い電波とも言えます。周波数がとても高いので、一般的に使われている電波より直進性がかなり高いです。そのため、光をまとめて真っ直ぐに飛ばすと、そのままあまり広がらずに真っ直ぐに飛びます。舞台などで使うスポットライトをイメージして頂くとわかりやすいでしょう。大きな会場ですと、かなり離れたところから演者に向けて光を当てますが、それでもスポットライトが当たる丸い範囲だけが明るく、その周辺は暗いままになります。スポットライトのように真っ直ぐに飛ばした光をコリメート光(平行光)と呼びます。このコリメート光は必要な場所にエネルギーを集中できている状態を意味します。したがって、光を遠くに飛ばしたいのであれば、このコリメート光を作れば良いわけです。

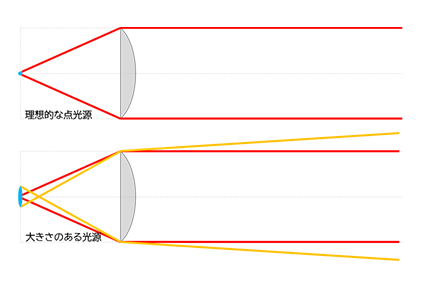

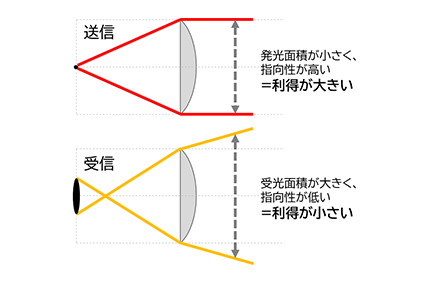

これまで説明したとおり、(おなじシステムだとして)光無線通信の通信距離を伸ばすのは、「LEDの出力」と「コリメート光」の二つのパラメータです。コリメート光は理想的なコリメート光、つまり全ての光が完全に平行になっている状態に近いほど、その利得が高くなります。コリメート光を生成するレンズは通常の球面レンズです。これはレンズの中心軸上にある光を平行にしますが、中心からずれた光は平行にならずに広がってしまいます。それは、中心からずれた光は、レンズに当たる際の角度が理想の角度と差異があるためで、中心から距離があるほど角度の差異が大きくなりコリメート光にならず広がってしまいます。この差異を小さくする方法は2つあります。一つは光源とレンズの距離を広げること、すなわち焦点距離を長くすることです。レンズまでの距離を広げることでレンズへの入光角度は全体に浅くなり、結果角度差異が小さくなります。もう一つは、光源を小さくすること。光源が小さければ小さいほど理想的な点光源に近付き、理想的なコリメート光に近くなります。ただし、光無線通信を考えた場合、どちらにも問題点があります。

焦点距離を広がる方法を採った場合、これは物理的な距離を取ることになりますから装置のサイズが大きくなります。そして、焦点距離を広げることは、レンズに入る光の量を下げることでもあります。コリメート光になるのは、光源からレンズに当たる光だけです。同じレンズ径であれば、レンズを透過する光の量は焦点距離の二乗に反比例します。つまり、コリメート光にするため焦点距離を倍にすると、レンズを透過するエネルギーは1/4になってしまうのです。このエネルギーの減衰と、焦点距離を伸ばすことによる利得の向上、そして装置が大きくなることのデメリット、これらを総合的に判断して決定する必要があります。

光源を小さくすることそのものはメリットしかありません。しかし、LEDの特性上、出力を上げるには光源面積を広げなければなりません。光源面積が小さく、且つ高輝度のLEDが望ましいことに間違いありませんが、光源面積を取るか、出力を取るか、これらは結果的にどちらがコリメート光成分の出力が大きくなるかで決定する必要があります。ただし、高速通信まで考えた場合、出力が小さい方が、電流幅が小さくなる分LEDの反応速度が速くなる可能性が高く、高速通信には有利になるということを考慮しておく必要があります。

送信と受信の差

太陽光の存在

光無線通信の場合、通信以外の干渉が大量にあり、誰も監視していません。皆様に見えている光も含めて干渉源は沢山あります。家の中には30~40Wの出力をもつ装置が何個もあり、自由に点灯しています。そして、特に影響が大きいのは太陽光です。この太陽光の影響により、屋外の通信を困難にしてます。まず、太陽光は圧倒的に強いです。照明用電気と比べて3桁、すなわち30dBほど強い光になります。ここまで強いと、いくら直流成分をキャンセルできるOFDMといえ無視できませんし、フォトダイオード含む受信系のダイナミックレンジを超えてしまうこともあるでしょう。そして、もう一つの問題点は、出している周波数が幅広いということです。大気の吸収特性により多少のでこぼこはありますが、赤外線から紫外線まで広い範囲にほぼ満遍なく強い光が出ています。そのため、太陽光は「帯域フィルタ」でカットすることができません。屋外での光無線通信は、太陽光のノイズが必ずあるという条件下で行う必要があります。

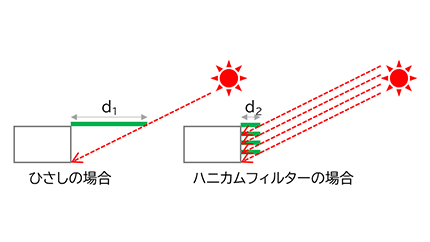

現状では、受信部に直射日光が当たる状況での光無線通信、特に高速通信は不可能に近いです。そのため、LiFi型のような地面に垂直方向で通信するシステムは、屋外では使えないと考えられています。 バックホール型のように地面に平行方向で通信するシステムであれば、直射日光を避けることは可能です。バックホール型でも受光素子(PD)に直接日光が当たる状況(つまり、通信方向に太陽がある状況)では通信ができなくなる可能性がありますが、殆どの場所では山や建物によって遮られ水平方向の日差しを受けないですし、そもそも朝日や夕日の光の強さは比較的弱いためさほど問題にはなりません。それよりも、受光素子に直接日光が当たらずともレンズに強い日光が当たることで、レンズで乱反射した一部の光が受光素子に当たる、カメラ用語でいう「レンズフレア」が発生する状況下においては、太陽光による干渉が大きくなりS/Nが大きく低下することがあります。それを防ぐために、これまでの機器は「ひさし」を付けていました。しかし、ひさしで完全に直射日光を防ごうとすると、長いひさしが必要となり装置サイズが大きくなってしまいます。例えば、東京において日差しの強い午前9時から午後3時までの直射日光を完全に防ぐことを考えてみます。その間の東京における太陽高度は、12月中旬の約13.8°が最低となります。レンズの直径が10cmだった場合、その直射日光を防ぐのに必要なひさしの長さは、レンズ直径の約4倍、つまり40cmになります。40cmのひさしというのは装置サイズに対してあまりに大きすぎます。 バックホール型光無線通信機である三技協のLED Backhaulでは、写真の照明でつかうハニカムフィルター(ハニカムグリッド)を用いて直射日光を防いでいます。バックホール型では、通信相手の機器がある程度遠くにある事が前提となるため、受光できる光は狭い角度の範囲(=ほぼ正面)から来るコリメート光に近い光になります。すなわち、信号を含む光はほぼレンズに対して垂直な光となるため、ハニカムフィルターのような垂直方向の光だけを通過させる装置を付けても信号強度はさほど落ちないのです。そして、ハニカムフィルターは角度の着いた光は全て遮光できます。そのため、太陽光であっても、正面に近い方向以外の、ほぼすべての太陽光を防ぐことができます。

- 光ファイバーの世界では、レーザーを使った同期検波方式も使われるようになっています。

- OFDMでは、単に時間的に空けるのではなく、CP(Cyclic Prefix)というシンボルの後ろ側を前に付ける方法により、ISIの影響がさらに小さくなります。

- OFDMは平均電力値と比較したピーク値(PAPR:Peak to Average PowarRatio)が高いと言えます。

- 例えば出力1W、100mで通信できる場合、出力を倍の2Wにすると通信距離は2^(1/2)=1.41倍の141mに伸びます。

- 例外はレーザーですが、それについては別の機会で。

- 目を守るための「アイセーフティ」基準があるため、一定の制限は存在します。

- 第三世代携帯電話にも免許は割り当てられたものの実用化されなかった「TD-CDMA」と、中国が開発した「TD-SCDMA」という2つのTDDシステムが存在しました。

- 電波でいえば、「FB比(Front Back Ratio)を極めて大きくできるので、機器間のアイソレーションが大きく取れる」といえます。

4. LED Backhaulの特徴

株式会社三技協が製造・販売しているLED Backhaul(以下LED BH)は、バックホール型光無線通信機機器です。送信素子として近赤外線LED、受信素子としてフォトダイオード(PD)を使用しており、通常2台のLED BHを正対させて、1対1の通信を行う装置です。本章では、LED BHの光無線通信機器としての技術的な3つの特徴を説明します。光無線通信自体の特徴については、第1~3章をご覧下さい。

概要

特徴1: 光学的性能

LED BHはできるだけ長距離で通信できるように、光をなるべく絞って真っ直ぐに飛ばすようにしています。できるだけ理想的なコリメート光(平行光)に近づけるため、出力は高くないですが素子面積の小さいLEDを使用していて、100mで直径1m程度のスポットを作る光を放出します。これにより、LEDによる光無線通信としては長距離である300mでの通信が可能になっています。

レンズは直径10cmという比較的大型のフレネルレンズを使っています。これは受信の利得を稼ぐためのものです。LED BHはレンズサイズの割りに焦点距離の短い構成になっています。そうすると、LEDは完全な無指向性ではないことからレンズに当たる時点で均等に光が分布せず、レンズ中央部の光が強く周辺部が弱くなります。したがって、焦点距離:レンズ径の比が小さい場合は、送信側の大きいレンズはあまり効果的ではありません。一方、受信レンズは、相手の機器がある程度の距離である限り、コリメート光に近い光が受信対象となるため大きい面積を効果的に使用することができます。

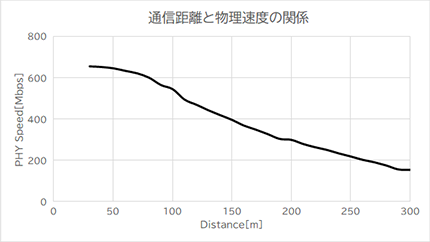

LED BHは適応変調を採用しており、S/Nの上下により通信速度も上下します。光も電波の一種ですから、電波と同じように距離によって減衰します。距離によってS/Nが低下するため、当然通信速度も通信距離によって低下します。LED BHは最大通信距離300mとなっておりますが、その時の物理速度は100Mbps程度になります。また、近ければ近いほど高速になるかと言えば、残念ながらそうではありません。2台の距離が近すぎる場合、サチュレーション(過入力)が発生し、速度が低下する場合があります。LED BHの通信距離と物理速度の関係はおおよそ以下の通りとなります。尚、これは屋内実験環境における測定結果ですので、実際の使用環境や光軸合わせの状況によって値は変化します。

特徴2: IEEE802.15.13とベースバンドチップ

| OCR/MHz | Clock cycle/ns | Frequency up-shift Fus/MHz |

N(Nsupported)/ clock cycles |

Max Gross datarate/Mbit/s |

|---|---|---|---|---|

| 25 | 40 | 12.5 | 128 (117) | 253 |

| 50 | 20 | 25 | 256 (245) | 530 |

| 100 | 10 | 50 | 512 (501) | 1084 |

| 200 | 5 | 100 | 1024 (1013) | 2192 |

| 400 | 2 | t.b.d. | t.b.d. | ca. 4000 |

| 1000 | 1 | t.b.d. | t.b.d. | ca. 10000 |

表 Numerology for High Bandwidth PHY(一部)

G.hnは接続に関するプロトコルも規定されていて、IEEE802.15.13もそれに準拠する形になっています。G.hnには接続のグループ化(メッシュネットワーク)、暗号化なども含まれており、LED BHにおいても、それを実装しています。例えば、LED BHにおいても1対複数の接続に対応しています(ただし、LED BHはバックホール型であるため意味の無い機能です)。光無線区間の暗号化はAES-128にて行われます。近年の暗号化技術としては高強度の暗号ではありませんが、そもそもバックホール型光無線通信の特徴として「光が広範囲に飛ばない」こと、そしてそもそもLED BHが同型機以外とは通信できないことを考慮すると、無線区間での傍受は現実的ではなく、十分に高い秘匿性を持ちます。

G.hn向けのベースバンドチップは、すでに数多く出回っており、実績があり動作も安定しています。光無線通信という新しい分野の装置でありながら、LED BHが安定して動作することには、このベースバンドチップが寄与しています。

特徴3: 通信

LED BHはIPを全く使用していないわけではありません。機器の設定用IPアドレスがあり、そのアドレスへアクセスすれば設定画面に入ることができ、QoS[3]やマルチキャストの設定ができます。こちらもスイッチングハブの設定画面と同じものとお考えください。仮に設定用IPアドレスが光区間で通信するIPアドレスからは通信できない値に設定されていた場合でも、設定画面には入れませんが光区間の通信は問題なく行われます。

光無線無線区間は無線のため、物理層ではエラーが発生します。しかし、通常の使用環境であれば、FEC(エラー訂正)及びARQ(エラー再送)によりMAC(L2)でのエラーは0、すなわちエラーフリーになります。エラー再送が間に合わないほどの大きなS/Nの変動があった場合にはエラーが発生する場合がありますが、LED BHを通常のバックホール型光無線通信機と使用している限り、エラーの発生を考慮する必要はありません。

ほとんどの光無線通信では、LOS(見通し内通信)が必要で、見通しがなくなると通信が切断されます。LED BHにおいてもそれはおなじであり、見通しがなくなると通信が切れます。LED BHは適応変調方式をつかっており、かつS/Nの変化に対し高速に追従しますので、レンズの一部が遮蔽される程度では切断はされません。また、前述の様にほんの一瞬(完全に)遮蔽される程度であればFECとARQによりエラーは回復されます。完全に遮蔽され、見通しがなくなる時間が一定時間(およそ200msec)を超えると切断となります。また、LED BHはイーサネットを無線化する装置です。そのため、双方向通信が必須で、送受信がともに通信できていることが通信可能な条件となります。LED BHの向かって右側が送信レンズ、左側が受信レンズですが、そのどちらかが完全に遮蔽されると通信は切断されます。

スペック

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 通信規格 | IEEE802.15.13 (Draft) |

| 中心波長 | 850nm 近赤外線 |

| データ通信速度(物理速度) | ベストエフォート型 最大 750Mbps 最大通信距離 300m |

| レンズ | 有効直径 100mm 専用フレネルレンズ |

| セキュリティ | AES 128 (ペアリング時) |

| 通信規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) |

| データ転送速度 | 100/1000 Mbps 自動設定 |

| データ転送モード | 全二重(Full Duplex)固定 |

| 端子 | RJ-45 プラグ (8極コネクタ) |

| 重量 | 2.6kg (AC アダプタ、スコープ含まず) |

| 外形寸法 | W262 × D158 × H150 mm 動作温度: -25~50度 |

| 動作環境 | 動作湿度: 100%(水中での動作は不可) 保存温度: -40~70度 |

| 電源電圧 | 本体直接接続: DC12V AC アダプタ: AC100~240V, 47~63Hz |

| 消費電力(Typical) | 本体直接接続: 15W ACアダプタ: 17W |

| 取得規格 | VCCI Class B (CISPR32) CEマーキング |

| 防塵防水性能 | 本体: IP67 ACアダプタ, 電源コネクタ: IP68 |

- Fraunhoferはドイツにある欧州最大の公的研究機関グループで、その中のHHI(Heinrich Hertz Institute)研究所はベルリンを本拠地とする通信の研究所です。日本で言えば情報通信研究機構(NICT)にあたります。

- ここで表記されているのは光無線区間の物理速度です。MAC(L2)での速度は物理速度の約80%となります。

- QoSのフラグはMACのペイロード(IPのヘッダー)に記載されますが、QoSに関係するデータ部分だけを見ており、IPヘッダー全体を見ているわけではありません。

PROFESSIONAL

光無線通信は、中核技術に精通した私たちにご相談ください!

LED Backhaul®は、当社が独自に開発した光無線通信システムです。

電波が使用できない環境でも安定した通信を可能にするLED Backhaul®の優位性や車間通信への展開も含め、次世代通信の可能性を技術的に支援します。