LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

【社内雑談】ガラケーの思い出 その1

記事更新日 2025年8月5日

はじめに

先日、FCNT(旧富士通)が、なんとらくらくホンF-41Fを発売すると発表しました。らくらくホンとは、富士通がNTTドコモ向けに出していたシニア世代向けの携帯電話で、大きなボタン、シンプルな機能など誰でも操作できるのが特徴です。かつては、端末売上ランキングの上位に常に位置した程の「売れ筋」であり、富士通の携帯部門の屋台骨とも言われていました。”らくらくホン”という呼び名はドコモの製品名だったのですが、auやソフトバンクでも同じようなシニア携帯が出され、日本においてはシニア携帯=らくらくホンと認識されるにまで至りました。

らくらくホンはもともとガラケーでの展開でしたが、iPhone登場以降はらくらくホンもスマホ化の波には逆らえず、2012年に「らくらく”スマート”フォン」と名前を変えスマホ化したのでした。しかし、らくらくスマートフォンは当時のAndroid端末の出来の悪さも相まって期待ほど売れず、シニア層はどんどんとiPhoneに流れていきました。iPhoneは、ガラケーに比べれば操作が直感的であり容易で、何より周りにサポートしてくれる家族、友人が沢山いた(iPhoneを持っている人が沢山いた)ということも大きかったようです。

らくらくホンの勢いはなくなった富士通は、携帯電話端末部門を分社化し、さらに数年後売却。端末部門は富士通資本ではなくなりFCNTと社名を変えました。そして、事業は難しさを増していったようで2023年5月には民事再生法適用にまで追い込まれました。しかし、PCでおなじみの中国レノボがFCNTを救済することを発表、現在FCNTはレノボグループの一員として活動をされています。

そして冒頭のニュースに繋がるのですが、FCNTは令和のこの時代に、なんと「ガラケー」タイプのらくらくホン、つまり純正らくらくホンの発売を発表しました。8月上旬発売となっているため、この記事が出る頃にはもう発売しているかもしれません。(筆者注:その後、どうやら発売時期が8月下旬へ変更された模様。)

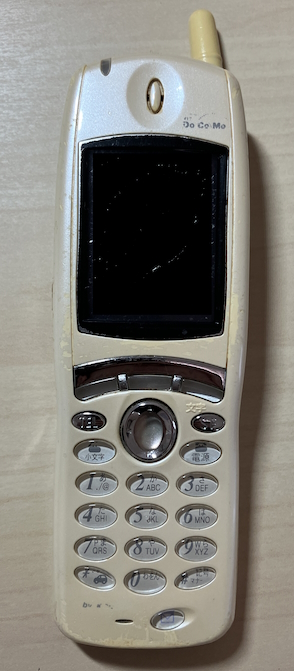

というわけで、今回は令和のガラケー発売を記念して、ガラケーの思い出について語っていきたいと思います。尚、「ガラケー」は、正式には「フューチャーフォン」と呼ばれておりますが、今日のテーマを考えると「ガラパゴス携帯」の略の「ガラケー」と呼んだ方がふさわしいと思いますので、「ガラケー」という呼称で統一させていただきます。

いつものことですが、このブログは個人の見解で、会社としての方針では決してありません。個人が勝手に書いているものだとしてお読みください。尚、各企業・団体の敬称は省略させていただきます。

今回は前編(その1)です。後編(その2)はこちらから。

らくらくホンは受け入れられるのか?

社員A(以下A): さて、FCNTが、なんとガラケーでらくらくホンを出すそうです。なんと、ガラケーのらくらくホンは6年ぶりということですが。

社員B(以下B): その前にさ、6年前のらくらくホンがF-01Mという機種なんだけど、6年前の機種であっても当時では考えられない面白スペックなんだよ。

A: なんですか、その面白スペックって?

B: 先日まで長々と、BluetoothのLE Audioの連載をやってたけど、そこには「BluetoothのコーデックはSBCが必須とはなっているけど、事実上のデファクトスタンダードはiPhoneが対応するAACだ」ということが書いてあったと思う。それで、このF-01Mは当時としては普通のBluetooth4.2で、ちゃんとヘッドホン用プロファイルであるA2DPにも対応している。しかし、このF-01Mの公式スペックを読んでみるとA2DPのコーデックはSBCのみでAAC対応していない模様。これはA2DPで音楽を聴かせる気はないという仕様だ。おそらく、補聴器のために形だけ対応したって感じかな?一方で、その当時すでに対応機種なんてなかった赤外線通信(IrDA)が残っているとかね。IrDAは機能的にBluetoothに絶滅させられたと言っていい規格だから、なんかちょっと面白い。

A: IrDA対応ですか・・・ 確かによく分からないですね。これを割り切りと言っていいのでしょうか?

B: 割り切りだよ。だって、Wi-Fiも2.4GHzにしか対応していない。ここもWi-Fiなんて最低限繋がれば良いんだ、という割り切りが見える。たしかに、ガラケーの通信が高速であっても、さほど意味はないからね。

ちなみに、最新のF-41Fも、流石にIrDAは搭載していないけど、引き続きWi-Fiは2.4GHzのみ。Wi-Fiも7まで出ているこの時期に、敢えてのWi-Fi4だからね。

A: 2025年に2.4GHzのみですか。思い切ってますね。Wi-Fiで通信させる気はなくて、いわゆる”LTEで十分”って奴ですね。

B: ちなみに、らくらく”スマートフォン”の方は、A2DPもAACどころかLDAC※1にも対応しているし、Wi-Fiも5だし、そもそも5G対応だから、どっから見ても普通のスマートフォンだ。

ということは、今度のF-41Fは、今現在らくらくスマートフォンじゃなくて、あえてらくらくホンを使っているシニア層の買い換え先として発売するってことなんだろう。もう、古い機種だと電池もへたっているだろうし、さらに前の機種だとVoLTE非対応で通話が出来なくなった機種※2もあるだろうしね。

A: ですね。

B: でもさ、自分の周りの高齢者に、いまだにらくらくホンを使っている人っていなんだよね。自分や妻の両親年代というと相当な高齢者になるわけだけど、みんなiPhoneに乗り換えた。まあ、自分の親はKindleで本を読んでるITリテラシーの高めな老人なんでiPhoneを使うのは不思議じゃない。でも、妻の親は自宅にインターネット回線がないほどのデジタルに疎い人なのに、やっぱりiPhoneを使っているよ。以前はau版のらくらくホン(笑)を使ってたんだけど、結局iPhoneに買い換えた。

A: なんででしょうか?やっぱり、よく言われるように、子供や孫もiPhoneを使っているから、操作のサポートしてくれやすいっていうのが大きいんでしょうか?

B: もちろん、大きいと思う。だけど、それはAndroidじゃない理由で、スマホにする理由ではない。うちの親達がガラケーを捨ててスマホにする一番の理由はLINEの存在だね。これも以前書いたけど、スマホの普及でキャリアメールが死に体になってしまったから、孫の写真とか送るのはどうしてもLINE経由になっちゃうのよ。高齢者はGmailやプロバイダーメールなんて使えないから、連絡はLINEでしかできない。さらに、それに加えてLINE通話もあるからね。LINEの画面から発信できて、しかも無料だから、もはや普通の電話なんて使わない。この便利さがあるから、当然子供や孫だけじゃなくて、友達同士、つまりお年寄り同士もLINEで繋がってるようだ。だから、子供や孫が「スマホの操作だけじゃなくて、LINEの設定や操作についても教える」というのがよくある光景って事だ。

A: 確かに、私も自分の親と連絡取るのはLINEですし、親からLINEの設定について質問されることはありますね。まあ、自分の親世代ぐらいだと、まだらくらくホンって感じではない、というのもありますが。

B: 団塊の世代ぐらいでも、すでに連絡はLINEが基本になっているみたいだから。高齢者の集まる会合の連絡とかも、下手すりゃLINE経由だ。

A: そうですか。そうなると、今更ガラケーらくらくホンを出しても、あまり売れないのではないでしょうか?

B: 上記記事の中にもあるけど、どうしてもガラケーが良いとか、視覚障害で物理ボタンが必要という方にはらくらくホンしかないんだと思う。もっとも、かつてのように何百万台売れるって話ではなくて、ニッチな市場になってしまったけど。

ただ、視覚障害の方は別としても、単にガラケーが良いから選んだという人に対しては、先ほどの友人や子供達のLINEを使えという同調圧力がかかっていくので、「次もらくらくホンを選ぶ」という率はじわじわと下がっていくのだと思う。だから、FCNTにとっては、そういう人達に「らくらくスマートフォン」を選んで貰うよい方法があれば良いんだけどね。LINEは、別にiPhoneじゃなくてもよいんだから。

A: そうですね。FCNTもサポート電話とか、詐欺対策とかいろいろとやっているみたいですけど、それだけで”iPhoneでいいや”勢を動かすのは難しそうですね。何かあれば良いのですが・・・

ガラケーの序列

B: ところで、今日話したかったのはらくらくホンのことじゃない。携帯メーカーの話だ。らくらくホンを出していたのは元々富士通だったんだけど、いまはFCNTと言う会社だ。このFCNTという名前は、富士通コネクテッドテクノロジーズの略だったんだけど、富士通がFCNTを投資ファンドに売却したために富士通資本ではなくなり、FCNTという略称が正式な社名となった、という経緯がある。

A: FCNTは富士通××ではなくて、アルファベットが正式社名なんですね。Fと付いているし、富士通資本が完全になくなっているとは知らなかったです。

B: FCNTは投資ファンドに売られた後、2023年に一旦倒産してしまったんだ。その後、PCでお馴染みの中国レノボがFCNTを引き取ったんだけど、引き取ったのはFCNTのコンシューマ向け部門だけで、法人向けソリューション部門は引き取らなかった。このとき、取引のあったうちの会社でも一部影響が出たと聞いている。

尚、FCNTのグループ※3は、スマホの開発・販売のFCNT本体と製造部門のJEMS※4で構成されていたんだけど、FCNTのグループ全体が会社更生法適用の対象になった。その時、FCNTは上記の通りレノボに、JEMSは国内の投資ファンドに救済されたことで、それぞれの会社は今も存続している。ただし、報道によるとだけど、製造のJEMSではもうFCNTの携帯を作ってはいないようだ。

A: もともと同じ富士通だったのに、完全に袂を分かつ形になったということですね。

B: ただね、一旦倒産したとは言えFCNTはまだ良い方なのよ、携帯電話端末製造部門の末路としては。だって、会社は存続していて、まだ携帯電話を発売しているんだから。多くの会社では事業ごと消滅しているんだからね。おそらく、FCNTの存続を支えた資産の一つがらくらくホンシリーズだったと思う。らくらくホンがなければ、どこかのタイミングで部門、会社がなくなっていた可能性もあった、と私は考えているよ。

A: そうかもしれませんね。他社を見ると、結局携帯電話端末の製造販売から撤退し、解散してしまった会社や部門が多いですものね。最近だとKDDIの親会社でもある京セラとか。

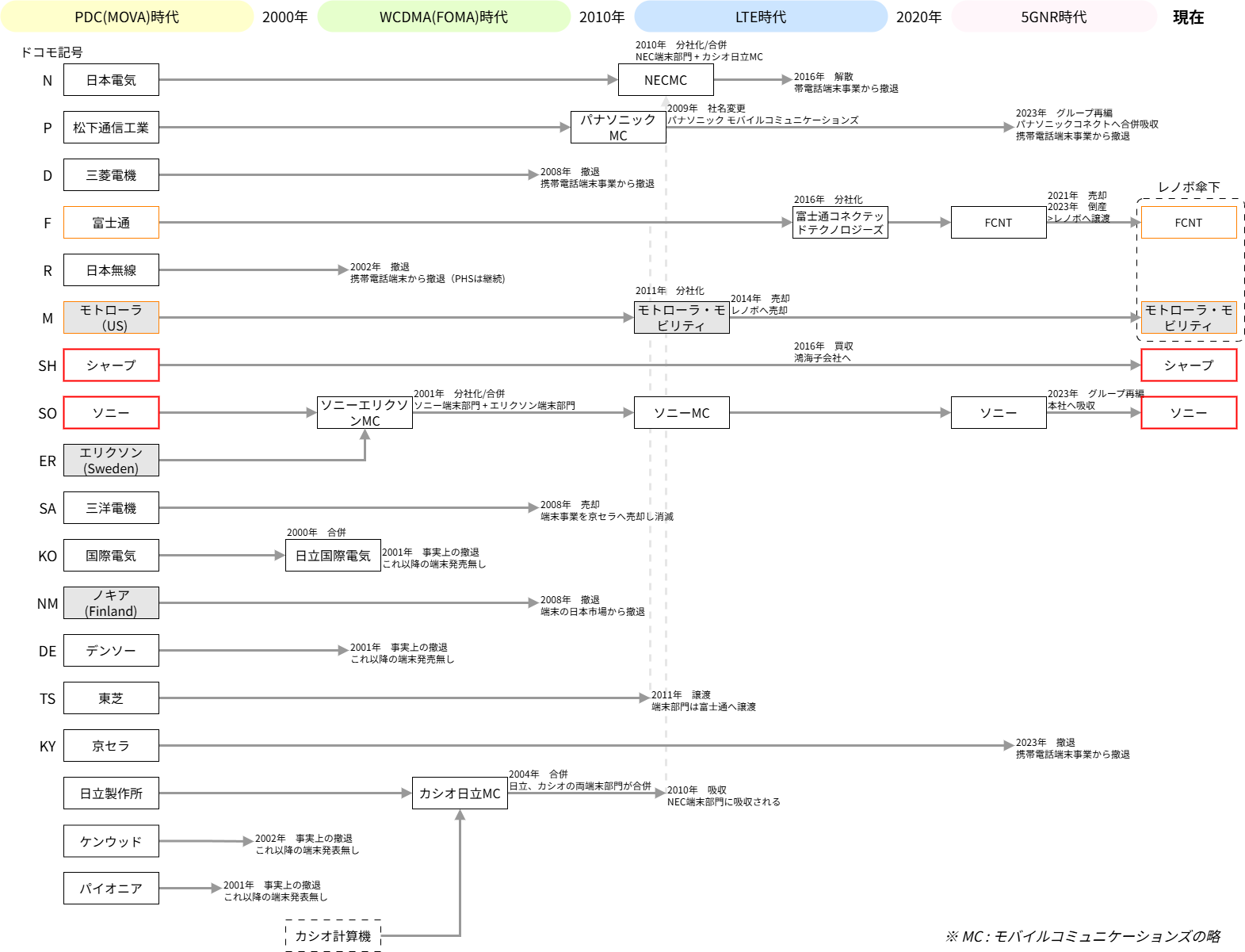

B: そう。というわけで、ちょっと頑張って作った図がこちら。携帯電話端末メーカーの推移って奴です。(注:別のタグで図を見ながら記事を読んでいただくことをお勧めします)

A: おっと、いきなり大きな図ですね。

B: 第二世代PDCの時に端末を出していたメーカーが2000年以降どうなっていったのかを表した図だ。左側にメーカーがずらっと並んでいる。これらの会社は、すべてPDCの時に端末を製造・販売していた会社だ。PDCは日本にしかないから、事実上日本向けの携帯端末を作っていた会社ってことになる。尚、グレーにされているのは海外の会社で、一応3社ほど参入していた。いずれも、基地局を作っていた関係で、日本向け端末を作った会社になる。

私としては可能な限り調べたけど、抜けはあるかもしれない。抜けがあっても趣旨は変わらないんだけど、もしあったらご免なさいということで。ちなみに、沖電気の様にアナログ時代のみ端末を出していた会社とか、鳥取三洋やサムスン、Appleのような2000年の第三世代(CDMA)開始以降に日本で端末を出し始めた会社は、この図には入れていません。

A: 下の方を見ると、昔はオーディオでおなじみだったケンウッドとかパイオニアとかも出していたのがわかりますね。今や両社とも・・・ ですが。

B: ケンウッドはトランシーバーを作っていた関係から携帯電話端末にも参入したんだと思う。ちなみに、ケンウッドの携帯端末は私も使っていたんだけど、アンテナピクトが別液晶になっているというギミック以外は、別に普通の端末だったな。

パイオニアもトランシーバーは作っていたけど、こちらはどうなんだろう?ケンウッドほど無線が得意じゃなかったし、何より謎のAppleマッキントッシュ互換機とか出していた時代だからね・・・ でも、パイオニアのガラケーはそのApple並に先進的だったんだよ。1996年というiPhone登場の10年以上前に、全面液晶の端末DP-211シリーズを出していたんだ。いまでいうスマホの先取りみたいな端末。それに加えて、携帯電話絵文字の元祖とも言われている。今考えると、何から何まで先取りしていたから、「惜しい端末」として後世まで語り継がれているよ。

A: そんなものを出していたんですね。ところで、図の中でメーカー名の左にあるアルファベットは何ですか?パイオニアやケンウッドには付いていないですが。

B: NTTドコモのメーカー記号だね。ドコモは端末を出すときの製品名に、NECなら"N"を付けて、例えば「N501i」とかいう製品名にしていたんだ。ドコモの端末は、先頭のアルファベットでメーカーが分かるようになっていた。これは今も続いていて、らくらくホンがF-01MやF-41Fという番号なのも、FCNT(富士通)の”F”を意味している。

尚、図中アルファベットが付いていない会社は、ドコモで端末を出していなかった会社ということになる。そう考えると、当時参入していたほとんどの会社が、何らかの形でドコモ向け端末を出していたことがわかるね。

A: なるほど、そうなんですね。あと、アルファベット一文字と二文字の違いは何ですか?"S"とかは、ソニーとシャープが被っているから?と思ったんですけど、被っていない国際電気のKOとかもありますし。

B: これね。一文字の会社はNTTが電電公社の時代から携帯電話に貢献したメーカーであることを意味している。いわゆるNTTにとっての中核企業って奴だね。また、同時にNTT純正ソフトウエアを使っているということも意味していたようだ。だから、図でいうところのNECのNから日本無線のRまでの5社は特別扱いなんだよ。Mのモトローラはよくわからん。インフラ側で技術提供していたからってことになっているけど、そもそも当時からモトローラはKDDI系の方と関係が深かったし、端末もそっちでばっかり出していたしね。とにかく、Mを含めた一文字記号の6社は特別扱いという認識だ。

だから、当時のドコモの端末はN201とかP502iとか、一文字記号の方が、SH505iとかの二文字よりなんとなく格好いいというか、格上感があったようだ。私は全く気にしていなかったが。

A: そんな、メーカーの序列みたいなものがあったんですね。

ガラケーの苦境

B: しかしね、そんな特別扱いされていた6社の結末を見てくださいよ。Fの富士通とMのモトローラは、端末販売こそしているけどどちらも元の会社とは全く違う形になってレノボ傘下だ。他の4社は、携帯電話端末事業から撤退してしまった。

A: 厳しい世界ですね。ガラケーからスマートフォンへの流れに乗れなかったんでしょうかね。

B: もちろん、それは大きいよね。日本のメーカーじゃないけど、第二世代の時は売上世界一位だったノキアが、スマホの流れに乗り切れなかったばっかりにあっという間に消滅したぐらいだから、もっと規模の小さかった日本メーカーなんてひとたまりも無い。

A: 日本の各社は、どうして素早くスマートフォンに切り替えられなかったんでしょうね?例えば、同じくスマホ前から大手だったサムスンは、スマートフォンへ素早く切り替えて、今もその地位を守っています。

B: 何故、そうなったのかは色々と理由があると思うけど、改めて上の図を見ると何となく見えてくるものがあると思うんだ。例えば、iPhoneが世界で発表されたのは2007年、日本発売は翌年の2008年だ。そして、スマホが優勢となるのはさらにもう少し後で、2013年頃にガラケーの販売台数と逆転したと言われている。だから、iPhone日本発売の2008年時点だと、当然ガラケーも大量に販売されていた。しかし、よく見るとスマホ優勢になる前に撤退している会社が結構あるんだよね。

A: そうですね。例えば、三菱電機なんて"D"の番号を貰っていて、端末は売れていたはずなのにきっちり2008年に撤退していますね。

B: 三菱の撤退は、もちろんN、P、Fに比べて売れていなかったというのもあるんだけど、ガラケーの端末の開発コストが上がりすぎたということも大きいんだよ。

A: 開発コストですか。確かに、ガラケーは高機能でしたからね。開発費は上がりそうです。

B: そうなんだよ。元々携帯電話なんて、電話とSMSのような簡単なメールだけに対応していれば良かったんだけど、ドコモのi-modeや、シャープが発明した写メールのせいで、ガラケーはどんどん高機能化していった、という歴史は何となく知っていると思う。

A: はい、何となく分かります。

B: Webも動く、アプリも動く、ゲームも出来て音楽も聴ける。写真も撮れるし、動画も撮れるし、それらが再生できる。おサイフにもなる、それなのに電話だから、安定して動作しなくちゃいけない。末期のガラケーは、もはやPC以上の高機能端末になっていたんだ。そうなると、本来であれば、それら機能を統合してちゃんと動かすようにする、まさにPCのWindowsのような細かい機器の違いを吸収できる汎用OSが必要だったんだ。でも、流行に合わせて徐々に追加されていく機能のせいで、増改築を繰り返す旅館のように、継ぎ足し継ぎ足しで各社無理矢理動かしてきちゃったんだよ。

汎用OSを作らずに、ただの携帯電話を動かしていた時とさほど変わらない薄いOS、しかもメーカーそれぞれがオリジナルで作ったOSで動かしていたもんだから、新機種が出る度、そして新機能が追加される度に、膨大なソフトウエア開発とそれに伴う機器検証やデバッグが必要になっていったんだ。うちの会社もそのデバッグ作業で結構なお仕事を貰っていたんで偉そうなことは言えないんだけど、その工数の大きさ、それによるデスマーチ具合は誰が見ても長続きはしないであろうという状況だったよ。

そんな状況からか、まず最初に日本無線や国際電気のような生粋の無線屋さん、そして先ほど話題にもなったパイオニアやケンウッドなどの無線が本業ではない会社は、開発について行けなくなり脱落していった。

総合家電で技術も資金もあった三菱電機も、国内での販売台数が伸びないことに加え、1端末あたりの開発費用が大きくなってしまったため、利益が全く出なくなってしまった。販売台数を稼ぐべく、海外に活路を見出したんだけど、そこも上手くいかず。そして、最終的に撤退ということになったと当時語られていた。

A: そんな事が起きていたんですね。

B: 三菱のみならず、日本勢の海外進出は結局どの会社も上手くいかなかった。理由は色々とあるんだろうけど、まさに「ガラケー」として変な進化をしてしまったために、無駄に高級・高額になってしまったというのも理由の一つとされるね。

話がちょっと飛ぶけど、当時の日本市場では、販売奨励金というか、月額の電話料金の中に端末料金を上手く混ぜ込む方式を採っていて、端末の価格が高くても購入しやすい状況にあった。当時の端末は、折りたたみだ、おサイフだ、特殊なギミックだ、何百万画素だ、ワンセグだ、とまあ高機能だったわけだけど、定価一括で買った人は誰もいないというか、定価を誰も知らなかったよ。

A: 0円端末とか、そんな奴ですよね。高級端末でも初期費用はすごく低かったんですよね。

B: そうそう。そのことの是非には触れないけど、日本にはそういった仕組みがあったから、かなりの高級な端末でも結構台数が出る市場だったんだよね。でも、世界では必ずしもそんな仕組みがあるわけではないから、そういった国では日本の高機能端末がそのままの価格、それこそ日本円で10万円に近い価格でショップに置かれるわけ。今でこそ10万は当たり前かもしれないけど、当時は10万なんていったら相当な高級機だよ。カメラなんて付いていないし、折りたためもしないけど、その代わり1万円かそれ以下という端末が多数を占める中、そんな高級端末を出したって、数は出ないよね。当時、私もよく海外へ行っていたけど、正直日本の端末に存在感はなかったし、売れているようには見えなかった。別に売れているノキアが良いとも思わなかったけど。

A: 高級機が売れないか・・・ 今で言う、日本でiPhoneのPro Maxの数が出ないのと同じですよね。

B: 当時、日本国内での端末は超高機能が求められるのに、それを海外でそのまま売ろうとしてもあまり売れない。それなのに、開発費はどんどんと上がっていくから、損益分岐点がどんどんと上がっていき、台数は出さなければいけない。こういった負のサイクルが回ってしまい、日本の端末メーカーは、どんどんと儲からなくなってしまったんだよ。

A: ただ、三菱電機に関しては、端末撤退がiPhone日本発売の4ヶ月前という、撤退するならこれ以上無い良いタイミングだったのが救いですね。

次回予告

次回、ガラケーの思い出 その2。ガラケーに苦しんだのは日本だけではない?かつて販売台数世界一だったノキアの話から、現在のスマホの状況まで、好き勝手に語っていきます。

※1; ソニーが開発した高音質コーデック。これに対応していると「ハイレゾ(Hi-Res)オーディオ」対応を名乗れる。

※2; LTEに対応していてもVoLTEに対応せず、音声通話は3Gで行う仕様になっている機種は、3Gサービス終了により通話が出来なくなった。NTTドコモは2026年3月31日に3Gのサービスを停止しており、音声通話は使えなくなっている。尚、完全な停波(電波を止めた状況)ではないため、2025年7月1日現在はサービスが使えない旨のガイダンスが流れている模様。

※3; FCNTの持株会社として、REINOWAホールディングスという会社が存在していた。REINOWA HDがFCNTとJSMEの株式を100%保有していた。

※4; ジャパン・イーエム・ソリューションズ(Japan E.M. Solutions)の略。以前は"富士通周辺機器株式会社"だったが、2018年に社名変更。FCNT向け以外では、「バルミューダフォン」も製造していた。尚、JEMSが民事再生法を申請したのは、バルミューダが携帯電話撤退を発表したすぐ後である。