LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

高校生でもわかる通信用語 #14

タワマン高層階は携帯繋がりにくいってなに?

記事更新日 2024年9月24日

はじめに

理系高校生や文系大学生でも分かるように通信用語を説明する「高校生でも分かる通信用語」の第14回です。

私は高所恐怖症で、低層アパートか一軒家にしか住んだことがない、というかそれ以外に住みたいとも思わないのですが、皆様はそうでは無いらしくて、世の中では高層マンション、通称タワマンの高層階が高嶺の花と言われています。それに、そもそも私には全く縁がありませんが、投資用としても非常に価値が高いようです。しかし、Twitter(X)などをみると、上層階では携帯電話が繋がりにくいという苦情も見かけます。折角の高級な部屋、素晴らしい眺めなのに、携帯電話は繋がらない・・・ しかも、携帯電話事業者にクレームを入れても、なかなか対処してくれないみたいで。

けどね、我々は知っています。「高層階の電波対策をするのはめちゃくちゃ難しい」ということを。

なんで、高層階の対策はむずかしいのか?関係者であれば誰でも知っていることですが、高校生や大学生には知らないことが多いと思います。今回は、なぜ高層階で携帯電話が繋がりにくいのか?を専門じゃない人にもわかりやすいように説明します。

携帯基地局は遠くへ飛ばさない

世の中のアンテナって、基本電波を電波遠くに飛ばすために存在するんですよね。これは、スマートフォンのみならず、テレビやラジオのアンテナもそうですし、人工衛星と通信するような巨大なパラボラアンテナでも同じです。しかし、携帯電話の基地局だけは違うんです。電波を飛ばさないためにアンテナを使うんです。

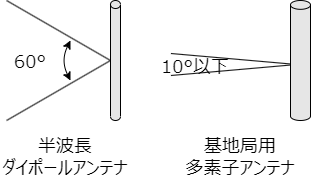

まず、通常のアンテナと携帯電話基地局のアンテナの違いから。半波長ダイポールアンテナと呼ばれる、最もよく使われるアンテナがあります。地面に垂直に立っている棒状のアンテナのほとんどが、これかこの親戚のアンテナです。この棒状の普通のアンテナは、垂直方向には60°ぐらいの幅で電波が飛ぶ※1ようにできています。一方で、携帯電話基地局でよく使われるアンテナは、その性質からちょっと特殊な構造です。小さなアンテナが沢山集まったようなアンテナで「多素子アンテナ」とも呼ばれています。この多素子のアンテナは、垂直方向に最大でも10°ぐらいしか飛びません。周波数にもよりますが、電波の飛ぶ範囲がもっと狭い場合の方が多いでしょう。このように電波が飛ぶ範囲を狭めるとその分電波が強くなるというのは本シリーズの指向性の回でも書きました。範囲を狭めると電波が強くなるわけですから、普通に考えると、棒状のアンテナより基地局用の多素子アンテナの方が、電波が遠くまで飛ぶはずです。でも、基地局用多素子アンテナは、その能力を電波を飛ばす方向には使うのではなく、次のような使い方をする場合が多いのです。

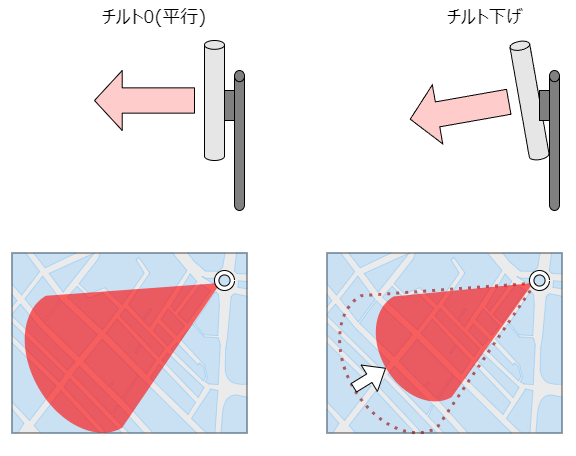

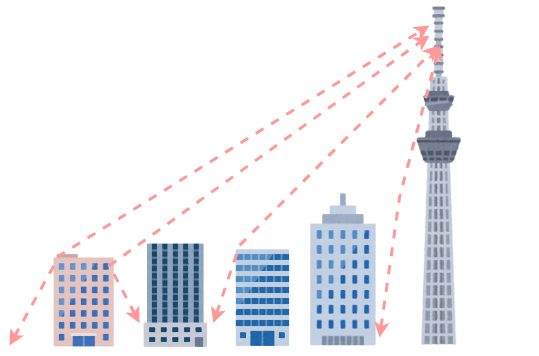

電波を遠くまで飛ばしたい場合、携帯電話の基地局でアンテナを地面に垂直に立てて使う、つまり電波を地面に水平に飛ばせばよいわけです。しかし、このような設定になっているアンテナは、人の少ない田舎(失礼な言い方ですがご容赦を)の方では多くありますが、都市部では殆どありません。というのも、都市部では「一定以上電波を飛ばさないようにしたい」という理由があるからです。上の図のように、都市部では、チルトを下げてアンテナを下に向けることで、わざと遠くまで電波が飛ばないような調整をします。アンテナを下に向ければ向けるほど、そのアンテナがカバーする面積は小さくなっていきます。

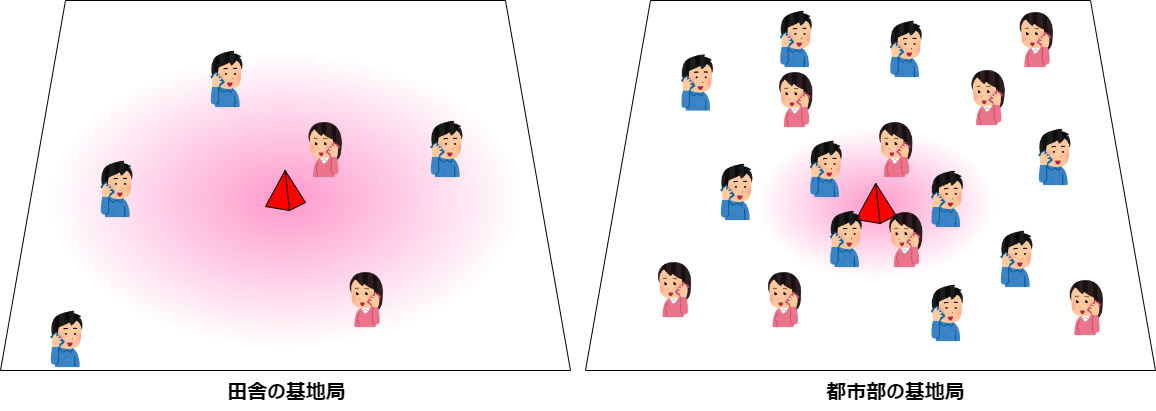

わざわざアンテナを下に向ける理由、それはとても簡単です。人口密度の差、正確に言うとユーザー密度の差です。田舎でも都会でも1アンテナから出る電波における通信量(≒ユーザー数)の上限は決まっています。これは、無線システムに起因する物理的限界であり、変えられません。で、その上限を元に、各事業者は1アンテナでカバーすべき通信量やユーザー数を決定します。そうすると、自然に1アンテナでカバーすべき面積が決まります。上の図は、左右どちらも1アンテナで5ユーザーをカバーしていますが、アンテナがカバーすべき面積がユーザー密度によって全く異なるのは分かって頂けると思います。

一般に、田舎ではユーザー数が少ないため、基地局は通信量でカバー面積制限されることはなく、電波の特性(送信出力等)で決定されます。だから、電波を最大限遠くまで飛ばせるようアンテナを調整します。言い換えると、なるべく少ないアンテナ数、基地局数で、できる限り広い面積をカバーできるようにします。

一方、都市部の基地局は、アンテナを下に向けて1アンテナのエリアを狭くして、ターゲットとするユーザー数と見合うように調整します。電波が飛びすぎると、エリア内のユーザーが増えすぎて、1ユーザー辺りの通信速度が下がります。都市部において「通信が遅くなった」というクレームが出るのは、大体この辺の調整が上手くいっていないことが原因です。だから、ユーザー密度が高ければ高いほど、基地局辺りのエリア面積は小さくなります。ただし、その分、基地局は沢山建てなければなりませんが。

上には飛ばないアンテナ

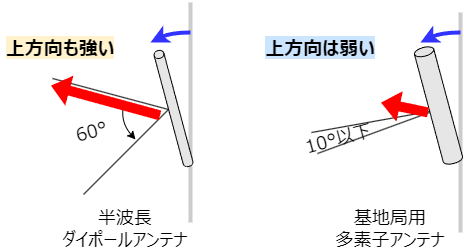

さて、都市部では電波の飛ぶ範囲を制限するために、アンテナを下に向けると書きました。下に向けることで、電波は上には飛ばなくなります。しかも、ここにアンテナの指向性の問題が影響してきます。

普通のアンテナ(半波長ダイポール)は、電波の放出範囲が60°あります。だから、多少下を向けて電波を放出しても、水平より上側も電波放出範囲に収まり、電波は強く出ています。しかし、基地局用の多素子アンテナは範囲が狭く、もともと上方向の電波は弱かったのに、さらに下に向けることによって、水平より上にはほとんど電波が出なくなります。

都市部のアンテナのほとんどは下向きです。それはつまり、都市部では携帯電話の電波は水平より上側に出ていない、ということになります。当然、タワマンは都市部にしかありませんし、さらにタワマンの上層階はほとんどの基地局アンテナよりも高い位置にあります。

以上の理由により「タワマン上層階では携帯が繋がりにくい」と言えます・・・ で、終わらないのが、高層階の難しいところなんですよ。

電波は上に行く

じゃあ、アンテナが下向きなら、携帯電話の電波が上層階に届いていないのか?といえば、そんな事はありません。電波は届いているのです。それは何故か?

話は変わりますが、テレビやラジオの電波をできるだけ広いところに届けるために「電波塔」というものがあるのはご存じだと思います。どこの地域でも、かなり高い塔ですよね?例えば関東だと、もともと東京タワーだったのですが、それでは高さが不十分となり、634mもある東京スカイツリーに変わりました。ここまで高いと、電波を遮る障害物も少なくなり、テレビの「難視聴地域※2」も少なくなりました。私の自宅も、東京タワーのころは難視聴地域に指定されCATV経由で地デジを見ていましたが、送信所がスカイツリーに代わり、自宅のアンテナで地デジ電波を受信出来るようになりました。このスカイツリーの例でも分かるとおり、電波の送信場所を高くすると、それだけ様々な場所まで電波が届くようになるんですよね。見通しって素晴らしい。

でも、ここで考えてください。「送信場所が高いと、障害物の影響が減り、電波が様々な場所へ届きやすくなる」わけですよね。でも、これを逆にすると「高い場所では障害物の影響が減り、地上からの様々な電波が届きやすい」という事にはなりませんか?

ええ、なるんですよ。電波は、重力に影響されるわけじゃない※3ので、低い場所から上へ出すより、高い場所から下へ出した方が減衰が少ない、なんてことはありません。上から下へ電波が届くのであれば、その逆の下から上へも電波は届きます。だから、送信の電波が様々な場所へ届く、ということは、様々な場所からの電波も受信しやすいってことでもあるんです。実際、スカイツリーや東京タワーの上って、めちゃくちゃ様々な電波が届くんですよ。

携帯電話のアンテナなんて高くても50m程度。都市部じゃもっと低い場合が多い。スカイツリーはもちろん、タワマン上層階の方がずっと高い場所に位置します。高い場所の方が電波が届きやすい、だったら携帯電話の電波だって届くはず。それならば、上層階でも携帯電話が問題なく使えるのでは?と思いそうですよね?でも、それも違うんですよ。面倒くさいですね。

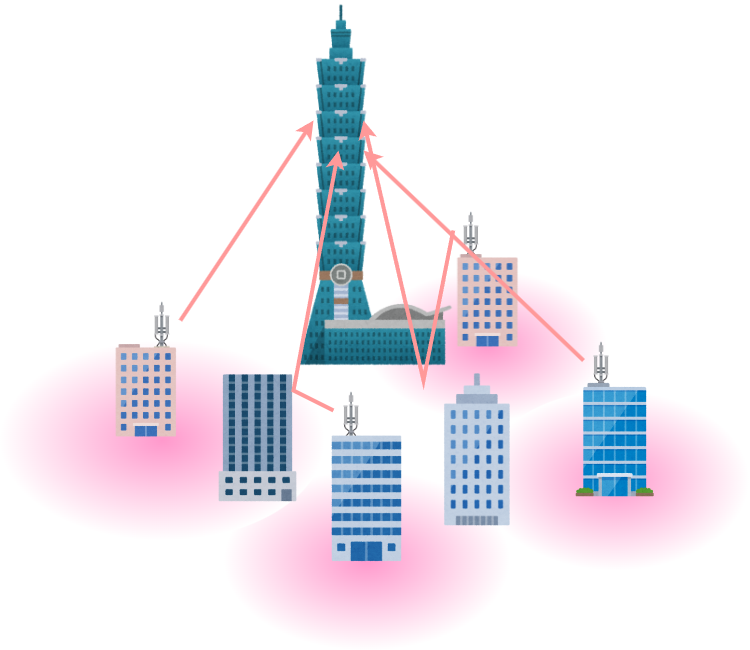

確かに、高層階へ電波は届きます。基地局のアンテナが下を向いていても、電波が上に飛んでくることはあります。それは、アンテナから直接のこともあるでしょうし、どこかに反射して飛んでくることもあるでしょう。でもね、その殆どが、携帯電話事業者にとって計算外の電波なんですよね。アンテナは下に向けている。当然、高い場所なんて別に狙ってはいないけど、見通しが良すぎるため、結果的に電波が飛んでくるんです。でも、狙って、そして計算されて届いた電波じゃないから、一つ一つの電波はあまり強くありません。しかし、いろいろな、そして沢山の基地局から電波が飛んできているから、合計した電波の強さは強め、そんな状況です。

ここで出てくるのがSN比ってやつです。通信は信号強度が強いだけでは通信できません。通信速度を決めるのはSN比です。SN比はここでも何度も説明していますが、日本語で「信号対雑音比」で、”信号の強さ”÷”ノイズ量”を指します。SN比が高い程、通信速度が出ます。つまり、信号は強ければ強いほど良いし、ノイズは弱ければ弱いほどよいわけです。で、高層階の話に戻すと、高層階の電波は「希望の信号は強くないけど、いろいろなところから電波は飛んでくる」という状況です。これをSN比に置き換えると、"S=信号"は弱いけど、"N=ノイズ"は強いということになりますから、結果的に高層階はSN比がもの凄く低いという状況であることが分かります。最悪ですね。

まとめると、

- 都市部の基地局のアンテナは、飛ばさないために下向きになっている

- 携帯電話のアンテナは垂直方向の指向性が高いから、下向きだと電波が上に飛ばない

- 電波は見通しの良い高いところへは届きやすく、様々な場所から電波が届くのでSN比が低くなる

という理由から、タワマンの高層階では携帯電話が繋がりにくくなっているんですよね。

実は、高層階って、ノイズが強すぎて、地上なら通信できるレベルの信号が来ていても、通信できないなんてこともよくあるんですよ。だから、タワマンに限らず上層階って、都市部の携帯電話にとって、昔から最も「面倒な場所」のひとつなんですよね。ですから、もし今、高層階で携帯電話が繋がらないからといって怒らないでください。多くのケースで「仕方の無いこと」でしょうから・・・

対策できないのか?

それじゃあ、高層階において携帯電話を使うのは絶望的なのか?といえば、それもそうではありません。高層階対策というのは、少ないながらあります。

まずは、屋内基地局設置。最も単純で、最も効果的で、最も望ましい方法がこれです。建物内に基地局アンテナを立てます。邪魔な電波が飛んできてノイズが多少増えても、近くで強い電波があれば問題なし。インドア局とも呼ばれますが、この方法の最大の欠点は「お金がかかる」こと。一般に、商業施設部(お店やレストランがある部分)には携帯電話事業者がインドア局を立ててくれることが多いです。しかし、その上の住居やオフィスまでは対応してくれないことも多いようです。その場合、高層階にアンテナが欲しければ「自腹で基地局を設置」することが必要です。当然ながら、アンテナの配線には時間もお金もかかります。建築時にアンテナ用に配線してあると結構楽なのですが、そうで無い場合は・・・

もう一つは、完全建物用に「上向きのアンテナ」を設置すること。街中でたまに上45°ぐらいに向いたアンテナを見かけることがありますが、それは「ビル対策用のアンテナ」です。アンテナを完全に上に振っちゃっているので、そのアンテナによる地上への恩恵は皆無。まさにそのビル専用アンテナ。日本ではこの上向きアンテナが比較的少ないのですが、外国ではこの種のアンテナが大好きな国もあり、そういう国で街中そこら中で山上向きアンテナが見られます。この方法、屋内基地局よりは無線品質が低くなりますが、それでも十分効果はあります。

以上のこのどちらかの対策ができれば良いんですが、現実はそれができない場合も少なくありません。その時は、出力やアンテナ角度の微妙な調整で、なんとかするしかありません。でも、これが、難しいんですよね。携帯電話事業者はみんな努力していると思いますが、それでも上手くいかない場所もあって、それが「高層階で携帯がつながらない」という意見となるのでしょう。

まとめ

というわけで、今日は携帯電話と高層階の相性の悪さを説明しました。携帯電話のシステムっておおよそ「平面」をカバーするために設計されているので、高さを考慮してカバーするのは難しいんですよね。

ただ、今後のミリ波以上の電波は、(周波数が高く指向性が高いので)高低までも区別して電波を吹くようになります。そうなったとき、今後ビルとかタワマンとかはどうカバーしていくのか?いろいろと新しい技術が出てくるかも知れません。そんなことに注目して、今後の携帯電話の進化を見てみるのも面白いかもしれません。

※1; アンテナから電波の出る範囲は、中心の最も強い値から半分になるまでの範囲を指すことが多い。これを、半値角(はんちかく)と呼んでいる。

※2; テレビは全国どんな場所でも受信出来る「権利」がある。そのため、ビル、マンションなど高い建物を建て、その建物の影響ででテレビが受信できなくなった場合、なんらかの対策を講じる「義務」が発生する。

※3; 厳密には影響するが、地球の重力程度であれば無視できる。