LED通信事業プロジェクト エンジニアブログ

そもそもIEEE 802.11axってなに? #1

記事更新日 2023年11月7日

はじめに

今回、次回と光無線通信のブログなのにWi-Fi 6、すなわちIEEE 802.11axについて書こうと考えています。(面倒なので、以降IEEEとか802は適時略される場合があります・・・)

以前、LiFiのIEEE802.11bbの承認についてという記事を書きました。LiFiの標準規格IEEE 802.11bbについて書いたものですが、11bbの内容まで書いた記事っていうのはほとんど無いからか、それなりにアクセス数がありまして、LiFiについて無線通信専門誌からの取材も受けました。で、11bbについて要点だけまとめれば、

- 11bbはIEEE 802.11axをほぼそのまま光無線化したもの

- 本来は光-電波のローミングなど「光無線特有の技術・仕様」が記載されるべきだったが、早期の規格化を優先したためか、そういった内容の記載は全く無い

- 光無線通信への考慮がないため、電波の11bbと同じ性能が出せるかは未知数

という事でした。一番上の11bb=11axというのが一番のポイントです。11bbの正体は、ほぼ11axであり、送受信部が電波ではなく、光の発光・受光素子になったものだと考えて貰えればOKです…

と先のブログで書いたのですが、社内の人間からは「実は、そもそも11axってなに?」とか、「従来のWi-Fiと11ax(Wi-Fi 6)はどう違うの?」とかいう感想がありました。まあ、確かに。我々は、職業柄いろいろな無線通信方式を勉強しますが、普通の人は、これまでのWi-Fi、すなわち802.11ac以前と、11axの違いなんて知らないでしょうし、そもそもがWi-Fiがどのように通信しているかだって知らないでしょう。

というわけで、今回は「そもそもIEEE 802.11axってなに?」と題しまして、11axの説明をしていきたいと思います。ただし、ここの趣旨は「11bbの中身である11axを説明する」ということなので、標準規格上の無線技術的な話がメインで、実装上はこうなっているとか、ああなっているとかという話はいたしません。11bbが引き継ぐのはその辺の技術ではなく、規格上に書かれた無線技術だけですので、そこにフォーカスします。

また、ちょっと話の内容が大きくなるので、二回に分けさせていただきます。一回目の今回は「11axに至るまでの”それまでの”Wi-Fi」について、次回は「11axがこれまでと違うところ」について書こうかなと思います。ちなみに、IEEE 802.11という標準規格がどういったものかは前述の記事に書かれていますので、是非そちらをご一読なさってから今回の記事をお読みいただくこと内容が理解しやすいと思います。また、802.11はPHYとMACに関する規格ですので、以降その二つの用語は頻繁に出てきます。PHY、MACに関しては高校生でもわかる通信用語#1 レイヤー2ってなに?をお読み下さい。

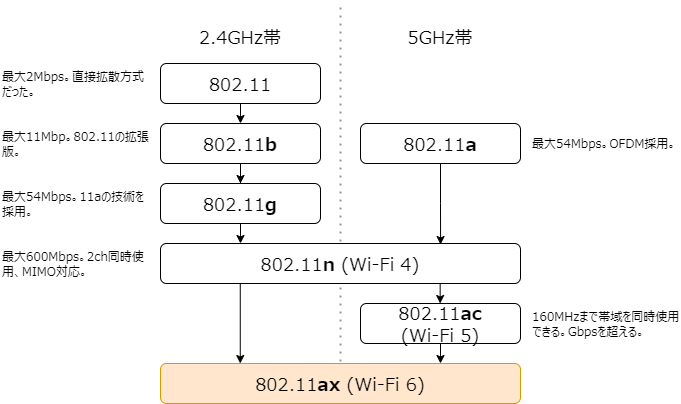

802.11シリーズの無線規格の流れ

さて、最初は802.11全体の話から。802.11シリーズは無線LANについての規格です。規格はどんどんと増えていき、802.11aから始まり、11b、cとアルファベット順に枝番がついていき、足りなくなるとaaとかabとか二桁になり、今はbkとかまで行っているようです。枝番の数から単純に考えればこれまで60以上の規格が存在した(or これから作られる)ことになりますが、その中には暗号化、位置測位に関する規格や、特殊な周波数、日本ローカル規格なども存在するため、11axのような誰もが関係する一般的な「無線接続」の規格というのはさほど多くありません。

802.11シリーズで使われている周波数は実はいろいろとある※1のですが、主に使われているのは2.4GHz帯と5GHz帯という2つの周波数です。ご存じかと思いますが、2.4GHzは電子レンジなど通信以外にも使われる周波数なので、全世界でアンライセンスで使えて、そのため無線LAN以外にも沢山の機器が使用しています。一方5GHz帯は、使える周波数が国毎に異なりますが、基本的にはWi-Fi用に準備された周波数で、帯域も広めです。したがって、2.4GHz帯は帯域が狭く、干渉が多い、しかし周波数が低いため使いやすい、5GHz帯は帯域が広く、干渉が少ない、しかし周波数が高くて電波が飛ばない、といった特性を持ちます。

無線接続規格の歴史を見ますと、最初に制定された802.11(枝番なし)の通信速度は最大2Mbpsだったためか、あまり広まりませんでした※2。その後、すぐに高速化を図った標準規格802.11aならびに11bがリリースされます。しかし、2.4GHz(11b)と5GHz(11a)は時期的にはほぼ同時だったのに、全く異なる無線方式でした。11aはOFDMを採用するなど、今の11acや11axに繋がる優れた方式だったため、結局すぐに11bの後継として11aをベースとした11gが規格化されました。この頃になると、ノートパソコンの多くが無線LAN機能を搭載するようになり、家庭用Wi-Fiアクセスポイントも一般的になっていきました。ただし、まだ携帯電話はガラケーの時代。ガラケーで無線LANを搭載している機器はほとんど無く※3、パソコン以外ではDSやPSPといったゲーム機か、Windows Mobileを搭載したスマホ(の前身のような機器)ぐらいしか無線LANを搭載していませんでした。HTCのWindows Phone端末とか結構かっこよかったんですけどね。

そして、802.11nになると、2つの高速化技術が採用されます。一つは、チャンネルボンディングと呼ばれる複数チャンネルを同時に使う技術。無線LANの1チャンネルは20MHz幅なのですが、11nでは2つ同時に使って40MHz幅で通信できるようになりました。もう一つの高速化技術は、MIMOと呼ばれる技術。複数のアンテナを使って、別々のパス(空間経路)を通すことによって高速化する技術です。どちらも、携帯電話でも使われている技術で、高速化にとても寄与します。ですから、11nはいきなり最大速度が600Mbpsにまで伸びました。もちろん、ものすごーーく条件が合わないとこの速度は出ない(というか個人的にはそんな速度見たこともない)理論的な数字なわけですが、それでも11b/gと比べて明らかに高速に通信できるようになったと思います。

その後、802.11acという、5GHz専用の規格ができました。現在販売されている(5GHzに対応している)ほぼ全てのパソコン、スマートフォンは最低この規格に対応していると言っていいぐらい普及しています。最大160MHz(8チャンネル)まで同時に使えるため、理論上は6Gbpsを超える速度が出せるようになりました。ちなみに11acは後期に改良版がリリースされているため、最初のバージョンをWave1、後期のバージョンをWave2として区別しています。携帯電話で言うところのLTEとLTE-Advancedの関係と似ていますね。

進化の過程を表したのが下図になります。

実は、11acまでの進化は基本的にすべて11aをベースにしていました。11aの2.4GHz版が11bで、11aと11bをチャンネルボンディング、MIMO対応にしたのが11n、さらに5GHz専用でその帯域を広げたのが11acという感じで。しかし、11axではこれまで以上の大幅な革新が行われました。その詳しい内容は次回に触れるとしまして、今回は11acまでの機器が無線的にどのように動いているかを簡単に説明したいと思います。

ちなみにですが、11シリーズの機器が動くことを認定する機関をWi-Fiアライアンスと呼び、このWi-Fiアライアンスが認定した機器だけが、Wi-Fi対応機器と呼べる様になっています。一言で言えば、802.11は「標準規格」で、Wi-Fiは標準規格に合わせて「機器が動くことを認定」したブランド名という事になります。ただ、標準規格側が沢山あってわかりにくくなったため、11nが動く機器をWi-Fi 4、11acが動く機器をWi-Fi 5、この後説明する11axが動く機器をWi-Fi 6と名付けています。尚、後方互換は必須なので、Wi-Fi 5はWi-Fi 4でも動くことを意味しますし、Wi-Fi 6は、Wi-Fi 4,5が動くことを意味します※4。

用語・略語の説明

最初に、用語・略語について説明しておきます。

- Wi-Fi

- 厳密に言うと「Wi-Fiアライアンスにより、802.11シリーズの標準規格に準拠し相互接続が確認されたと認定された無線LAN機器に与えられる呼称」なのですが、この記事では、Wi-Fiの後に数字が付かない限り、11シリーズのa/b以降すべての無線LANシステム全体のことを指します。

- AP

- STA

- ステーション(Station)の略です。子機のことを指します。ノートPCやスマートフォンはSTAの一種です。(ただし、スマートフォンがテザリング機能をONにしている場合はAP扱いとなります。)

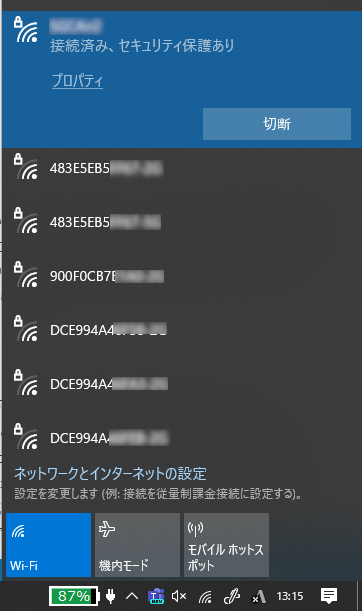

SSIDとBSSID

さて、具体的な説明に入ります。最初はSSIDの話です。Windowsの話で申し訳ないですが、Wi-Fiを使用するときタスクバー右の無線LANマークを押すと、次のような接続候補Wi-Fiネットワーク一覧が出てくるのをご存じでしょうか?

このウインドウでいろいろなネットワークが選べるようになっているのを見たことがあると思いますが、ここに表示されている各ネットワーク名前は、正式にはSSID(Service Set Identification)と呼ばれるものです。いわばサービス名みたいなものです。この画像では、プライバシーとかセキュリティーとかあるので念のためぼかしを入れてありますが、多くの場合SSIDは公開されていますし、SSIDを知ったからと言って接続できるわけではありません。

さて、このSSIDですが、これはSSIDは「サービス名」を表しているのであって、AP固有の名前が付いているわけではありません。APが異なっていても同じSSIDが付いている事も多いです。例えば、弊社の社内Wi-Fi。社内には沢山のAPが設置されていますが、全ての建物・フロアに設置されたAP、果ては支店・営業所に設置されているAPに至るまで、すべて同じSSIDが設定されています。うちの会社の例じゃショボいので、もっと規模の大きいネットワークの例で言えば、NTTドコモの公衆Wi-Fiである「d Wi-Fi」。d Wi-Fiでは全国同じdocomo0000というSSIDが設定されています。喫茶店や空港、駅、さらには新幹線の中などいろいろなところでサービスされていますが、どこも同じSSIDです。どちらも、PCが一度SSIDを覚えてしまえば、二度目以降は手続きなしで接続できるようにするためにSSIDを共通化しています。ですが、使う人はdocomo0000なんて文字を入力したことは一度もないはずです。d Wi-Fiのサービスエリアで先ほどのウインドウを開くと、SSIDは勝手に表示されます。いったいSTAはどのようにしてそのSSIDを知るのでしょうか?

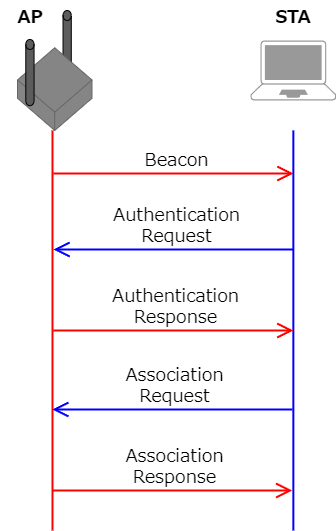

その答えはとても簡単で、「APは常にSSIDをブロードキャストしていてまわりに知らせているので、それを読めばわかる」ってことでした。このAPがブロードキャストしているフレームをビーコンフレームと呼んでいます。携帯電話に詳しい方ならビーコンはBCHみたいなものと思ってください。このビーコンは接続の有無関係無く、あらゆるSTAから読めるようになっています。また、ビーコンにはSSIDだけでなく接続に必要な情報、例えば「対応する通信速度」やWPA等の「セキュリティ対応」なんかも記載されています。

さて、ビーコンを受けて接続したいSSIDが決まれば、ウインドウに表示された「接続」ボタンを押して接続することができます。ユーザー側の操作は、ここからパスワードの入力などになりますが、内部の基本的なやりとりは次のようになっています。

Authentication Request/Responseは、かつて使用されていて、そして脆弱性が問題となったWEPという認証方式時代のやりとりで、現在はほぼ使われていないのですが、やり取りとしては残っています。そして、次にAssociation Request/Responseという流れが続きます。現状では、ここからが「本当の」セキュリティ含めた接続認証の流れとなります。尚、この後のやり取りは認証方式によって異なりますので割愛します。

ビーコンは通常定期的に発信されます。一般的な設定だと1秒間に10回送信しています。ですが、実はビーコンを自らは出さないわがままなAPも存在します。この場合、STA側からProbe Requestというメッセージを出してあげないと、ビーコン(正確にはProbe Response)を返信してきません。このようなAPをステルスAPと呼んでいますが、ステルスAPはSTA側がSSIDを事前に知っていないと接続できません。ただ、Probe RequestにSSIDが含まれてしまうため、既に通信しているSTAがあるとSSIDダダ漏れという問題もあり、ステルスAPの有効性は疑問視されているようです。(この辺、専門家ではないので各自確認してください)

さて、SSIDですが、先ほど書いたように複数のAPで同じSSIDを使用することが可能です。ということは、同時に同じSSIDをもつ複数のAPからのビーコンを受信する事もあり得ます。その場合、STAはどのようにAPを識別するのかというと、SSIDとば別のBSSID(Basic Service Set Identifier)というAP固有の番号を使います。APには必ずBSSIDが付けられており、必ずユニークでAP同士の重複はありません。だから、BSSIDを特定すればAPも特定できます。ただし、SSIDがユーザーに読めるテキストベースの値であるのにたいし、BSSIDは6バイトの無機質な番号です。人間がBSSIDでAPを識別するのは現実的ではありませんので、通常ユーザーには見せていません。尚、BSSIDは、イーサネットのMACアドレスをそのまま使用する場合がほとんどですので、「BSSID=MACアドレス」と認識していても問題ありません。(MACアドレスについてはこちらをお読みください)

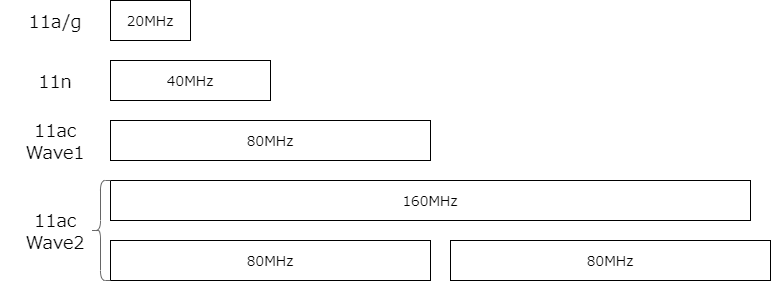

OFDM

11aと11g以降は電波の拡散方式としてOFDMを採用しています。OFDMは、このブログでも何度も出てきていますが、携帯電話のLTEや5GNR、デジタルテレビ、はたまた我々が販売する光無線通信装置でも使われており、現在主流とされる無線方式です。OFDMの詳しい中身までは書きませんが、Wi-FiにとってのOFDMのメリットは主に以下の様なものが挙げられます。

- シンボル間干渉に強い(マルチパスに強い)

- 周波数帯域幅が変えられる

後者の周波数帯域幅の話は、Wi-Fiの進化と直結しています。最初にOFDMを採用した規格である11aは20MHz幅を採用していました。これはLTEと同じ帯域幅であり十分広いんですが、11nになると11aの2チャンネル分の40MHzで動かせるようになりました。これをチャンネルボンディングと呼んでいますが、前述の通り帯域幅が広がればそれに正比例して最大速度も上がりますので、チャンネルボンディングは高速化に最も寄与する技術と言えます。次の11acは、比較的帯域に余裕がある5GHz帯専用の規格なので、80MHzまで使えるようになりました。さらに11ac Wave2では、最大160MHzまで使えるようになっています。ただし、さすがに5GHz帯といえども160MHz幅が丸々空いているってことも少ないので、80MHz+80MHzの離れた2チャンネル同時使用というパターンも準備されています。

さて、こうやって帯域幅を広げれば、それに比例して通信速度は上がっていくわけですが、実は良いことばかりではありません。ここまで使用する帯域が広くなってくると、AP毎、STA毎にチャンネルを割り当てるということが困難になってきます。他のAPやSTAがいれば、チャンネルが被ってしまい、結果的に同じチャンネルを使わざるを得ない場合が出てきます。STA同士で同じチャンネルになったとき、どうすればいいのでしょうか?

チャンネルの共有

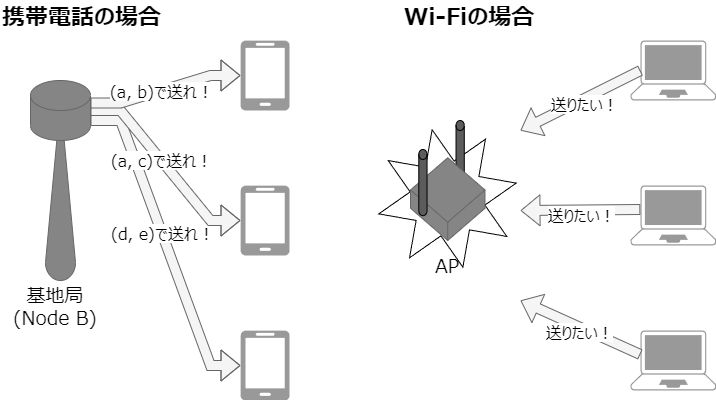

Wi-Fiが携帯電話と最も違う点を上げろと言われれば、私は「電波、チャンネルを共有している」だと答えます。お隣さん設置したAPが、自分のAPと同じチャンネルの電波を出していることもあるでしょう。2.4GHzなら電子レンジやBluetooth、メーカーオリジナルの通信(マウス用とか)も存在します。とにかく、Wi-Fiには自分たちのシステム以外からの干渉が沢山ありますから、Wi-Fiはそれ前提での設計がなされています。一方、携帯電話は少なくとも他システムからの通信や電波はないので、その部分だけでもコンセプトが大きく異なるわけです。誰も管理していない周波数の下での通信、つまりはどのような干渉が起こるかわからない、コントロールできない中で通信をどのようにして行うのか?ここがWi-Fiのというシステムの大きなポイントとなります。

CSMA-CA

Wi-Fiは同じ周波数で上りと下りを共有します。言い換えると、APからSTAへの通信と、その逆のSTAからAPで通常で同じ周波数を使うということです。この方式、携帯電話だとTDD(Time Division Duplex)と名付けられていますが、Wi-Fiは「厳密な意味では」上りと下りという概念が存在しないため、TDDとは呼ばれないことが多いようです。ただし、だからといって時間で分けていないかといえばそうでは無いし、APとSTAと分かれているんだから、APからSTAが下りなのかどうなのかっていうのは、単なる呼び方の問題です。なので、この記事ではWi-Fiは広義にはTDDであり、APからSTAは下り、ダウンリンクだし、STPからAPは上り、アップリンクであるとして扱います。

さて、話を元に戻して、TDDで干渉ということを考えた場合、上りと下りの時間が調整されていないと、上りと下りで「衝突」する可能性があります。衝突してしまうと上り下りどちらのデータも読めなくなりますから、衝突したデータはすべてエラーになってしまいます。Wi-Fiはイーサネットから発展したシステムなので、ある程度の衝突は前提となっています。衝突した場合は、ある程度待ってから再送するというプロセスを取ります。しかし、衝突ばかり起こしていたら、いつまで経っても通信はエラーばかり。衝突を許容しつつも、なるべく衝突しない仕組みも必要です。

携帯電話、例えば5GNRだったら、全基地局がGPSとかPTPとかでナノ秒レベルでの時間同期を取っていて、基地局から端末の下りのタイミング、その逆の上りのタイミングはきっちりと同期が取れています。ですから、すべての基地局、端末が同じ時間で動いているわけです。しかし、Wi-Fiは、いつ下り、いつ上りとは決まっていません。基地局、端末間の同期なんて考えられていません。なんなら、自分が通信したいときが、通信する時間です。ですから、上りと下りが衝突する可能性は常にあるのです。また、時間が決まっていないということは、同じAPに繋がっているSTA同士の連携も取れていないということになります。携帯電話の場合、基地局が全ての端末に対して都度「上り回線を使って良い時間、周波数(サブキャリア)」を指定します。端末が好き勝手に通信することはできません。携帯電話では、どんなにユーザー数やデータ量が多くても、端末同士の通信が衝突することがありません。しかし、Wi-Fiではそんな調整はしません。STAは好き勝手に「通信させろ!」と言ってきます。放っておくと必ず衝突します。

このままではまともに通信ができませんので、Wi-FiはCSMA-CAと呼ばれるルールで通信を行うようになっています。CSMA-CAはCarrier Sense Multiple Access - Collision Avoidanceの略で、802.11シリーズの”キモ”とされています。要は、衝突を防ぐ方法な訳ですが、以下の様にして衝突を防いでいます。

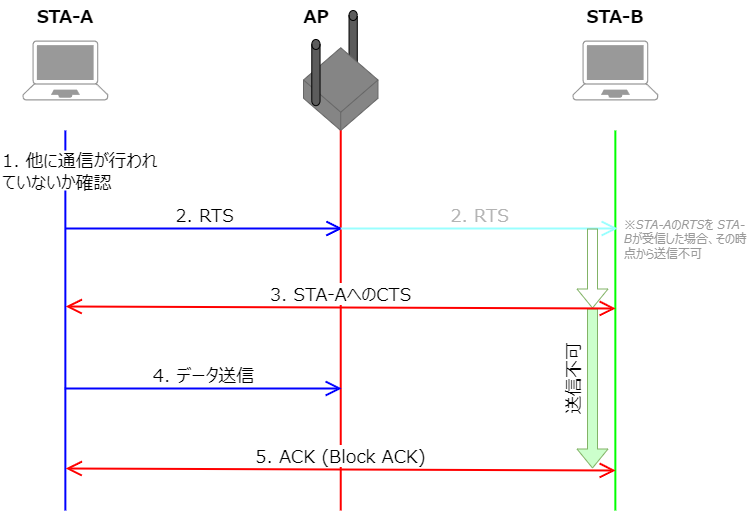

- STA-Aがデータを送信する方法

- STA-Aは、最初にまわりで通信している機器が無いか確認(リッスン)する。これを一般的にキャリアセンスと呼ぶ。一定時間+ランダムな時間のキャリアセンス中に他の通信がなければ、次へ進む。

- STA-Aから、RTS (Request To Send)と呼ばれる送信リクエストを送る。

- APからCTS (Clear To Send)がSTA-Aに向けて送られる。これを受信したSTA-A以外の全てのSTAは、送信停止となる。

- STA-Aは送りたいデータを送る。

- STA-Aがデータを送り終えると、APはACKを送る。ACKを受信した他のSTAは送信停止を解除する。

- 11a/b/gでは、1パケット(フレーム)毎にACKを返していたが、11n以降では高速化のため、一定フレームまとめて受信後にACKを返すため”Block ACK”と呼ばれる。

- 一方で、STA-Aは、ACKが返ってこなかった場合、衝突などによりエラーになったと判断し、データを再送する。

このCSMA-CA方式は、11a/gから採用されている方式です。もともと、OFDMではない11bが混ざっても問題なく通信できるように採用されたシステムではありますが、この方式によって、端末同士の干渉を防ぐことができるようになっています。この方式のポイントはSTAはデータをいきなり送信するのではなく、RTSでお伺いを立てて、最終的にはAPが判断するということです。APの許可が無くては送信できないという点で、かなりコントロールができている状態になっていると思います。

RTSやCTS、ACKといったフレームは非常に重要なものなので、最大の送信電力、最小のデータレート、最大の冗長性で送信され、確実に届くようになっています。また、CTSとACKは、APが送ったのか明白なのでフレームに送信元が記載されません。一方、STA側からおくるRTSフレームには宛先も送り元も記載されていて、若干の違いがあります。

まとめ

さて、今回は11bbの元となっている11axを説明するために、11ac以前のWi-Fiの仕組みを説明しました。といっても、まだまだ極々基本的な部分ですら説明し切れていないですが、一応、今後必要になりそうなWi-Fiの特徴的な部分だけをピックアップして説明したつもりです。それを、改めて説明しますと

- SSIDがサービス(ネットワーク)単位での名前、BSSIDはAP固有の名前でMACアドレスとほぼ等しい

- 11a/g以降はOFDMという拡散方式を使っていて、それ故周波数帯域幅の変化が容易で、初期は20MHzだったが、最新の11acでは160MHz幅まで広がっている

- 無秩序のWi-Fiでは衝突を防ぐためにCSMA-CAという方式を使っていて、特に古い11bとの互換性を考慮し、RTS/CTSを使っている

となります。次回は11axについての説明を行いますので、お楽しみに。

※1; 802.11ahはIoT用900MHz帯、11jは日本専用4.9GHz帯、11afは欧米テレビホワイトスペース用500MHz帯など、特定国、地域向けも含め様々な周波数の標準規格が存在する。

※2; 802.11a/bがリリースされてかなり経ってから発売された、Nintendo DSが802.11に「のみ」対応していたため、対応機器台数という面だけみれば少ないわけではない。(同時期に発売されていたPlayStation Portableは、11bに対応していた。)

※3; N900iLやN902iLといった業務用端末には、無線LANに対応しているものもあった。

※4; Wi-Fi 3以前は存在しない(ネーミングされていない)。おそらく、ネーミング時にWi-Fi 4に対応して”いない”機器が存在していなかったからだと思われる。